Sore itu, 25 Februari 2023, hujan rintik namun deras mengguyur Kota Depok, Jawa Barat. Saya maju mundur gelisah di serambi rumah orang. Si pemilik rumah ini bukan sembarang orang, deretan buku-buku arkeologi lawas beserta laporan Tijdschrift voor indische taal bermacam jilid, berderet memandangi saya dengan angkuhnya. Singkatnya, orang ini yang akan menentukan jalur karir saya di dunia arkeologi 10 tahun ke depan. Gemetar badan saya yang kebasahan pasca kehujanan begitu saja terhenti, ketika si pemilik rumah tiba-tiba muncul di depan pagar rumahnya sembari perlahan menuruni becak. Wajah tuanya yang berkilau karena tampias air hujan tersenyum simpul ke arah saya, seraya bertanya apakah sudah lama saya menunggu kedatangannya. Tanpa terlebih dahulu bersalin pakaian, badan sekalian tas besarnya terhempas begitu saja di kursi serambi sambil melambai mempersilakan saya duduk. Maka, hari itu saya siap konsultasi topik disertasi dengan sosok Hasan Djafar!

Mang Hasan–begitu kebanyakan mahasiswa Arkeologi UI memanggilnya—tidak banyak bicara ketika saya mulai curhat perihal bahan-bahan disertasi saya. Mang Hasan lebih sering menghindar untuk menjawab, karena baginya ia tidak cukup update soal dunia arkeologi yang sekarang tengah saya hadapi. Ia hanya menjawab sekenanya. Sampai mungkin barangkali dia lelah mendengar pertanyaan saya yang tidak habis-habis, ujug-ujug dia mengatakan bahwa ia tidak punya cukup waktu untuk mencari referensi demi menjawab pertanyaan saya. Jangankan referensi untuk disertasi saya, untuk sekedar merevisi disertasinya sendiri ia kesulitan mencari waktu. “Saya cuman mau duduk di rumah, sambil revisi disertasi!”, begitu tegasnya pada saya. Bagi saya perkataan itu bercanda, karena disertasi se-agung karya Hasan Djafar mana mungkin perlu direvisi. Tapi ternyata pesan itu bukan sekedar keluhan dari Mang Hasan, karena sekitar 5 bulan pasca pertemuan itu ia memang benar-benar kehabisan waktu dan pergi meninggalkan kita. Beliau wafat 2 Agustus 2023.

Hasan “Beling”

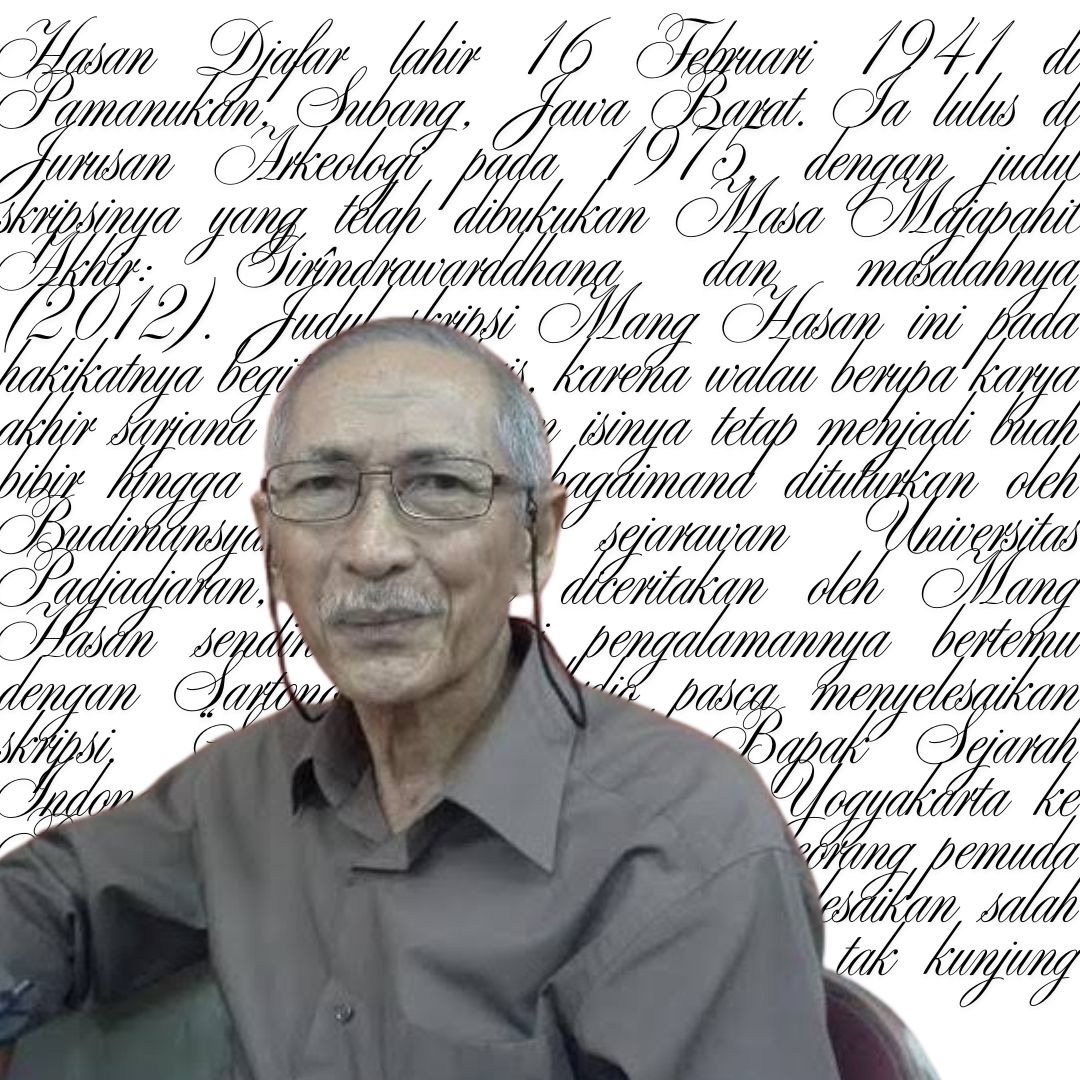

Hasan Djafar lahir 16 Februari 1941 di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Ia lulus di Jurusan Arkeologi pada 1975, dengan judul skripsinya yang telah dibukukan Masa Majapahit Akhir: Girîndrawarddhana dan masalahnya (2012). Judul skripsi Mang Hasan ini pada hakikatnya begitu legendaris, karena walau berupa karya akhir sarjana kecemerlangan isinya tetap menjadi buah bibir hingga sekarang. Sebagaimana dituturkan oleh Budimansyah, seorang sejarawan Universitas Padjadjaran, ia pernah diceritakan oleh Mang Hasan sendiri mengenai pengalamannya bertemu dengan Sartono Kartodirdjo pasca menyelesaikan skripsi. “Sosok yang dijuluki Bapak Sejarah Indonesia itu jauh-jauh datang dari Yogyakarta ke Rawamangun hanya untuk menemui seorang pemuda Sunda, yang baginya baru saja menyelesaikan salah satu permasalahan sejarah Jawa yang tak kunjung usai” begitu kenang Budimansyah. Memang bukan hal yang mengherankan apabila Mang Hasan mendapat apresiasi dari sejarawan besar sekelas Sartono, pasalnya dalam skripsinya itu Mang Hasan dengan berani membantah historiografi tradisional Jawa yang menghubungkan keruntuhan Majapahit dengan keterangan Babad Tanah Jawi dan Serat Centhini. Seperti diketahui bersama, keruntuhan Majapahit menurut sumber itu erat kaitannya dengan kisah kalahnya Prabu Brawijaya V oleh Kesultanan Demak pada “sirna ilang kertaning bhumi” (1400 Śaka). Bagi seorang Mang Hasan, keruntuhan Majapahit jelas berhubungan dengan konflik internal mereka yang sudah berlangsung sejak Perang Paregreg di abad ke-15. Adapun kedudukan Demak dalam pandangan Mang Hasan, hanya bagian dari efek konflik berkepanjangan di Majapahit itu.

Terlepas dari bagaimana hebatnya Mang Hasan dalam menulis skripsi, sebagian dari anda mungkin bertanya-tanya: bagaimana ia bisa mengenal dunia arkeologi pada awalnya? Menurut Budimansyah, persentuhan Mang Hasan dengan arkeologi bermula dari studinya di Kedokteran Hewan IPB di akhir tahun 60-an. Ketika itu ia yang menetap di daerah Bogor, bersua dengan arkeolog kawakan Ayatrohaédi (selanjutnya disebut Mang Ayat) yang tengah membuat proyek penelitian dan pameran di Kota Hujan itu. Dialog di antara dua arkeolog Sunda itu menurut Titi Surti Nastiti—keponakan Mang Ayat sendiri—kemungkinan di sekitar Prasasti Ciaruteun di daerah Ciampea. Pasca pertemuan dua sahabat berbeda umur 2 tahun itu, Mang Hasan jadi mantap untuk pindah studi ke arkeologi dan akhirnya bersahabat dengan Mang Ayat. Di dalam memoar Mang Ayat berjudul 65=67 Catatan acak-acakan dan cacatan apa adanya (2011), Mang Ayat-lah yang menggelari nama “Hasan Beling” bagi Mang Hasan. Nama itu digunakan untuk membedakan Mang Hasan yang berkacamata (makanya disebut “beling”) dengan Hasan Muarif Ambary—seorang ahli arkeologi Islam—yang cenderung lebih putih kulitnya daripada Mang Hasan (makanya kemudian disebut “Hasan Bule”).

“Guru Para Guru Besar”

Pascasarjana seorang Mang Hasan juga terbilang gilang gemilang. Walau tidak pernah mengenyam pendidikan magister, Mang Hasan berkesempatan mendalami epigrafi di Institut Kern, Rijkuniversiteit Leiden di tahun 1984-1985. Oleh karena dianggap kaliber di bidang epigrafi dan sejarah kuno Indonesia, selanjutnya Mang Hasan juga ikut dilibatkan dalam penulisan buku-buku babon sejarah nasional. Buku-buku itu di antaranya Sejarah Nasional Indonesia Jilid II (1975), Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 8 (2007), Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid II (2009) dan yang terbaru Prasasti Batu: Pembacaan Ulang dan Alihaksara Jilid I (2016). Di kancah internasional, Mang Hasan juga terlibat dalam penulisan bibliografi beranotasi berjudul Annual Bibliography of Indian Archaeology: South and Southeast Asia Art and Archaeology sebanyak 3 jilid (1997-2002).

Puncak kegemilangan seorang Hasan Djafar seperti sekilas saya sudah singgung termaktub pada disertasinya. Karya doktoral Mang Hasan (2007) yang kemudian dibukukan dalam beberapa cetakan ini secara umum membicarakan sejarah kebudayaan di pesisir utara Jawa Barat melalui kasus Kompleks Percandian Batujaya. Dari hemat saya sendiri, jalinan Mang Hasan dan Batujaya memang sudah jalan takdir dan merupakan hal yang sakral. Mang Hasan menulis dalam kata pengantar disertasinya, bahwa ia awalnya mengenal Batujaya setelah situs itu ditemukan oleh Mang Ayat di tahun 1984. Sejak saat itu, Mang Hasan aktif dalam penelitian ekskavasi di Batujaya selama kurang lebih hampir tiga dekade. Tak tanggung-tanggung, lembaga-lembaga kenamaan dari Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Kebudayaan) UI, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, lembaga Prancis École française d’Extrême-Orient, hingga perusahaan The Ford Motor Company senantiasa menyokong penelitian Mang Hasan. Semua upaya yang dilakukannya itu tidak sia-sia, karena disertasinya telah menghasilkan sumbangsih pengetahuan bagi dunia arkeologi Indonesia. Mang Hasan dalam disertasinya mengukuhkan bahwa monumen besar periode Hindu-Buddha periode awal tidak hanya berkembang di daerah pedalaman Jawa, melainkan juga muncul di daerah pesisir utara sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh budaya India. Dari kajiannya, ia menemukan bahwa di Batujaya pengaruh kebudayaan Gandhara yang merupakan perpaduan budaya India dan Yunani pernah eksis. Temuannya ini sampai sekarang masih menjadi pegangan di kalangan para arkeolog dalam menyusun sejarah kebudayaan di Pulau Jawa.

Salam rindu dari muridmu, yang setiap kali memandang untaian tulisanmu rasa kagumnya tak pernah padam.***