Ketika kita hendak berbicara tentang alih-wahana atau kerja alih-media, kita sebenarnya sedang membahas tentang proses kreatif yang memungkinkan kita belajar untuk mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lain yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam konteks picture book misalnya, proses alih-wahana dari cerita sejarah tertentu misalnya, tentu saja akan melibatkan kajian sumber-data sejarah untuk sampai ke dalam pemaknaan bentuk visual yang menarik plus interaktif, yang bahkan kami rasa akan memakan serangkaian proses penelitian panjang. Proses itu tidak hanya tentang mengubah serangkaian kata-kata menjadi gambar-visual yang imajinatif, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mempertahankan esensi, konteks, dan makna aslinya, atau dalam hal cerita sejarah, mencari data-sumber valid sebanyak-banyaknya dan menentukan kerangka gambaran fenomena sejarah itu sendiri adalah jalan utama yang mesti ditempuh para pengkarya.

Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan baik materi sumber yang hendak digunakan dan mengolah kemampuan transformasi untuk mengkomunikasikan makna dan esensi cerita tersebut dalam bentuk yang baru, yang dapat ngindung ka waktu—mibapa ka jaman. Dalam melakukan alih-wahana, kita juga perlu mempertimbangkan kesadaran bagaimana dengan terjalinnya dialektika pengkaryaan, apapun itu bentuknya, sejatinya akan menciptakan makna yang baru. Misalnya, bagaimana kita dapat menggunakan teks sumber-data sejarah untuk menciptakan cerita bergambar yang lebih kaya, menarik, dan reflektif muatannya. Di situlah pengalaman dan kreativitas penulis plus ilustrator sangat penting mengolah bagaimana sumber-data kajiannya, bagaimana kelihaiannya dalam menentukan ornamen visual gambarnya akan menentukan hasil bagaimana keberhasilan dari kerja alih-wahana itu sendiri.

Selain perlu memiliki kemampuan untuk memahami materi data-sumber dengan baik dan memiliki visi-misi yang jelas tentang bagaimana cara dan tujuan mengkomunikasikan cerita tersebut dalam bentuk visual, kerja alih-wahana memerlukan juga dimensi kreatif dan nilai analitis yang tinggi, serta pemahaman yang mendalam tentang materi data-sumber yang mengais makna dan esensi cerita tersebut ke dalam bentuk yang baru—yang dapat menjangkau pelbagai sasaran target dari karya itu sendiri. Atau jika meminjam kerangka berpikir Linda Hutcheon dalam A Theory of Adaptation (2006), proses adaptasi, dalam hal ini alih-wahana adalah prosesi pengubahan suatu karya ke dalam bentuk lain yang mempertahankan esensi dan makna dari teks-naskah aslinya. Dalam konteks alih-wahana sumber sejarah ke kerja visualisasi, adaptasi dapat dilakukan dengan cara mengolah dan mengubah sumber teks-naskah sejarah itu ke dalam bentuk visual yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat luas, dengan atau harus tetap berjalan di ranah data-sumbernya sendiri sebagai patokan.

Maka, alih-wahana sumber sejarah ke kerja visualisasi memerlukan pemahaman yang sangat mendalam tentang serangkaian bagaimana teori-teori yang relevan, bagaimana metodologi yang dipakainya, dan kemampuan pengkarya sendiri untuk menggunakannya ketika menempuh proses kreatif yang reflektif plus inovatif. Dalam pembahasan persona kali ini, kami akan menawarkan serangkaian omong-omong terkait bagaimana proses alih-wahana yang dilakukan dan ditempuh Mochammad Rizky Candiaz—seorang penulis, periset, illustrator, yang telah melahirkan buku Babad Pajajaran: Rempah, Konflik, & Prasasti (2023), yang menurut hemat kami cukup menggembirakan hasil dan prosesi kajiannya. Ia juga menerbitkan buku fiksi berjudul, The Journal of Nagari Arkaloka dan The Lore of Arkaloka.

Candiaz sendiri dalam kerja kreatifnya sudah melakukan serangkaian pengembangan karya kreatif yang dibalut dengan riset kesejarahan dan Kebudayaan di 1. Lokamantra Design & Communication Lab (2023). 2. Tangtu Historical & Cultural Institute (2024). 3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia (2021). 4. Bumi Parawira Gallery (2023). 5. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (2017-2019). 6. History of Bogor City Book Development (2025). 7. Trisakti School of Multimedia (Researcher for Hikayat Orang Laut). 8. The Malay’s Sea Normads Culture & History (Research 2021-2022). 9. Prasasti Batutulis Bogor Historical Research (Writers & Researcher: 2018-2019). 10. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Kemendikbud (Researcher & Consultant: 2021-2022). 11. Research For South Sumatran Provincial Government (2021).

Sedangkan pameran karyanya baik nasional maupun internasional di 1. UNESCO’s International Mother Language Day 2023, Paris, France (Indonesian Delegation Exhibitor, exhibit works of “Babad Pajajaran: History of Sundanese Kingdom”). 2. Kuala Lumpur Illustration Fair 2025, Malaysia (Indonesian Delegation Exhibitor, exhibit worics of “Arkaloka Journal, The Culture of Nusantara). 3. AIDIA’s International Design Exhibition, 2025 Semarang, Indonesia (Indonesian Delegation Exhibitor, exhibit works of “Tri Tangtu di Buana, A Sundanese Philosophy). 4. Indonesia Culture Festival, Manchester, 2025 (Indonesian Delegation Exhibeor, exhibit works of “Kimaraja The Sacred Batik of Nusantara). 5. Janadriyah Asian Culture Festival 2019, Riyadh, Saudi Arabia (Indonesian Delegation Exhibitor, exhibit works of “Bineka Laboratory Brand inentity”). 6. AIDIA’s Design Congress 2025, Semarang, Indonesia (Researcher and Exhibitor, exhibit works of “Design Thinking yang Keindonesiaan).

Lebih jelasnya, kami sudah mentranskripsi omong-omong Redaktur Halimun Salaka bersama Mochammad Rizky Candiaz, melalui google-meet pada pukul 20.00-21.21—28 Juni 2025, sebagai usaha merefleksikan Hari Jadi Bogor ke-543 dan menutup serangkaian seremonial yang sudah dilakukan Bogor: baik Kota maupun Kabupaten.

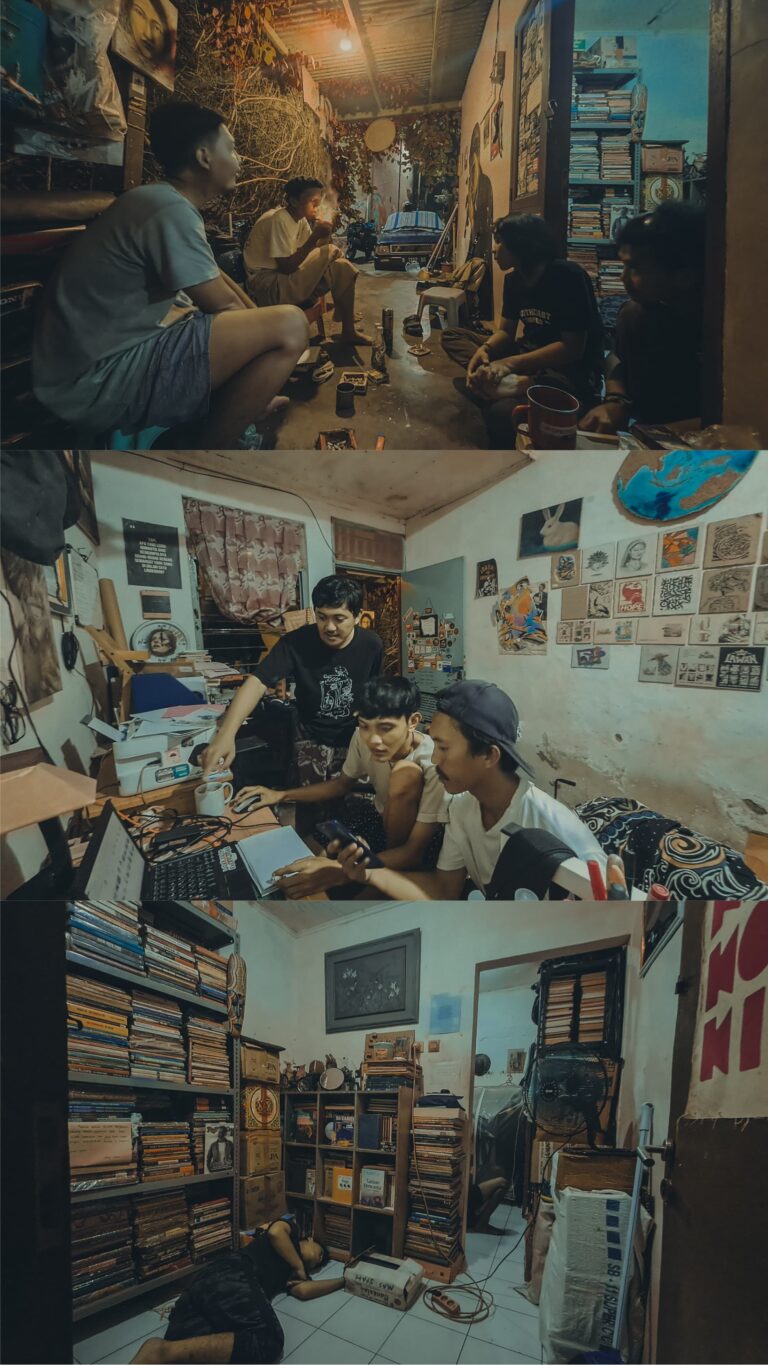

Memvisualisasikan Masa Silam & Memaknai Masa Depan di Laboratorium M. R. Candiaz

Redaktur Halimun Salaka: Kita akan memulai dengan kilas-balik proses awal mula kreatifmu, Mang, bagaimana dirimu bisa terjun ke dunia sejarah, dalam hal ini kesejarahan Sunda dan Bogor khususnya. Sila diceritakan!

Mochammad Rizky Candiaz: Perjalanan ini dimulai pada saat saya mencoba menyelesaikan penelitian Tugas Akhir atau Skripsi saya di kampus, pada saat itu berbagai topik tugas akhir muncul banyak di kepala saya, salah satunya adalah menerasikan secara visual kisah di balik Prasasti Batutulis Bogor. Topik tersebut ternyata memang belum pernah dijamah ataupun dibahas sekalipun dalam lautan penelitian di Indonesia pada masa itu. Sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual, mencari topik-topik kreatif yang belum dijamah orang lain adalah sebuah keistimewaan sendiri dalam memaknai proses kreatif tersebut. Sebuah pengalaman eksklusif kiranya. Apalagi sebagai warga Bogor yang lahir dan dibesarkan di Bogor, mengangkat topik proyek kreatif bertema Bogor menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya.

Hanya itu semua tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang terpatri dalam pikiran. Karena topik ini belum terjamah, maka data-datanya pun terbatas bukan main. Biarpun kiranya Batutulis Bogor ini merupakan sebuah situs yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Bogor, ternyata pemerintah Kota Bogor pada masa saya kuliah belum memiliki data yang memadai dan komprehensif soal Prasasti Batutulis Bogor.

Akhirnya, perjalanan riset saya membawa saya menelusuri kesejarahan Kota Bogor ke berbagai tempat. Dari mulai Perpustakaan Nasional Indonesia, Leiden Digital Library, hingga National Archive of Lison. Biarpun berselancar secara daring, informasi-informasi soal Prasasti Batutulis ternyata bersemayam sunyi di belahan dunia lain. Walaupun memang, sumber utama dari buku ini berasal dari peneliti legendaris Saleh Danasasmita, yang sampai hari ini masih dianggap relevan sebagai sumber Sejarah Kota Bogor.

Setelah riset dan produksi kreatif selama hampir setahun penuh, buku ini akhirnya rampung tahun 2019 yang menandai selesainya proyek penelitian skripsi atau tugas akhir saya. Buku ini saya beri judul “Babad Pajajaran: Sejarah Batutulis Bogor”. Ini adalah picture book yang mengisahkan segala kisah dan intrik yang terjadi pada masa Kerajaan Pajajaran, yang akhirnya melatarbelakangi ditulisnya Prasasti Batutulis Bogor. Inilah momen di mana saya pertama kali bersentuhan dengan Sejarah Kota Bogor. Saya menemukan serpihan Sejarah kota saya justru nun jauh di Eropa sana.

Riset saya selesai dan saya memasuki industri kreatif yang hiruk-pikuk. Sebagai seorang desainer, saya menjalani profesi saya sebagai seorang pekerja kreatif. Baru tahun 2021 saya kembali melanjutkan riset-riset lain terkait Sejarah Orang Laut dan Sejarah Maritim Asia Tenggara di Abad-15 bersama dengan Pemerintah Sumatera Selatan. Di sela-sela itu, saya kembali berfokus sebagai seorang pekerja kreatif.

Beberapa tahun kemudian, atau tepatnya pada bulan Februari 2023, karya tugas akhir saya yang berjudul Babad Pajajaran itu ternyata menjadi Delegasi Indonesia untuk UNESCO’s International Mother Language di Paris. Kesempatan ini diberikan oleh Kementerian Kebudayaan setelah beberapa proses kurasi. Pada titik ini, karya saya yang cukup banyak mengais sumber dari negeri Eropa, akhirnya sempat juga mampir ke benua Eropa yang nun jauh di sana.

Berita ini akhirnya sampai kepada Pemerintah Kota Bogor. Tidak lama setelah itu, saya dilibatkan oleh Wali Kota Bogor saat itu, Bima Arya, untuk mengikuti perancangan sekaligus pembangunan Galeri Kota Bogor. Konten utama dari galeri tersebut adalah Sejarah Kota Bogor yang kebetulan saya pernah sambangi beberapa tahun silam. Menariknya, dikumpulkan juga banyak sejarawan kelas kakap yang mewarnai riset Galeri Kota Bogor tersebut. Setelah 9 bulan perancangan dan proses riset bersamaan dengan para tim ini, akhirnya galeri ini diresmikan tanggal 28 Desember 2023. Galeri ini juga diresmikan dengan nama “Bumi Parawira”, atau rumahnya para pemimpin.

Itulah momen selanjutnya Dimana saya bertemu kembali dengan Sejarah Kota Bogor. Kali ini bukan berkenalan, tapi seperti berjumpa dengan kawan lama, bercengkrama dan merangkulnya dalam sebuah perbincangan yang hangat dan membanggakan. Sejak itu, rasanya saya selalu hadir dalam perbincangan itu. Saya mendalami sekaligus menelusuri cukup banyak topik kesejarahan Kota Bogor, khususnya pada periode Kerajaan Pajajaran. Topik itu selalu menarik perhatian saya karena minimnya data, dan saya tertantang untuk menelusuri temuan-temuan baru terkait sejarah tersebut.

Setelah diresmikannya Galeri Bumi Parawira, saya dan banyak rekan sejarawan yang tergabung dalam proyek Galeri Bumi Parawira akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah lembaga riset bernama Tangtu Institute. Hal ini adalah Upaya agar api semangat kami dalam menelusuri kesejarahan Kota Bogor tidak padam seiring waktu.

Redaktur Halimun Salaka: Tadi kan sudah dibahas kerja visual atau desain visual, menurut Mang Candiaz sejauh mana kerja desain-visual bisa bergerak plus membantu kerja kesejarahan, dan bagaimana kesulitan dan tantangannya ketika menempuh perjalanan tersebut?

Mochammad Rizky Candiaz: Desain Komunikasi Visual itu kan merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada penyampaian ide, gagasan dan pesan ke dalam media visual yang menarik, informatif dan persuasif. Dalam konteks kesejarahan, desain begitu berguna untuk membantu memvisualisasikan sebuah rekaman dan penggambaran sejarah, khususnya pada masa-masa sebelum ditemukannya fotografi. Kalau kita persempit konteksnya di masa Kerajaan Pajajaran, ilustrasi sangat berguna untuk menggambarkan situasi dan kondisi kerajaan pada masa itu melalui proses riset yang mendalam.

Penelitian sejarah berbasis ilustrasi ini akan memperkaya referensi kita terhadap sebuah penggambaran peristiwa sejarah. Manusia adalah makhluk visual dan dengan visual lah mereka bisa membayangkan sebuah kejadian historis yang terlampau jauh di masa lalu. Dan pintu masuk itu adalah ilustrasi sejarah.

Hanya memang, ini tidak selalu mudah. Riset visual guna mengilustrasikan sebuah momen sejarah seperti “double job”. Kita harus memahami terlebih dahulu konteksnya, menelusuri rinciannya seperti pakaian, tata cara berdandan, bagaimana kondisi kotanya, interior, arsitektur, hingga situasi alam yang mendukungnya.

Dalam konteks Kerajaan Pajajaran, tantangannya berkali-kali lipat lagi. Karena kita akan berhadapan dengan data yang sangat minim. Tidak sebagaimana kerajaan kerajaan di Jawa yang cukup lengkap dokumentasinya dalam naskah ataupun prasasti, Kerajaan Pajajaran cukup hemat dalam mengabadikan peristiwa bersejarah.

Akhirnya penelusuran sumber sekunder dan kajian lintas disiplin diperlukan. Seperti untuk mengilustrasikan momen perjanjian dagang antara Sunda dan Portugis, kita mesti memahami segala bentuk kebudayaan maritim pada masa itu. Memahami bagaimana bentuk kapalnya, berapa besar kapalnya, seberapa ramai Pelabuhan Kalapa, suku bangsa mana saja yang meramaikan Pelabuhan Kalapa, pakaiannya seperti apa, bagaimana orang Portugis berkomunikasi, hingga apa yang biasa dilakukan oleh Raja Pajajaran dalam menyambut perjanjian dagang tersebut. Maka, penelusuran lintas budaya diperlukan, dan prosesnya cukup panjang.

Kerepotan itu yang saya rasa menyebabkan sebagian besar orang enggan menempuh kerja mengalih-wahana-mediakan sejarah ke visual yang bersumber pada data-data sejarah itu sendiri. Menariknya, saya senang sekali menempuh kerepotan itu. Entah ini anugerah atau kutukan buat saya. Yang pasti, kerja visual sangat membantu, dan kesadaran memvisualkan sejarah saya rasa akan dan dapat melestarikan budaya dalam bentuk transformasi yang lebih relevan sesuai zaman. Dan saya rasa bukan hanya kerja visual, semua bidang sangat bisa mampu mentransformasikan sejarah-budaya dalam bentuk baru yang relevan dengan kehidupan saat ini.

Redaktur Halimun Salaka: Buku Babad Pajajaran: Rempah, Konflik, & Prasasti kami rasa adalah dobrakan baru di lapangan sejarah Bogor khususnya. Kami melihat, ada keberanian Mang Candiaz dalam menawarkan visual Kerajaan Sunda, dalam hal ini Kota Pakuan Pajajaran, yang kita tahu bersama sering digaibkan plus disakralkan wujudnya oleh sebagian budayawan. Coba ceritakan pengalaman menarik, baik tantangan yang menyulitkan ketika riset, memvisualkannya, maupun kekhawatiran plus bayangan kritikan sebelum sampai pada kesiapan meluncurkan buku tersebut.

Mochammad Rizky Candiaz: Pada prinsipnya, ketika sebuah karya yang memiliki landasan riset yang dapat dipertanggungjawabkan seharusnya memang terbuka dengan kritik dan masukan. Data-data riset yang saya sajikan dalam buku Babad Pajajaran tentunya bukan data mutlak, karena sebuah data sejarah pada hakikatnya bersifat sementara sampai ditemukannya data baru yang lebih kuat dan lebih lengkap.

Namun hingga pada saat buku Babad Pajajaran diterbitkan di Juni 2024, sumber-sumber sejarah yang saya gunakan untuk menulis buku tersebut merupakan sumber-sumber kajian termutakhir. Sehingga informasi sejarah yang disajikan dalam buku Babad Pajajaran dapat diklaim sebagai sumber-sumber terbaru.

Terkait bagaimana bilamana ada kritik, masukan hingga saran terhadap karya tersebut, saya sangat siap untuk menampungnya. Mengingat ketika sumber itu memang lebih mutakhir atau lebih teruji, saya sangat menunggu masukan atau kritik terkait hal itu. Namun, sudah hampir setahun setelah lebih buku tersebut dipublikasi, saya belum menemukan kritik atau bantahan terhadap data-data yang saya gunakan.

Kalau misalnya berbicara soal kesulitan dalam memvisualisasikan, tentu sangat sulit karena datanya sangat terbatas. Apalagi topik seperti Kerajaan Pajajaran ini belum pernah dijadikan sebuah buku visual berbasis riset. Namun, bukan berarti tidak mungkin. Terkait bagaimana sebagian hal dalam instrumen peninggalan Kerajaan Pajajaran dianggap sakral, kiranya itu berbeda bidangnya. Saya hanya berfokus pada pengkajian secara historis, dan berfokus pada elemen-elemen yang dapat dijahit ke dalam sebuah narasi sejarah yang bukan hanya ilmiah namun juga menarik. Namun lagi-lagi saya terbuka akan segala kritik dan siap mempertanggungjawabkan segala yang saya tulis dan telusuri datanya.

Redaktur Halimun Salaka: Kita tahu, Mang, ketika sejarah yang teramat lampau itu divisualkan pasti akan timbul problematikanya, baik penerimaan maupun kritikan. Jika Mang Candiaz mendapat pertanyaan begini misal; apakah saudara sudah merumuskannya dengan matang, bahwa memvisualkan sejarah Pakuan Pajajaran itu seperti mendoktrin pembaca bahwa desain yang ditawarkan akan berdampak mutlak atau katakanlah visual saudara yang atwarkan itu seperti mengerucutkan pembayangan orang lain tentang masa silam Pakuan Pajajaran? Bagaimana Mang Candiaz merespons tentang pertanyaan yang seperti itu?

Mochammad Rizky Candiaz: Tentu sudah saya pikirkan matang terkait hal itu. Segala jenis rumusan hingga pada rincian ilustrasi sejarah yang saya tuangkan dalam buku Babad Pajajaran ini sudah diperhitungkan riset dan kajian datanya. Dan apakah ini menjadi doktrin imajinasi kepada pembaca untuk membayangkan sebuah peristiwa di masa lampau, sebagai sebuah referensi. Namun bilamana dibilang sebagai doktrin rasanya agak berlebihan. Sebab sebagaimana yang telah saya bilang tadi bahwa data historis akan selalu diperbaharui berdasarkan kajian dan temuan-temuan terbaru di masa mendatang.

Pada prinsipnya saya mengilustrasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam buku Babad Pajajaran bertujuan untuk memberikan referensi visual kepada pembaca, agar bayangan mereka terhadap situasi dan kondisi pada masa Kerajaan Pajajaran lebih tepat sasaran. Karena imajinasi masa lalu itu diakomodir dengan menggunakan data riset dan kajian sejarah yang memadai.

Misalkan pada sebuah studi kasus di buku Babad Pajajaran, saya mengilustrasikan Keraton Pajajaran berdasarkan data riset termutakhir tahun 2019. Namun ternyata beberapa informasi telah terupdate di 5 tahun kemudian, tepat saat saya ingin menerbitkan buku ini. Saya menemukan data-sumber baru yang lebih mendekati sejarah yang sesungguhnya, khususnya dalam segi arsitekturnya yang mulanya julang ngapak menjadi limasan seperti masjid-masjid di Demak, hanya bedanya tetap menggunakan atap rumbia. Hal ini dibuktikan berdasarkan kajian naskah sekunder yang lebih dalam dan menyeluruh. Nah itulah ketidak-mutlakan yang saya maksud, pasti ada temuan-temuan terbaru, sebab sifatnya temporer. Kita tidak tahu apakah di 5 tahun ke depan ditemukan data baru, kajian baru, dan seterusnya, karena data historis memang seyogyanya diperbaharui berdasarkan kajian dan temuan terbaru.

Redaktur Halimun Salaka: Oke makasih, Mang. Sekarang kita Bahas Tangtu, walau tadi sudah dijelaskan di awal. Apa dan bagaimana sih Tangtu Institute itu, Mang? Sejak kapan dan mengapa Tangtu Institute dibentuk? Bisakah dijelaskan berikut visi-misinya?

Mochammad Rizky Candiaz: Pada tahun 2023 saya dan tim merancang Galeri Bumi Parawira. Tim ini dibentuk dari serangkaian ahli dan perwakilan dari berbagai komunitas yang relevan dengan kesejarahan. Setelah Galeri Bumi Parawira diresmikan, tim ini rasanya terlalu berharga untuk “dibubarkan”. Bagaimana tidak, setelah dianggap cukup berhasil merancang diorama sejarah Kota Bogor selama 500 tahun, rasanya agak sayang bila langsung dibubarkan. Maka, alih-alih berjalan sendiri-sendiri sebagaimana dahulu, akhirnya kami sepakat untuk sama-sama membentuk sebuah lembaga riset bersama dalam upaya memperkaya kajian kesejarahan di Bogor. Lembaga riset tersebut kami namai Tangtu Historical & Cultural Institute.

Karena di Kota Bogor sendiri, dalam pengamatan saya waktu itu, tidak ada spesifik lembaga kajian sejarah yang fokus menelusuri Sejarah Kota Bogor. Komunitas sejarah memang ada beberapa, tapi yang spesifik serius menggarap, mencari, menelusuri data-sumber sejarah yang mendekati faktual rasanya belum ada. Maka Tangtu Institute adalah sebuah asa kami dalam memperluas jangkauan sejarah di Kota Bogor.

Secara khusus Tangtu Institute ini berfokus pada penelusuran hingga penyajian sejarah yang cocok bagi para pemula yang ingin mempelajari Sejarah Kota Bogor. Karena kami melihat bahwa informasi soal kesejarahan Kota Bogor dan Kerajaan Pajajaran sepertinya hanya berputar di para ahli sejarah, rasanya belum cukup sampai kepada masyarakat umum. Maka Tangtu Institute adalah platform inklusif yang dapat dijadikan “pintu penghantar” bagi yang ingin mencoba memahami Sejarah Sunda atau Sejarah Bogor, sekalipun mereka belum pernah mengetahuinya sama sekali.

Platform ini kami kembangkan dengan berbagai macam produk inklusif seperti: Bedah Karya Sejarah, Pementasan Teater Sejarah, hingga The Night at The Gallery. Segala program ini dirancang untuk mereka yang ingin mengenal Sejarah Bogor dari 0, kami memfasilitasi dengan pengemasan yang ramah bagi berbagai kalangan. Setelah lebih dari setahun berjalan, ternyata audiens utama kami memang generasi muda di bawah 30 tahun. Mereka adalah orang-orang yang penasaran mempelajari Sejarah Bogor hanya tidak memiliki ruang yang aman untuk mempelajarinya, melontarkan pertanyaan liar hingga mengkritik sebuah peristiwa sejarah. Kami mengakomodir itu semua dengan pendekatan diskusi ilmiah yang terbuka, demokratis dan sesuai dengan semangat akademis. Tidak jarang juga anak-anak hadir dalam serangkaian kegiatan kami guna melihat ini semua.

Visi dan misinya memang ingin mengubah mindset Masyarakat soal sejarah. Sejarah itu bukan hanya milik golongan tua, tapi juga adalah warisan bagi golongan muda. Dan dari misi yang sederhana itu—merelevansikan sejarah ke generasi yang lebih kiwari—kami mencoba terus mengupayakan platform yang lebih inklusif dan lebih menarik bagi berbagai kalangan, terutama audiens muda.

Redaktur Halimun Salaka: Kita masuk ke HJB. Hari Jadi Bogor kita tahu sangat problematik narasi dan serangkaian sidang paripurnanya, bahkan persoalan arsip hasil notulensi kajian dan hasil penetapannya yang diselenggarakan oleh DPRD Kota dan Kabupaten Bogor. Kira-kira coba Mang Candiaz respons soal itu!

Mochammad Rizky Candiaz: Permasalahan utamanya sebenarnya terletak pada dokumentasi yang tidak lengkap sejak awal. Pertama, tidak ada dokumentasi yang jelas. Penetapan HJB tahun 1972 itu hanya meninggalkan dokumen berita acara. Tidak ada pengukuhan apalagi Perda. Kedua, kemungkinan terjadi miskomunikasi. Bisa jadi sejak awal yang diresmikan secara naratif 3 Juni adalah pemindahan ibu kota yang dibarengi penobatan. Namun yang diinformasikan pemerintah di puluhan tahun setelahnya seolah keluar dari interpretasi tersebut.

Padahal, jika kita merujuk pada data dan sumber dari Pak Saleh di masa itu, beliau secara eksplisit membahas pemindahan ibu kota dan menyebut penobatan Sribaduga Maharaja sebagai bagian tambahan. Anehnya, dalam berbagai website resmi pemerintah narasi yang muncul justru hanya soal penobatan Sri Baduga. Pertanyaannya, mereka mengambil data dari mana? Padahal dalam buku sejarah yang diterbitkan oleh Pemerintah saja, narasi 3 juni adalah soal pemindahan ibukota, bukan penobatan.

Coba saja tanyakan: jika 3 Juni diklaim sebagai hari penobatan, datanya dari mana? Karena setelah kami telusuri, tidak ada satu pun sumber yang sahih mendukung klaim tersebut. Justru, dari sumber-sumber yang lebih faktual, peristiwa yang terjadi adalah pemindahan ibu kota. Jika kita hanya memaknai 3 Juni sebagai penobatan, kita justru menyempitkan maknanya. Kita hanya menjadikan sosok Sribaduga sebagai tokoh ideal, semacam satria piningit dari masa lalu, dan mengulang-ulang memori itu dalam bentuk seremonial yang bersifat eksternal dan superfisial.

Itulah mengapa kami mendorong agar narasinya diarahkan ke peristiwa pemindahan ibu kota. Mengapa hal ini penting? Karena dari peristiwa itu, tampak bahwa kota ini—Kota Bogor—dipilih sebagai pusat pemerintahan, mungkin karena dianggap ideal secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan memaknai 3 Juni sebagai momentum itu, kita bisa menanamkan refleksi sejarah yang lebih luas dan membangun, bukan sekadar seremonial.

Sebab bila suatu peringatan budaya tidak relevan dan tidak “napak taneuh”, maka ia hanya akan menjadi seremoni kosong—tidak peduli hujan atau panas, ia tidak akan berdampak apa pun. Seharusnya, kita bisa menjadikan momen itu sebagai titik berbenah, baik secara personal maupun kolektif. Narasi perpindahan ibu kota, yang memiliki rujukan historis yang lebih jelas, menurut kami lebih tepat dijadikan sebagai narasi tahunan. Karena dari sana, kita bisa melihat bahwa Sri Baduga memiliki visi besar untuk membangun industri baru dalam Kerajaan Pajajaran. Refleksi untuk kita hari ini adalah: industri seperti apa yang bisa kita bangun di Bogor agar masyarakatnya lebih sejahtera?

Jadi, semangat 3 Juni seharusnya bukan semata seremoni. Seremoni memang tidak salah, tetapi jika itu satu-satunya esensi, maka akan menjadi persoalan di masa depan—karena kita tidak progresif. Kita tidak merefleksikan secara kolektif pencapaian atau arah kemajuan Bogor hari ini. Kita tidak meninjau ulang mengapa tanggal itu dipilih dan apa sebenarnya kisah sejarah di baliknya.

Jika memang HJB ini hendak mengambil pijakan dari masa kerajaan, maka narasinya harus mampu menumbuhkan refleksi jati diri sebagai bangsa dan kebudayaan.

Redaktur Halimun Salaka: Di salah-satu podcast, Mang Candiaz mengutarakan pernah bersurat dengan Pemerintah Kota Bogor menyoal tawaran mengganti tanggal atau narasi HJB itu sendiri. Coba ceritakan tentang respons dan jawaban dari pihak Pemerintah Kota itu sendiri.

Mochammad Rizky Candiaz: Jadi, yang pertama kali merespons isu ini adalah DPRD Kota Bogor, melalui inisiatif penyusunan buku Sejarah Kota Bogor. Pada tahun 2024, kami mengirimkan surat resmi yang berisi kritik terhadap narasi sejarah yang selama ini dianggap kurang tepat. Surat itu disambut baik oleh DPRD; mereka menyatakan terbuka untuk meninjau ulang narasi sejarah tersebut.

Pada saat yang hampir bersamaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan juga mengajukan ke DPRD Kota Bogor untuk pembuatan buku Sejarah Kota Bogor dalam versi yang lebih terbarukan berdasarkan temuan dan kajian terbaru. Ketika proses ini dibahas dalam rapat pleno di DPRD, surat dari Tangtu Institute disampaikan sebagai salah satu dasar pertimbangan—sebagai bentuk dukungan atas perlunya peremajaan narasi sejarah Kota Bogor. Dengan kata lain, buku ini lahir sebagai respons resmi dari pemerintah terhadap kritik masyarakat sipil, khususnya dari kalangan pemerhati sejarah dan budaya.

Melalui buku Sejarah Kota Bogor ini, ada upaya konkret untuk memperbarui sumber dan data sejarah yang selama ini dianggap belum mutakhir, kurang pedagogis, dan tidak representatif. Dengan adanya respons ini, pemerintah setidaknya telah membuka pintu untuk mengkaji ulang sejarah kota secara lebih serius dan berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi langkah ini.

Redaktur Halimun Salaka: Kami melihat di Bogor, Mang, entah mengapa kami melihatnya seperti mempunyai 2 tokoh, 2 kiblat, yang sering dibicarakan para budayawan khususnya, Pak Saleh Danasasmita dan Anis Djati Sunda. Yang 1 bergerak di dunia ilmiah, yang 1-nya bergerak di ranah mitologi. Dan sampai sejauh ini, bahkan sampai hari ini masih banyak diamini, dipegang tutur-titahnya, tanpa ada usaha melanjutkan atau melanjutkan kajiannya. Coba respons persoalan tersebut, Mang!

Mochammad Rizky Candiaz: Kalau kita membahas kedua tokoh itu dalam ranah kesejarahan, tentu kita harus dilihat dan ditanggapi kedua tokoh itu berdasarkan hasil kajian sejarahnya juga. Misalnya soal Pak Anis—kalau beliau diposisikan sebagai sejarawan, maka kita juga harus menilai karyanya berdasarkan pendekatan metode sejarah.

Saya pribadi melihat Pak Anis dan Pak Saleh punya kesamaan, tapi perbedaannya ada pada kedalaman dan keberanian dalam menafsirkan data. Pak Saleh cukup tegas dalam memberikan analisis, termasuk soal Prasasti Batutulis Bogor. Ia dikenal lebih populer karena karyanya yang komprehensif dan berpengaruh, seperti buku Sejarah Bogor, yang selama puluhan tahun jadi rujukan banyak sejarawan.

Karya-karya Pak Saleh banyak dicetak ulang dan dianggap sebagai “buku babon” sejarah Bogor dan Sejarah Kerajaan Pajajaran. Bahkan saya sendiri tak pernah bertemu beliau, tapi karyanya tetap relevan sampai sekarang—lebih dari 50 tahun.

Seperti kata Pramoedya, “Jika ingin hidup abadi, menulislah.” Dan saya rasa itu tercermin dari figur Pak Saleh. Meski begitu, saya tetap melihat bahwa sumber-sumber dari Pak Anis juga bisa digunakan selama mengikuti metode sejarah yang benar. Tapi memang, secara umum, referensi Pak Saleh lebih lengkap dan relevan untuk kebutuhan para sejarawan masa kini.

Redaktur Halimun Salaka: Kami membayangkan Tangtu Institut dan Bujangga Manik Society membikin salah satu program bersama, anggaplah simposium kesejarahan-kebudayaannya yang nantinya berada di simposium plus yang berhak berbicara itu yang memiliki sumber-data entah jurnal atau semacamnya. Adakah bayangan ke arah sana, entah dari pihak Tangtu sendiri untuk memulai misalnya kerja ilmiah bersama, mengundang peneliti di luar Bogor untuk remuk bersama menuntaskan persoalan demikian.

Mochammad Rizky Candiaz: Simposium hanya bisa terjadi bila ada ekosistem akademis yang kuat—terutama di bidang sejarah dan kebudayaan agar para peneliti Sejarah Kerajaan Pajajaran kelas kakap memperhitungkan untuk mengadakan simposium di Kota Bogor.

Kami melihat, bahwa dengan kemampuan kami saat ini, kerja-kerja kesejarahan lebih rasional dan achievable jika dilakukan secara bertahap dan terfokus. Simposium berskala besar memang idealnya menjadi ranah universitas atau institusi akademik yang sudah memiliki ekosistem akademis yang memadai.

Kalau Bogor ingin serius membangun narasi sejarah dan kebudayaan, yang paling mendesak adalah membentuk ekosistem akademis terlebih dahulu. Simposium bukan titik awal— ia adalah hasil dari kerja pengetahuan yang terus-menerus dan ditopang oleh institusi yang memadai.

Redaktur Halimun Salaka: Okeys. Sekarang kira-kira apakah kesejarahan Bogor, Pakuan Pajajaran, atau Sunda yang lingkungan di Bogor itu sudah beres? Di luar alih-media dan alih-wahana ya, kira-kira persoalan data-sumber sejarah itu sudah selesai atau belum?

Mochammad Rizky Candiaz: Meski Tangtu Institut sudah cukup banyak melakukan riset, kami merasa ini baru 0,1% dari keseluruhan proses. Sejarah Bogor sangat kompleks karena kota ini dihidupi oleh tujuh periode berbeda—masa Kerajaan Sunda, Kolonial Belanda, Pendudukan Jepang, Perebutan Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Satu bangunan saja bisa memiliki makna berbeda di setiap zaman. Tumpang tindih inilah yang membuat rekonstruksi sejarah dan pelestarian warisan budaya jadi sangat rumit.

Karena itu, upaya Tangtu saja belum cukup. Banyak sumber penting justru berasal dari masa kolonial, termasuk catatan awal tentang Pakuan Pajajaran. Apalagi, sebagian arsip juga hilang atau dimusnahkan, seperti yang terjadi di Istana Bogor saat masa Jepang. Maka wajar jika banyak topik sejarah masih belum selesai.

Penting juga untuk menyadari bahwa menyelesaikan sejarah bukan hanya menemukan fakta, tapi juga membawanya ke masyarakat secara inklusif. Misalnya, dengan memasukkan hasil riset ke dalam kurikulum pendidikan, melatih guru, dan menyusun panduan pengajaran. Tanpa itu semua, kemajuan kita mungkin baru 0,0 sekian persen.

Hari ini kita butuh pemetaan bersama: antara komunitas, akademisi, dan pemerintah. Selama masih berjalan sendiri-sendiri dengan roadmap-nya masing-masing, penyelesaian sejarah akan terasa jauh. Maka, mencicil kajian dan mendistribusikan hasilnya ke masyarakat adalah langkah nyata yang bisa dilakukan saat ini.

Intinya, sejarah—terutama sejarah Sunda—hanya akan hidup jika ia punya nilai guna. Jika tidak dimanfaatkan dan ditransformasikan, ia hanya akan jadi cerita masa lalu yang tak pernah sampai pada generasi berikutnya. Dan tentu, semua ini bukan kerja satu-dua orang, tapi kerja kolektif bersama.

Redaktur Halimun Salaka: Harapan plus impian mengenai kajian, pengarsipan, publikasi sejarah budaya Sunda, khususnya Bogor, yang ingin Mang Candiaz capai, atau lebih luasnya yang perlu Bogor tempuh ke depannya apa dalam hal kesejarahan-kebudayaannya?

Mochammad Rizky Candiaz: Mimpi saya sederhana: bagaimana data dan sumber sejarah yang bersifat pedagogis bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat secara inklusif. Karya-karya saya seperti Buku Babad Pajajaran dan Galeri Bumi Parawira adalah langkah awal menuju itu—dirancang agar mudah dipahami, menarik, dan informatif bagi siapa pun.

Kalau kita lihat contoh seperti Singapura, mereka sudah membangun sistem pendidikan sejarah yang kuat sejak dini. Anak-anak SD diajak memahami sejarah bangsanya lewat museum, yang aksesnya gratis bagi warga. Hasilnya, mereka tumbuh dengan kesadaran sejarah yang membentuk arah pembangunan bersama. Dalam 30 tahun, mereka menjadi negara maju.

Sementara kita, 80 tahun merdeka, masih tertatih. Maka pertanyaannya: kalau setelah merdeka kita tetap sengsara, apakah kita lebih memilih masa kolonial tapi sejahtera? Sejarah seharusnya menjadi dasar refleksi — bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk menentukan arah hidup bersama ke depan.

Sejarah adalah notulensi peradaban. Kalau kita tak memahami catatan masa silam, kita akan kehilangan arah — atau lebih buruknya, mengulang kesalahan yang sama. Seperti kata pepatah: “Mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya.” Dan itu, saya rasa, harus benar-benar kita sadari bersama.

Redaktur Halimun Salaka: Terakhir nih, Mang. Memilih Bogor dalam arti apa? Buitenzorg, Baqar, Tunggul Kawung? Dan jelaskan mengapa memilih itu!

Mochammad Rizky Candiaz: Sebenarnya ini sudah sempat dijelaskan dalam seminar Hari Jadi Bogor (HJB). Jika kita meninjaunya dari sudut pandang sejarah, nama Tunggul Kawung adalah yang paling masuk akal dan paling dekat dengan fakta sejarah.

Misalnya, nama Buitenzorg jelas tidak mungkin menjadi asal kata Bogor, karena nama Bogor sudah muncul dalam catatan sebelum era Buitenzorg. Bahkan, dalam arsip Belanda disebutkan bahwa sudah ada “Kampung Bogor” sebelum Istana Bogor dibangun. Sekitar tahun 1920, kita bisa menemukan surat yang ditujukan ke “Bogor, Buitenzorg,” menunjukkan bahwa keduanya berjalan berdampingan, bukan yang satu berasal dari yang lain.

Adapun teori yang mengaitkan Bogor dengan kata baqar (sapi betina dalam bahasa Arab), hanya karena ada sapi betina di daerah ini, jelas tidak relevan—dan makin tidak masuk akal jika dikaitkan dengan baqarah. Teori ini tidak punya dasar kuat dan bisa dikesampingkan.

Yang paling logis adalah Tunggul Kawung. Penamaan ini sesuai dengan pola toponimi lokal: seperti Sempur dinamakan karena ada pohon Sempur, Kebon Pedes karena ada kebun pedas, Kebon Kopi karena ada kopi. Begitu juga Tunggul Kawung, yang merujuk pada sisa batang (tunggul) pohon kawung yang ditebang.

Selain itu, ada banyak wilayah yang dinamai berdasarkan pohon kawung, seperti Cibogor di Bandung atau daerah bernama Bogor yang memang dulunya dipenuhi pohon kawung. Jadi, penamaan Bogor sangat mungkin berasal dari kondisi alamnya — yaitu adanya pohon kawung yang ditebang, menyisakan tunggul-tunggul kawung di kawasan tersebut.

Dan berdasarkan data sejarah yang ada, arah penelusuran memang paling kuat mengarah ke asal-usul dari Tunggul Kawung itu sendiri. Begitu, Mang.

Redaktur Halimun Salaka: Baik, Mang Candiaz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah sedia menceritakan pengalaman-pembelajarannya pada kami khususnya, umumnya kepada seperduluran pembaca Halimun Salaka. Hatur nuhun.