Dead Mother (Tote Mutter) (1898)

Dalam diskursus pendidikan tinggi Indonesia yang kian pragmatis, sebuah pernyataan kontroversial kembali mengemuka: jurusan filsafat mending dibubarkan saja. Begitu kira-kira simpul kalimat Ferry Irwandi, melalui sosial media dan forum-forum publik jagat digital. Sekilas, ini terdengar seperti nada anti-intelektual yang murahan. Maka sontak, riuh. Ruang publik bergejolak. Bergemuruh. Sebagian mencibir, sebagian lagi gate keeping. Filsafat diseret ke ruang interogasi. Lagi dan lagi.

Tapi kita tahu, ini bukan hal baru. Sudah lama filsafat dicurigai sebagai residivis pemalas dalam sistem pendidikan tinggi. Ia dianggap tidak bisa menjual dirinya dalam angka PDB. Tidak punya tempat di Excel Kementerian. Dan tidak cukup luwes untuk disulap jadi indikator kinerja dosen. Dan dari itu, ia hidup seperti pertapa: tenang, lambat, dan terlalu asyik memikirkan soal “yang ada” ketika semua orang sedang sibuk cari kerja.

Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru geleng kepala. Jangan dulu jatuhkan palu.

Sebab kalimat Ferry Irwandi bukan sekadar peluru. Ia juga cermin. Tamparan. Bahkan, kalau dibaca dengan hati yang tidak takut berpikir, ia adalah undangan. Undangan untuk membuka kembali pintu-pintu yang lama kita dogma. Dan untuk bertanya, lebih dalam dan lebih jujur: kenapa filsafat terasa makin jauh? Kenapa ia menjadi ibu tua yang dibuang ke ujung desa kampus, yang hanya diingat saat ada yang tersesat dan butuh rujukan untuk segala tetek-bengek ke-akademik-an?

Barangkali karena zaman memang sedang berubah arah. Zaman di mana persoalan pendidikan hanya dianggap sah sejauh ia bisa melahirkan statistik serapan tenaga kerja. Dan filsafat memang seperti alien. Ia tidak efisien. Tidak praktis. Tidak menghasilkan produk. Tidak punya output selain kegelisahan. Tapi bukankah justru di situlah value-nya?

Dan sialnya sistem yang berlaku hari ini tak tertarik pada kegelisahan. Ia hanya percaya bahwa ilmu hanya sah jika bisa dipotret. Ditimbang. Ditarget. Dan dalam logika seperti itu, filsafat bukan lagi ibu dari ilmu pengetahuan. Ia malah dianggap anak tiri yang merepotkan. Tak membawa nilai akreditasi. Tak punya paten yang bisa dikomersilkan.Tak menghasilkan MoU dengan industri.

Tapi kita lupa: dari rahimnyalah semua ilmu pernah dilahirkan. Dari pikirannya yang pelan itu, kita mulai belajar cara membedakan antara fakta dan keyakinan. Tapi zaman bergerak. Dunia berubah cepat. Dan ibu itu, ibu tua bernama filsafat, mulai kehilangan ruang bicara. Suaranya dianggap hanya sebatas yapping. Kalimat-kalimatnya terlalu panjang untuk PowerPoint. Maka ia pelan-pelan disingkirkan. Lalu berakhir iseng sendiri di pengasingan.

Tapi justru di sinilah letak masalahnya.

Ketika universitas hanya dilihat sebagai pabrik tenaga kerja—bukan sebagai tempat mengasah kesadaran kritis—maka filsafat akan selalu tampak sebagai gangguan. Ia dianggap semacam “error” dalam mesin besar produksi. Gangguan sistem. Padahal gangguan semacam inilah yang membuat kita tetap waras.

Maka ya, Ferry Irwandi sebenarnya tidak sedang menghapus. Ia memanggil. Ia bilang: filsafat harus dipertanyakan. Dan bukankah itu pekerjaan rumah filsafat sejak awal? Meragukan dirinya sendiri. Memeriksa ulang. Menyiksa premis-premis lama. Membongkar ulang dan mengisengi makna “relevansi” itu sendiri.

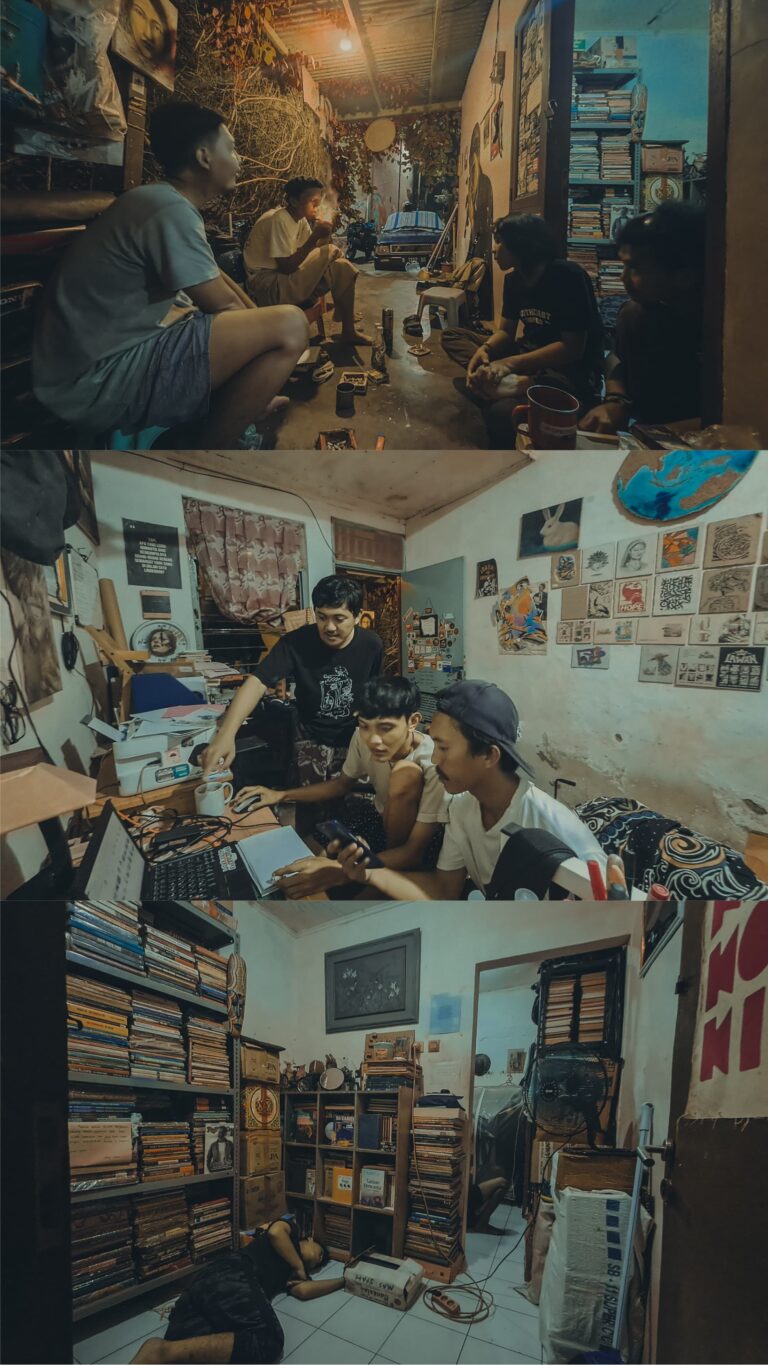

Tapi tentu, filsafat yang dipanggil bukan filsafat yang sibuk bercermin di kamar. Bukan yang hanya hidup di seminar tertutup dan obrolan akademik kelas menengah. Kita butuh filsafat yang mau turun ke jalan. Ke trotoar. Ke gang-gang sempit kota. Filsafat yang tahu bau pasar dan tahu betapa panjang antrian BPJS di RSUD tiap Senin pagi. Filsafat yang bisa nyambung ketika diajak ngobrol sama ojol dan tukang tambal ban.

Dan di titik ini, Bogor harus disebut.

Sebab Bogor bukan cuma kota yang padat oleh kendaraan dan kerumunan wisata akhir pekan. Ia juga kota yang bingung membayangkan dirinya sendiri. Kota yang membangun cepat tapi berpikir lambat. Kota yang sibuk mengejar status metropolitan tapi lupa mengukur napasnya sendiri. Kota yang sering tersedak karena tak sempat bertanya: mau jadi kota seperti apa aing yang udah berusia 543 tahun ini?

Bogor butuh filsafat. Segera

Tapi mari tarik napas sejenak. Jangan buru-buru membawa ini ke Bogor. Kita semua tahu, nama kota ini kadang terlalu cepat dilibatkan dalam urusan yang tidak semestinya ia pahami. Karena Bogor (buitenzorg) bukan sekadar kota. Ia mitos. Ia gema dari masa lalu. Ia kota-koloni yang dipoles jadi kota-wisata. Lalu dibebani ambisi jadi kota-pintar.

Kita terlalu sering bicara tentang Bogor seakan-akan ia objek netral. Padahal ia juga sebentuk trauma yang tak sembuh-sembuh. Dan seperti semua luka. Semua trauma, ia perlu direnungi sebelum diobati.

Itulah mengapa, dari segala kemungkinan, filsafat penting. Bukan untuk menjawab semuanya. Tapi untuk memperlambat. Dan dalam zaman yang serba cepat, memperlambat itu kerja radikal.

Coba lihat saja Bogor hari ini. Ia tersedu dalam kebingungan tata kota. Dibebani proyek-proyek yang tak tahu untuk siapa. Jalanan makin disesaki mobil, bukan interaksi antar warga. Taman-taman makin banyak plang sponsor ketimbang tempat duduk, dan itu juga ada jam malamnya. Gedung-gedung tumbuh tanpa visi. Rencana pembangunan seperti hasil copas kota lain yang tak pernah kita pahami akar historis dan sosiologisnya.

Lalu apa hubungannya dengan filsafat?

Begini. Filsafat bukan sekadar jurusan. Jelas ia cara berpikir. Ia seni merumuskan ulang apa yang kita anggap normal. Kota yang tak punya ruang untuk berpikir ulang adalah kota yang sedang menuju kematian, bukan? Maka jurusan filsafat di Bogor bukan soal estetika akademik. Ia kebutuhan. Sama seperti drainase dan ruang hijau.

Sebab kita butuh orang-orang yang bisa berpikir tentang kota ini tidak hanya dengan dan dalam angka. Melainkan dengan makna. Tidak hanya dengan tender. Melainkan dengan heuristik, dan bahkan mesti dengan hermeneutika. Kita butuh generasi yang tak hanya mengejar jabatan struktural, tapi juga bisa bertanya: “untuk siapa sebenarnya ini semua?”

Sekarang bandingkan. Kita punya jurusan pertanian, peternakan, kehutanan, hukum, ekonomi. Semua disiplin yang sibuk menanam. Membabat. Mengatur. Menghitung. Tapi siapa yang bertugas untuk bertanya dan mengkritisi? Siapa yang berani mempersoalkan nilai yang diam-diam mengendap di dalam kurikulum mereka? Siapa yang sudi duduk diam, menunduk berjam-jam, lalu membaca ulang kebijakan tata ruang kota Bogor dari horizon etika ekologi, atau dari cara pandang fenomenologis terhadap ruang?

Di tengah semangat pembangunan yang semakin teknokratik, siapa yang mengingatkan bahwa ruang bukan cuma lahan, melainkan lanskap pengalaman? Tanpa filsafat, kota ini hanya belajar cara menebang pohon. Bukan alasan kenapa pohon itu tumbuh. Kenapa ia harus dijaga. Dan siapa yang seharusnya menikmati rindangnya.

Sekarang bandingkan lagi. Kita sudah punya sekolah pertahanan, sekolah kenegaraan, sekolah IPTEK, sekolah bisnis—dengan segala spesialisasinya yang mengajarkan cara kerja dunia. Tapi kita belum punya sekolah pertanyaan. Sekolah yang membiasakan muridnya untuk tidak langsung percaya pada data, tetapi bertanya tentang cara data itu dikumpulkan. Sekolah yang tidak terburu-buru ingin jadi solusi, tetapi lebih dulu bertanya: apa sebenarnya masalah yang terjadi? Dan Bogor, dengan segala riwayat kolonialisme, modernisasi, serta warisan tata ruang yang menjadikan kota ini seperti etalase kebijakan coba-coba, adalah tempat yang ideal untuk membuka itu semua.

Tapi jangan bayangkan jurusan filsafat di kampus hanya sebagai ruang gelap berisi diskusi soal eksistensi, waktu, tuhan, atau moral—meski itu tetap penting. Tapi jurusan filsafat yang dibutuhkan Bogor bukan yang berkutat di perpustakaan. Bukan yang menara gading. Tapi jendela yang terbuka ke jalan raya. Yang relevan. Yang bisa menyapa tumpukan masalah yang berserakan di trotoar Pajajaran, gang sempit di Pasar Anyar, hingga kebijakan mega proyek transportasi yang katanya futuristik, tapi tak kunjung menyelesaikan kemacetan.

Filsafat yang dimaksud di sini juga bukan yang hanya untuk membaca Nietzsche, Sartre, Heidegger, Derrida, dan sebangsanya, tapi untuk membantu kita membongkar ulang cara berpikir tentang kota sebagai hunian yang menghimpun seribu persoalan. Filsafat untuk bertanya ulang: mengapa smart city jadi dalih kontrol warga? Mengapa ruang seni sulit hidup di pusat kota? Dan yang paling penting: filsafat resistensi. Sebab Kota ini butuh ruang yang bisa memproduksi gugatan. Bukan hanya untuk pemerintahnya, tapi untuk dirinya sendiri.

Senjata Paling Ampuh Di Dunia

Jurusan filsafat di kota seperti Bogor juga bisa jadi markas kecil perlawanan konseptual. Sebab kota yang terus tumbuh tanpa refleksi akan terus mengulang kekeliruan. Dan kita butuh mereka yang bisa berpikir dalam jangka panjang. Mereka yang bisa membaca rencana tata ruang layaknya membaca teks ideologi.

Tapi semua itu tak cukup jika filsafat hanya hidup di seminar dan dalam skripsi. Ia harus berani menyeberang trotoar. Sebab sekali lagi, filsafat akan relevan jika ia mau masuk warung. Turun ke lapak, dan sesekali ikut nonton teater kolektif di bawah gedung Kamuning Gading yang mau tumbang.

Dan filsafat akan bermanfaat jika ia hadir dalam bentuk yang bisa dipakai untuk merumuskan ulang arah kebijakan kota. Menginterogasi bahasa-bahasa teknokrat yang kian menjauh dari rasa, dan menawarkan sudut pandang yang bisa menjembatani antara yang tradisional dan yang digital. Antara yang tua dan muda. Antara mereka yang merasa punya kota ini dan mereka yang merasa hanya pendatang cum urban.

Di sinilah, kita butuh jurusan filsafat di kampus-kampus Bogor. Bukan sebagai pelengkap katalog program studi. Tapi sebagai alat bantu memahami kenyataan. Dan itu hanya bisa terjadi jika ia tak lagi eksklusif. Jika filsafat tidak hanya menjadi ibu ilmu pengetahuan. Tapi juga menjadi tetangga yang baik. Yang bisa diajak ngobrol di sore hari sambil ngopi. Maka mau tak mau, ia harus turun dari singgasananya dan belajar bahasa anak-anak zaman sekarang. Ia harus tahu caranya bicara di podcast. Bersuara di ruang-ruang kreatif. Dan berdebat di forum publik tanpa yapping sana-sini tapi nggak nyentuh bumi.

Dan balik lagi ke asal mula, ke pembuka, barangkali Ferry Irwandi, memang sedang mengajak kita berpikir ulang. Dan tentu ia bukan lawan, melainkan katalis. Dalam bahasa filsafat. Ia bukan antitesis. Tapi pemantik dialektika. Ia sedang memainkan peran penting dengan menampar kita agar sadar bahwa filsafat tak boleh puas hanya jadi hiasan fakultas. Dan Bogor, kota dengan sejarah panjang sebagai ruang peristirahatan (tempat tanpa rasa risau) kekuasaan, kini punya kesempatan untuk jadi ruang pergerakan gagasan, tempat yang risau.

Maka jurusan filsafat di Bogor bukanlah soal pilihan. Ia sudah menjadi kebutuhan.

Dan jurusan filsafat untuk kota seperti Bogor harus punya sifat seperti anggrek hutan. Tumbuh dari celah. Menumpang sebentar di tubuh inangnya. Lalu mekar dengan caranya sendiri. Ia tidak perlu besar dan mewah. Cukup menjadi benih pemikiran yang berakar dalam tanah kota itu sendiri.

Karena apa yang paling dibutuhkan Bogor hari ini bukan sekadar pembangunan dalam bentuk fisik. Melainkan pembangunan dalam bentuk berpikir. Kita perlu orang-orang yang bisa bertanya sebelum menerima. Orang-orang yang mengerti bahwa jalan layang belum tentu menyelesaikan persoalan. Bahwa bangunan tinggi belum tentu berarti kemajuan, dan bahwa keindahan juga bisa ditemukan di dinding mural pasar yang hampir dibumi-hanguskan.

Dan mungkin, hanya filsafat—filsafat yang tahu letak runyamnya di sempur di minggu pagi, yang tahu kegelisahan anak-anak di taman-taman sehabis diusir jam malam dan pernah tersesat di lorong terminal Baranangsiang—yang bisa menawarkan itu.