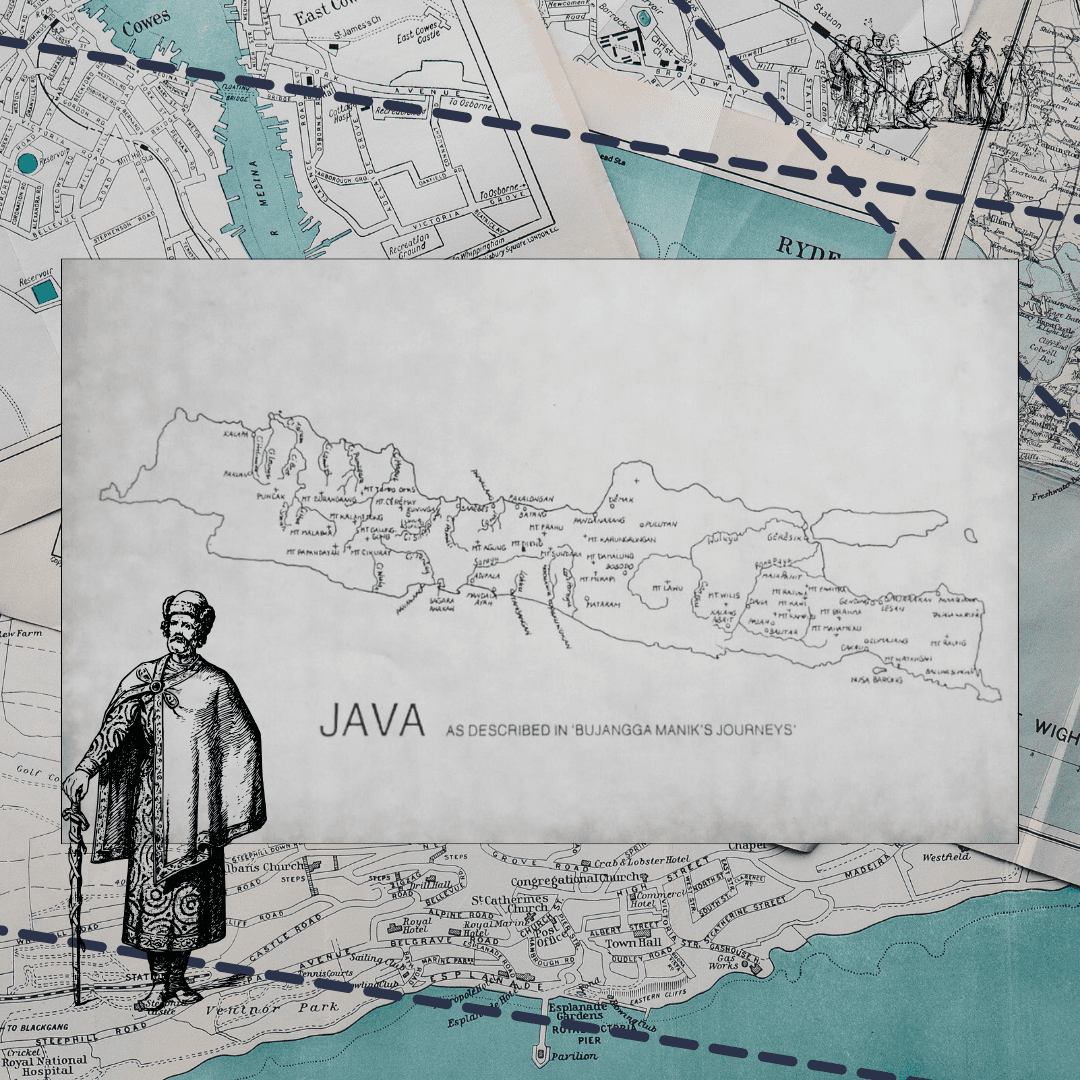

Gambar Peta: KITLV dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Berbicara mengenai puisi atau katakanlah dalam hal ini sajak, ekspresi emosi dan perasaan selalu ditemui pembaca melalui kata-kata, citra, dan bahasa kiasan si penyair: di dalamnya termasuk metrum, rima, perbandingan, metafora, personifikasi, dan berbagai alat retoris lainnya, sebagai usaha menciptakan ritme, nada, dan keindahan dalam struktur sajaknya. Seperti jumlah baris, bait, stanza, serta tata letak di setiap kata-katanya. Hal itu sejalan dengan tugas para ahli sastra yang sering mencari makna tersembunyi atau tersirat dalam kerja-dunia sajak, menggali simbolisme dan interpretasi yang lebih mendalam, konteks budaya, sosial, ekonomi, politik, agama-kepercayaan, dan sebagainya, yang mungkin tidak langsung dinyatakan dalam teks. Itulah mengapa, sajak (karya sastra umumnya) sering mencerminkan konteks sejarah dan budaya di mana teks itu ditulis, latar belakangnya, dan motivasi menyangkut kehidupan si penyair (sastrawan).

Nah, berhubungan dengan itu, membaca Naskah Bujangga Manik, dalam buku Tiga Pesona Sunda Kuna olahan Noorduyn dan Teeuw (terjemahan Hawe Setiawan, Undang Ahmad Darsa, dan Tien Wartini), akan membawa kita kepada cerita sajak pengembaraan Bujangga Manik yang disusun secara unik-menarik. Sebab cerita sajak tersebut merupakan perjalanan seorang pangeran dari Pakuan Pajajaran, khususnya menghadirkan nama-nama tempat, sungai-sungai, dan gunung-gunung di Pulau Jawa-Bali yang terdapat jelas dalam naskah tersebut, yang sebagiannya nama-nama itu masih bisa kita ditelusuri hari ini, namun sebagian lagi sulit untuk dikenali dewasa ini.

Ditambah ada dua puisi Sunda Kuna lainnya yang sama-sama dimuat dalam buku tersebut, oleh Noorduyn dan Teeuw dijuduli Kenaikan Sri Ajnyana dan Anak-anak Rama dan Rawana. Kedua naskah tersebut kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta. Kehadiran buku Tiga Pesona Sunda Kuna, tentu amat sangat membantu dan sekaligus mendorong (salah-satunya naskah Bujangga Manik) ke dalam kesadaran publik dunia sejarah-budaya dalam kerja sastra, khususnya memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat Sunda terhadap kehidupan nenek-moyangnya dalam kaca-mata sastra klasik.

Menyusuri cerita Bujangga Manik seperti perjalanan jejak puisi naratif-balada (dalam hal ini saya memilih nama jejak sajak) Sunda Kuna tentang perjalanan seorang pertapa Hindu di Jawa Barat (terkhusus Pakuan Pajajaran, Bogor hari ini), yang mana pada kurun waktu tersebut kerusuhan dan transisi akhir abad kelima belas akan dan mungkin sedang berlangsung. Naskah Bujangga Manik (aslinya) tersimpan di Perpustakaan Bodleian di Universitas Oxford sejak 1627 atau 1529. Naskah yang dicurigai tak lengkap, sebagian telah rusak, (atau sisanya belum ditemukan?), terdiri dari sekitar 1.758 baris, kebanyakan terhimpun dalam delapan suku kata perbarisnya, dan tertulis di daun lontar dengan bahasa Sunda Kuna.

Naskah Bujangga Manik dapat dilihat edisi digitalnya melalui laman web berikut ini:

https://digital.bodleian.ox.ac.uk/collections/indonesian/

Jejak sajak Bujangga Manik telah dikenal dunia luas sejak akhir abad kedua puluh, ketika pertama-kali dianalisis oleh sarjana Belanda, Jacobus Noorduyn. Sebagai seorang yang memiliki karakter ensiklopedis dan naturalismenya, membawa penyajian Noorduyn yang singkat tentang kehidupan sehari-hari dan budaya material dalam mengkaji Bujangga Manik, tentu menjadikannya koleksi yang berguna untuk catatan Indonesia (atau Jawa-Barat khususnya) pada abad pertengahan yang perkembangannya berkonsentrasi pada sejarah politik dan kekuasaan. Walaupun tak ada keterangan penulisnya, naskah Bujangga Manik diteliti dan dicurigai berasal dari abad 15 atau 16, berdasarkan referensinya pada pemerintahan Malaka, Demak, dan Majapahit, yang hanya hidup berdampingan pada pertengahan hingga akhir abad tersebut.

Sebagaimana struktur dan gaya bahasanya yang berbentuk sajak, ditambah ceritanya sangat-amat liar namun tertata alurnya, hal ini merupakan petunjuk yang jelas bahwa kisah Bujangga Manik lebih dekat dengan karya fiksi, belum sampai pada karya sejarah atau biografi yang nyata pada tokoh Bujangga Manik itu sendiri, karena belum ditemukannya tokoh tersebut dalam naskah Sunda Kuna lainnya sebagai penunjang. Meskipun benar bahwa pelaku utama digambarkan sebagai penulisnya sendiri hampir seluruh cerita, lewat gaya aku lirik. Namun agak mengherankan pada beberapa bagian digunakan orang ketiga. Meskipun demikian, latar belakang cerita hampir dapat dipastikan berdasarkan kenyataan pada masa itu, dibuktikan dengan ketepatan perincian topografis dari perjalanannya. Perincian itulah yang mempunyai nilai sejarah yang sangat besar, serta suasana-gambaran pada masa tersebut.

Saya tegaskan lagi, mengapa dan untuk tujuan apa sih naskah Bujangga Manik ditulis? Ini tentu lebih dari sekadar panduan untuk geografis Pulau Jawa-Bali, tetapi tampaknya pengarangnya mungkin ingin mengajak pembaca (anak-cucunya di masa mendatang) memaknai kembali ke diri masing-masing tentang penggambaran Bujangga Manik sebagai praktik pertapaan dan makna spiritual secara sederhana namun terlampau sangat dalam isinya. Ia menggabungkan upaya untuk mengetahui dunia dan apa yang dipegangnya melalui penokohan, menyampaikan pesan-pesannya bukan melalui khotbah eksplisit melainkan melalui perbuatan karakter dan penggambaran selektif si penyair.

Itulah mengapa, sajak (karya sastra khususnya) sering mencerminkan konteks sejarah dan budaya di mana teks itu ditulis, bagaimana latar belakangnya, dan motivasi menyangkut peristiwa-fenomena kehidupan si penyair (pembuat karya) itu sendiri dengan kondisi hidup cerita zamannya. Baiklah, agar pembaca bisa ikut merenungi, menyimak-terlibat dalam jejak perjalanan sajak Bujangga Manik, mari kita simak dan telusuri bersama.

Jejak Perjalanan: Spiritual

Dengan memperhatikan isi cerita dalam buku Tiga Pesona Sunda Kuna, kita dapat mengikuti jejak-cerita pengembaraan Bujangga Manik. Ceritanya dimulai dari kata-kata orang bijak (atau sang mahapandita), “Keributan apa ini? Kenapa sangat tidak terduga kegelapan dan kehilangan ini? Tidak diragukan lagi banyak orang yang sedih. Di mana terjadinya peristiwa ini? Seluruh istana menangis, seluruh pengadilan meraung dengan keras, seluruh keraton meratap,” secara tidak langsung menggambarkan suasana sedih di istana (Pakuan-Pajajaran) di Pakancilan tatkala tokoh utama, Prabu Jaya Pakuan, hendak berangkat mengawali perjalanannya. Sang Prabu Jaya Pakuan lalu mengucapkan kata-kata perpisahan kepada ibunya seraya memberitahukan bahwa dia hendak mengembara ke timur. Untuk apa ia pergi mengembara ke Timur?

Setelah keluar dari Pakancilan (Pakuan Pajajaran, Bogor hari ini) ia berjalan melewati Windu Cinta, Manguntur, Pancawara, dan Lebuh Ageung. Di jalan banyak orang bertanya terheran-heran, tapi sang pangeran tidak menghiraukannya. Ia terus berjalan melewati Pakeun Caringin, Nangka Anak, Tajur Mandiri, Suka Beureus, Tajur Nyanghalang (mungkin tajur-halang hari ini?), dan Engkih. Ia lalu menyeberangi sungai Ci-Haliwung (Ciliwung), mendaki Banggis, tiba di Talaga Hening, dan terus berjalan hingga ke Peusing.

Kemudian dia menyeberangi Ci-Lingga, melewati Putih Birit, dan mendaki jalur Puncak. Di Puncak (Cisarua-Bogor hari ini) dia istirahat sejenak, duduk-duduk, mengipasi badannya dan memandang panorama di sekelilingnya, khususnya perbukitan besar yang dia sebut sebagai “tempat tertinggi di Tatar Pakuan”.

Dia melanjutkan perjalanannya dengan menyeberangi kali Pamali, dan memasuki wilayah Jawa. Dia melintasi berbagai daerah kekuasaan Majapahit serta bukit di wilayah Demak. Dia juga melewati Jatisari dan tiba di Pamalang. Sampai di situ, Bujangga Manik rindu pada ibunya. Karena itu dia berniat pulang. Rute kepulangannya berbeda dengan awal berangkat, ia memilih berlayar menumpang kapal dari Malaka. Begitu kapal hendak meninggalkan dermaga digambarkan senapan dibunyikan, alat-alat musik dimainkan, dan sejumlah lagu dilantunkan oleh awak kapal. Kapal itu terbentuk dari berbagai jenis bambu dan rotan, tiangnya terbuat dari kayu laka, dan kemudinya berasal dari India. Bujangga Manik terpana menyaksikan para awak kapal yang berasal dari berbagai tempat itu.

Pelayaran dari Pamalang ke Kalapa berlangsung setengah bulan. Pada bagian ini, dan bagian-bagian selanjutnya, nama tokoh di dalam sajak/puisi berganti dengan julukan Ameng Layaran. Ketika sampai di Pelabuhan Kalapa (Jakarta hari ini), sesampai di Pabeyan, ia berjalan berjalan melalui Mandi Rameyan, sampai di Ancol Tamiang, dan melewati Samprok. Setiba di hutan yang luas, ia menyeberangi Sungai Cipanas, berjalan melewati Suka Kandang. Di-laluinya Suka Kandang, menyeberangi Sungai Cikencal. Dan sampai di Luwuk, serta menyeberangi Sungai Ciluwer (Ciluar). Sesampai di Peteuy Kuru, ia berjalan lewat Kandang Serang, mencapai Batur yang telah dilewati, dan menyeberangi Sungai Ciliwung. Sampailah ia di Pakeun Tubuy, ia lalu melewati daerah bernama Pakeun Tayeum.

Dia terus berjalan dan akhirnya sampai kembali ke daerah Pakancilan, menuju paviliun yang sarat dengan hiasan, ia lalu duduk di situ. Di sana ibunya sedang menenun. Sang ibu terkesiap dan amat girang begitu melihat anaknya pulang. Ia menghentikan pekerjaannya dan masuk ke ruang dalam, melewati berlapis-lapis tirai, dan naik ke kamar tidurnya. “Tuh, itu anakku! Sekarang telah kembali dari Timur, kembali dari timur jauh, telah kembali dari Rabut Palah. Anakku, kemari, duduklah di sini! Anakku, kemari, beristirahatlah! Aku akan mengambil sugi buah pinang.” Sang ibu menyisir rambut, berdandan, dan menyiapkan baki dengan segala perlengkapan buat mengunyah sirih. Kemudian dia menemui anaknya (Bujangga Manik) kembali.

Sewaktu ibu dan anak itu sedang bercengkerama, seorang perempuan bernama Jompong Larang, keluar dari istana tempat dia bekerja sebagai pelayan Putri Ajung Larang Sakean Kilat Bancana. Jompong Larang keluar dari keraton, menyeberangi sungai Ci-Pakancilan dan tiba di istana Pakuan. Di situ dia melihat Bujangga Manik alias Ameng Layaran yang sedang mengunyah sirih di pesanggrahan. Jompong Larang menyebutnya sebagai “rahib yang datang dari Timur”. Ia terpesona oleh ketampanannya.

Lalu, saking kagumnya pelayan itu bergegas kembali ke istana tempat dia bekerja dan memberitahukan hal itu kepada majikannya, Putri Ajung Larang. Jompong Larang memberitahukan bahwa di Pakancilan ada seorang pria yang amat tampan dan bisa menjadi “pasangan yang cocok” bagi Putri Ajung Larang. Dia pun memberi tahu bahwa nama pria itu bernama Ameng Layaran, dan dia lebih tampan daripada Banyak Catra atau Silih-Wangi, atau “keponakan Tuan Putri” sendiri. Dikatakannya pula bahwa rahib itu adalah kekasih idaman, ditambah seorang pria yang amat memahami kitab suci dan bahkan bisa berbicara dalam bahasa Jawa. Begitu mendengar hal yang diucapkan Jompong Larang, Putri Ajung Larang yang saat itu sedang menenun, seketika itu juga jatuh cinta dan penuh harap. Dia meninggalkan pekerjaannya dan beranjak ke ruang dalam.

Di situ dia (Ajung Larang) lalu sibuk menyiapkan tanda mata buat Ameng Layaran, yang terdiri dari beragam perlengkapan mengunyah sirih yang istimewa, dengan perkakas serba indah dan dipersiapkan secara sangat telaten. Sang putri menambahkan pula wewangian mewah, “semuanya wewangian dari seberang lautan”, begitu pula pakaian bagus dan sebilah keris.

Sesudah itu Putri Ajung Larang segera mengutus Jompong Larang untuk menemui sang pangeran dengan membawa tanda-mata itu. Sang putri berpesan bahwa jika tanda-mata itu diterima, sang putri sendiri akan menyusul. Pelayan itu (Jompong Larang) segera keluar dari keraton dengan membawa beragam hadiah itu. Setiba di istana, tempat dia mendapati ibu Bujangga Manik sedang duduk di atas kasur. Kepada Ibu Bujangga Manik itulah Jompong menyampaikan seluruh amanat dari majikannya, sebagaimana titah sang putri.

Sang ibu berpaling kepada anaknya. Di matanya, hadiah itu amat berharga. Dia antara lain menyebutkan bahwa sugi tembakau yang dihadiahkan itu disiapkan dengan membentuk-melipat dan menggulungnya di atas paha dan dada oleh sang putri, dan membelitnya dengan benang dari roknya, supaya dapat “mengikat jejaka, dan menggugah gairahnya”. Secara antusias sang ibu menyarankan agar anaknya menerima lamaran Putri Ajung Larang. Dia pun menambahkan bahwa jika Ameng Layaran menerima pemberian itu, “masih ada yang lebih besar lagi”.

Namun Ameng Layaran terperanjat oleh antusiasme ibunya. Baginya, apa yang diucapkan oleh ibunya itu adalah “kata-kata terlarang”, tegasnya. Ameng Layaran menolak mentah-mentah hadiah dan tawaran itu. Dia khawatir bahwa jika hadiah itu diterima dirinya bakal terkena penyakit, air mata, dan kelemahan badan. Dia ingin menerapkan segala nasihat gurunya, sebagaimana pengembaraannya ke Timur yang lalu. Karena itu dia meminta agar ibunya pergi bersama Jompong Larang untuk mengembalikan hadiah-hadiah itu kepada sang putri seraya menghibur hatinya.

Ameng Layaran alias Bujangga Manik lebih suka hidup menyendiri dan menjalankan pelajaran yang dia dapatkan dari perjalanannya ke Jawa, tempat dia sebagai rahib dan pertapa menjalankan nasihat dewaguru, pandita, dan purusa. Sedangkan saran ibunya itu dia anggap buruk, sebab malah menunjukkan jalan ke neraka. “Biarkan kesendirian menentang keadaan, aku bahkan tidak merasa terdorong, aku memilih untuk tetap sendiri. Lagi pula, aku baru saja datang dari pegunungan, baru saja tiba dari Timur, datang dari Gunung Damalung, tiba dari Gunung Pamrihan, dari wilayah pembelajaran agama, secara menyeluruh diajari, secara menyeluruh memahami hukum, dengan kuat diilhami oleh aturan-aturan, setia pada apa yang sudah dijelaskan, setelah menerima seluruh perintah. Itulah mengapa aku pergi bersama para pertapa, itulah mengapa diriku berjalan dengan orang-orang suci, mengikuti para kepala biara, guru-guru, dan orang-orang bijaksana. Seluruh teman perjalananku adalah pendeta. Kematian tidak akan menemukanku di kota ini, tentu saja hal ini adalah doa ibuku.”

Dia pun teringat pada latar belakang dirinya sebagai anak yatim, dan ibunya telah berbuat salah, karena neneknya tidak menjaga pantangan tatkala ibunya mengandung, yakni memakan kembang pisang dan ikan beunteur, termasuk ikan yang hendak bertelur, sampai-sampai dia terkena “serangan tupai”. Karena itu, timbul dorongan dalam dirinya untuk meninggalkan ibunya demi kebaikan (apa maksudnya?).

Bujangga Manik mengambil tasnya yang berisi buku besar: Siksaguru, serta tongkat rotan dan cambuknya. Kemudian dia berkata bahwa dia akan pergi ke Timur lagi, menuju ujung Timur Pulau Jawa, dengan ucapan perpisahan kepada ibunya: “Bunda, tetaplah terjaga saat ditinggal, meski Bunda menarik aku sekuat buaya, aku akan pergi ke Balumbungan, ke arah Timur Talaga Wurung, di atas puncak pulau ini, pada puncak paling Timur, mencari tanah untuk makamku, mencari lautan untuk hanyut, tempat matiku kelak, tempat membaringkan tubuhku.” Ditinggalkannya istana dan mulai mengembara, tak akan pernah kembali(?).

Bujangga Manik keluar lagi dari Pakancilan melewati Umbul Medang, Gongong, Umbul Songgol, Leuwi Nutug, Mulah Malik, dan Pasagi. Ia menyeberangi Ci-Haliwung, mendaki Sanghiang Darah hingga ke Caringin Bentik. Dan kemudian mendaki Bala Gajah dan Mayanggu, melewati Kandang Serang, Ratu Jaya, dan Kadu Kanaka. Setelah itu, ia menyeberangi Ci-Leungsi, mendaki Gunung Gajah dan Bukit Caru, dan terus berjalan menyusuri pesisir utara Pulau Jawa, dan menyeberangi sungai Ci-Pamali.

Sampailah ia memasuki wilayah Jawa Tengah, melewati berbagai gunung dan sungai. Ia pun memasuki wilayah Majapahit, tak terkecuali melewati Bubat tempat peristiwa-tragedi leluhurnya. Dia terus berjalan ke Timur hingga mencapai ujung Timur Pulau Jawa. Sesampai di Balungbungan, dia beristirahat, tinggal di sana lebih dari setahun seraya menjalankan tapa-bratanya.

Di pertapaan ada seorang perempuan pertapa (tiagi wadon) yang mendekati Bujangga Manik. Perempuan itu menganggapnya kakak, dan berkata kepadanya mengenai masalah yang dia hadapi dalam upaya menjadi pertapa. Bujangga Manik tidak hanya menanggapinya dengan mengutip ajaran yang telah dia hayati dari buku pegangannya: “Seperti api, bila berada di dekat serat kelapa, pasti akan terbakar, demikian pula dengan laki-laki dan perempuan”. Kemudian dia meninggalkan pertapaan, dan berlayar ke Bali, menumpang kapal yang hendak berangkat menuju ke pulau Bangka. Nakhodanya bernama Selabatang.

Kapal besar itu menarik hatinya, yang terbuat dari bahan-bahan istimewa, dan diperkuat dengan tidak kurang dari 25 orang pedayung. Kapal itu juga memiliki pemanah dari Cina, juru-meriam dari Bali, peniup terompet dari Melayu, pejuang dari Salembu dan serdadu dari Makassar. Ketika kapal berangkat meriam membahana dan para awak kapal memperdengarkan musik dan lagu gembira. Perjalanan ke Bali hanya memakan waktu setengah hari. Bujangga Manik memberi nakhoda kain. Kemudian dia beranjak menuju ke kota di pulau itu.

Karena keadaan di Bali ternyata tidak membuatnya nyaman, Bujangga Manik tinggal di pulau itu hanya sekitar setahun. Di pantai dia menemui nakhoda bernama Belasagara, yang hendak berlayar ke Sumatra, dan mempersilakannya menumpang ke Balungbungan. Kapal itu cukup besar, lebarnya 8 depa dan panjangnya 25 depa. Belasagara menasihati para awak kapal agar berhati-hati betul, jangan sampai membahayakan jiwa sang penumpang kehormatan. Penyeberangan itu memakan waktu seharian penuh.

Setelah hanya satu tahun atau lebih Bujangga Manik memilih kembali ke Jawa. Dalam perjalanan panjang terakhir, ia mengembara ke Jawa mencari tempat yang tepat untuk mempraktikkan kezuhudan, melewati beberapa situs keagamaan di Jawa Timur, beberapa di antaranya – seperti Dingding, kursi seorang kepala biara (déwaguru) – secara eksplisit diberi label seperti itu. Beberapa gunung penting dicatat dalam bentangan perjalanan ini, termasuk Brahma (Bromo) dan Mahameru (Semeru) di massif Tengger (masih penting dalam kehidupan ritual non-Muslim di wilayah saat ini). Dia mengunjungi tempat suci Majapahit yang terkenal di Rabut Palah (Candi Panataran), sebagai penyair ia menggambarkan Candi Panataran sebagai tempat yang “dihormati oleh orang Jawa”.

Di sini Bujangga Manik membaca beberapa teks dalam bahasa Jawa (Darmawéya, dan Pandawa Jaya, mungkinkah referensi ke kakawin Bhāratayuddha, OJv Mahābhārata?) tetapi, terganggu lagi oleh manusia yang berisik, ia akhirnya harus pergi lagi. Melanjutkan perjalanannya kembali ke arah Barat, mengembara melewati pegunungan dan desa, melewati wilayah Galuh. Akhirnya ia tiba di Gunung Papandayan “yang juga disebut Panénjoan”, di mana ia memiliki visi dunia yang disebutkan Dunia atas. Dia melihat puncak-puncak utama Jawa dan pemukimannya terikat dalam pandangannya—terbentang di hadapannya.

Seperti pemukiman peninggalan Nusa Larang yang mulia. Di arah selatan adalah wilayah Danuh, di Timur Karang Papak. Di Barat dilihatnya tanah Balawong merupakan Gunung Agung, pilarnya Pager Wesi. Lalu Gunung Patuha penopang Majapura. Gunung Pamerehan penopang Pasir Batang. Gunung Kumbang pilarnya Maruyung, ke arah Utara wilayah Losari. Gunung Ceremay pilamya Pada Beunghar, di Selatan wilayah Kuningan, ke Baratnya Walang Suji di situlah wilayah Talaga. Gunung Tampomas di wilayah Medang Kahiangan. Dan Gunung Tangkuban Parahu, pilamnya Gunung Wangi.

Lalu dilihatnya juga Gunung Marueung pilarnya Sri Manggala. Gunung Burangrang pilar dari Saung Agung. Gunung Burung Jawa pilamya Hujung Barat. Gunung Bulistir pilarnya Gunung Anten. Gunung Naragati pilarnya Batu Hiang. Gunung Barang pilamya wilayah Kurung Batu. Gunung Banasraya pilamya wilayah Sajra ke Barat Gunung Kosala. Gunung Catih pilarnya Catih Hiang. Gunung Hulu Munding pilarnya Demaraja ke Barat Gunung Parasi serta pilarnya Tegal Lubu. Lalu dilihatnya ke Timur Sedanura yang menghadap wilayah Sinday. Gunung Kembang tempat segala macam pertapa. Tak lupa ke Selatannya wilayah Maja yang merupakan wilayah Rumbia.

Bujangga Manik bahkan melirik ke arah Barat Pulau Rakata, gunung di tengah-tengah lautan. Gunung Jereding pilamnya wilayah Mirah, di Baratnya lengkong Gowong. Gunung Sudara, Gunung Guha Ba(n)tayan, Hujung Kulan. Ke arah Barat pantai Gowong. Gunung Sudara, Gunung Guha Bantayan, pilamnya Ujung Kulon di Barat bukit Cawiri. Dilihatnya juga Gunung Raksa, Gunung Sri Mahapawitra. Ke arah Barat Gunung Cawiri. Gunung Raksa, Gunung Sri Mahapawitra, Pulau Panahitan, Suka Darma, di Baratnya gunung Manik. Ke timurnya Suka Darma, ke baratnya Gunung Manik. Bahkan ia melihat dari Nusakambangan sampai kekuasaan Pariaman atau negara-negara di dunia sejauh barat Delhi dan sejauh timur Banda. Yeah panjang pisan!

Bujangga Manik kemudian meneruskan perjalanan hingga ke Gunung Sembung, kembali ke “hulu sungai Ci-Tarum”. Di situ dia beristirahat, dan beribadat. Dia pun membuat sebuah patung dan tugu yang akan menunjukkan kepada orang lain bahwa dia “telah selesai menunaikan tugasnya”. Setelah menyapu seluruh pekarangan hingga bersih dia memasuki bangunan itu dan mulai bermeditasi, merenungi hasratnya yang tertinggi, yakni mewujudkan bentuk tapa-brata tertinggi dan mencapai rasa wisesa. Setelah menilik diri sendiri Bujangga Manik mengedarkan pandang ke sekeliling hendak mencari tempat menjemput maut. Namun dia tidak bisa tinggal di tempatnya saat itu, sebab di sana terlalu banyak pengunjung dan godaan. Dia berjalan ke arah barat laut, melalui sejumlah gunung dan menyeberangi sejumlah sungai, dan akhirnya tiba di Gunung Agung, hulu Ci-Haliwung, wilayah kudus di Pakuan yang memiliki kabuyutan dan danau suci Talaga Warna.

Dia tiba di dekat Gunung Bulistir, tempat suci untuk mengenang Raja Patanjala, tapi dia harus meninggalkan tempat ini setelah tinggal di situ setahun atau lebih, mengingat banyaknya pengunjung dan godaan. Setelah mengembara melalui wilayah tersebut, melewati kembali berbagai gunung dan menyeberangi sejumlah sungai, dia tiba di Gunung Patuha, Ranca Goda yang kudus, yang dia jadikan tempat bertapa. Dia tinggal di situ selama lebih dari setahun, dan sesudah itu dia meneruskan perjalanannya ke Gunung Ratu, Karang Caengkang yang kudus. Tampaknya, itulah tempat yang dia cari: tempat kudus (lemah kabuyutan) yang dilengkapi lingga bertatahkan permata, menghadap ke arah Bahu Mitra. Dia menjadikan tempat itu sebagai pesanggrahan baru dengan tata jalan dan sejumlah besar bangunan, yang dirancang secara indah dan diberi hiasan yang kaya.

Di sana dia meluangkan waktu sembilan tahun untuk bertapa. Pada tahun kesepuluh “tugas telah terlaksana sepenuhnya”. Pada saatnya, dalam keadaan sehat walafiat, raganya terbaring. Bujangga Manik wafat tanpa rasa sakit, dan dia pun mencapai kamoksaan. Raganya memasuki jagat maut. Tibalah dia di sebentang jalan terbuka, yang terarah secara baik, dihiasi segala jenis kembang.

Di kayangan Bujangga Manik diperiksa oleh Dorakala, penjaga langit. Bujangga Manik sempat tersinggung karena pertanyaan Dorakala, tapi pada akhirnya Bujangga Manik diperlakukan seperti dewa, sukma yang suci. Sebagaimana kutipan, “Dengan segala hormat, jiwa yang suci. Aku tidak akan mendebat, karena wujudmu tidaklah kabur. Tubuhmu bersih dan bercahaya, terlihat seperti dewa, seperti intan, seperti permata. Tubuhmu lebih wangi dari candu, lebih berarti dari kayu cendana, lebih manis dari kulit kayu masuk. Benar-benar wujud seorang yang benar, yang menunjukkan makhluk surga. Dengan segala hormat, jiwa yang suci, yang terhormat Bujangga Manik, pergilah seperti yang kau mau, kamu boleh pergi ke surga.”

Dengan demikian dia diizinkan beranjak menuju kasorgaan. Dorakala menunjukkan jalannya dan memberinya petunjuk terperinci perihal arah yang mesti dituju dan cara mencapainya. Sebagaimana kutipan, “Setelah meninggalkan tempat itu, pergilah mendaki, menanjak, menuju taman yang bening, beralaskan permata. Pancuran dari perunggu bercahaya, dengan kolam dari perak, berakhir pada sebuah cerat, tempat suci dilapisi emas, dengan gayung dari bejana perak. Mandi dan membersihkan diri, yang mandi membersihkan keringat. Setelah kau selesai mandi, jangan berkelana terlalu jauh, kau di dalam taman bercahaya itu. Ada sebuah tempat indah yang dituju: pergilah menuju bangunan yang dekat dengan jalan, terbuat dari besi hitam, dipadukan dengan besi magnet, dipasak besi yang tahan lama, tiang gading ukiran, disangga oleh gong Jawa, bertatahkan kaca Cina, dipadu dengan batu kresna berkelap-kelip oleh batu rubi, bertakhtakan emas, dengan batu mirah dan permata di atasnya, bertatahkan mutiara, berpadu dengan permata dan batu rubi, batu mirah, batu-batu berharga dan intan, semuanya serba indah.”

Pada akhirnya, Bujangga Manik diangkat dengan kereta putih yang sarat dengan hiasan, menuju surgawi yang dia masuki, sebagaimana dalam uraian sajaknya di atas, teramat indah tak tertandingi di banding rumit-risaunya kehidupan di dunia ini.

Hoaiii tunduh! Ketika menyusuri cerita sajaknya itu, akan ada banyak sekali pertanyaan yang menyelimuti kita tentunya, menyebabkan muatan nilai cerita Bujangga Manik dapat dikaji dalam beberapa perspektif-pandangan. Maka di sini, saya kerucutkan menjadi begini: apa dan bagimana muatan makna yang dapat kita petik dari serpihan jejak perjalanan sajak Bujangga Manik itu? Dalam hal ini, saya akan fokuskan pada kebudayaan sunda. Sisanya biarlah pembaca buat sendiri sesuai keinginannya, agar tercipta reaksi menjadi catatan bersama, sekaligus menjadi kritik-saran atas tulisan ini.

Spiritual: Perjalanan Sajak

Pada perjalanan Bujangga Manik di atas, sedikit tersirat bahwa alasan ia melakukan perjalanan ke Rabut Palah (Candi Panataran di Jawa Timur) dan menyatakan dengan pasti bahwa ia juga mampir ke Damalung (Gunung Merbabu di Jawa Tengah) guna belajar pada kedua tempat tersebut untuk memperluas cakrawala ilmu-pengetahuannya. Seperti yang disebutkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, baik dengan belajar pada para dewaguru, pandita dan purusa maupun menyelami jendela-dunia lewat buku-buku, sebagaimana disebutkan Siksaguru, Darmawéya, dan Pandawa Jaya, serta melaksanakan tapabrata sebagai bentuk peribadatan yang dipilihnya.

Artinya sangat memungkinkan, penulis Bujangga Manik merupakan orang yang amat sangat paham akan nilai hidup manusia sunda khususnya pada masa itu (seorang trah Kerajaan Pajajaran kah penulisnya?). Dan melalui Bujangga Manik pulalah, pengarangnya sekaligus menaburkan makna pembelajaran serta meninggalkan jejak pengetahuannya tentang nama-nama tempat di Pulau Jawa (khususnya situasi cerita tentang Kerajaan Sunda – atau Pakuan Pajajaran di Pakancilan, Bogor hari ini), agar dapat dipelajari muatan maknanya oleh anak-cucunya di masa mendatang. Walaupun tidak ada informasi konkret yang diberikan tentang hasil pengembaraan di-akhirnya-itu mengapa berakhir dalam kematian yang begitu spiritual-ajaib-memukau.

Dalam catatan ini, pertama-tama saya akan memadukan cerita Bujangga Manik dengan nilai pembelajaran naskah kuna Sanghiyang Siksakanda Ng Karesian (saya membaca terjemahan Atja dan Saleh, 1981). Sebab, cerita sajak dalam Bujangga Manik sangat terikat bahkan sejalan dengan apa yang terdapat dalam Sanghiyang Siksakanda Ng Karesian (nama lain dari bagian peraturan / ilmu tentang kesejahteraan), salah-satunya berbunyi: “Ini wuku lima pada mahapendeta: Ilmu bahasa terasa dalam bertutur, tapa terasa dalam berkelana, duduk terasa dalam keteguhan, kenyataan terasa dalam kesaksian (apa yang dilihat), kelepasan (jiwa) terasa (bila mampu membagi) bukan (diberi): memberi ingat (akan kebenaran) tanpa batas. Sekian wuku lima pada mahapendata.” Dari kutipan tersebut, dan ketika kita sambungkan-kait-adukan dengan cerita Bujangga Manik di atas, kita akan mendapat jawaban mengapa Bujangga Manik memilih jalan spiritual, berkelana sampai ke ujung Pulau Jawa.

Atau, jika kita perluas lagi, Bujangga Manik menekankan, agama apa-pun yang kita pegang-percayai, persoalan ilmu bahasa terasa dalam bertutur, tapa terasa dalam berkelana, duduk terasa dalam keteguhan, kenyataan terasa dalam kesaksian (apa yang dilihat), kelepasan (jiwa) terasa (bila mampu membagi) bukan (diberi): memberi ingat (akan kebenaran) tanpa batas merupakan nilai pembelajaran agama apapun untuk mengenal dan mencoba mendekati Tuhannya: Allah SWT, Sanghyang Widi, Yahweh, Namavali, dan sebagainya, baik melalui laku-hidup, laku-sembahyang, atau laku ilmu-pengetahuan, sama-sama tertuju kepada kebaikannya sendiri-sendiri sesuai ajaran yang dipegang-percaya.

Bisa kita curigai pula, Bujangga Manik dalam prosesi keilmu-pengetahuannya, ketika melakukan pengembaraannya itu, sangat menekankan kepada ilmu bahasa salah-satunya, agar tapanya terasa berkelana, ketika istirahat dalam perjalanannya seperti duduk berpusat pada keheningan, memberikan kesaksian apa yang dilihat-dirasa, melepas jiwa dengan kebaikan agar bisa mendekati Tuhannya, lalu menuliskan semua ceritanya sebagai pengingat anak-cucunya bahwa, kebenaran tanpa batas hanya ada di tangan Tuhan (kita masing-masing) itu sendiri.

Tak hanya itu, dalam Sanghiyang Siksakanda Ng Karesian, Bujangga Manik dalam jejak pengembaraannya bisa kita curigai sudah mempelajari metode kerangka yang, begini: “bila kita menonton wayang, mendengarkan juru pantun, menemukan pelajaran dari ceritanya, termasuk guru-panggung (belajar dari panggung) namanya. Bila kita menemukan pelajaran yang baik dari bacaan, termasuk guru tangtu (belajar dari buku) namanya. Bila melihat hasil bangunan: ukir-ukiran, pahatan, papadungan (papasan kayu), lukisan: segan bertanya kepada pembuatnya, namun dapat memahami dengan kemampuan pikiran sendiri sabagai hasil mengamati pekerjaan orang lain, termasuk guru wrati (belajar dari perbuatan orang lain).”

Modal kutipan di ataslah yang memungkinkan Bujangga Manik lebih suka hidup menyendiri dan menjalankan pelajaran yang dia dapatkan dari perjalanannya ke Jawa, tempat dia sebagai rahib dan pertapa menjalankan nasihat dewaguru, pandita dan purusa. Walaupun ia menyadari bahwa prosesi mendapatkan ilmu-pengetahuan itu bisa didapat juga ketika “mendapat pengetahuan dari anak disebut guru-rare: mendapat pengetahuan dari kakek disebut guru-kaki: mendapat pengetahuan dari kakak disebut guru-kakang: mendapat pengetahuan dari paman tua disebut guru-ua: mendapat pengetahuan di perjalanan, di kampung tempat menginap, di perhentian, di tempat tinggal, disebut guru hawan (belajar dari perjalanan): mendapat pengetahuan dari Ibu dan Bapak disebut guru-ke-mulan. Lebih-lebih bila berguru kepada mahapandeta, termasuk guru utama, termasuk guru-mulya, termasuk guru promana, termasuk guru-kaupadesaan (belajar syarat dan sari’at), ya yang disebut catur utama (empat keutamaan).”

Sedangkan yang dipilih Bujangga Manik ialah puncaknya, berguru kepada mahapandeta, termasuk guru utama, termasuk guru-mulya, termasuk guru promana, termasuk guru-kaupadesaan (belajar syarat dan sari’at), ya yang disebut catur utama (empat keutamaan), dan-lalu menghasilkan pandangan yang sejalan dengan Sanghyang Siksakanda Ng Karesian dalam kutipan berikut: “oleh karena itu bila selesai mengerjakan suatu tugas atau perbuatan, semua hendaknya diperiksa, yang buruk dan yang baik, yang jelek dan yang bagus. Demikianlah bila ada orang yang memuji kita, haruslah merasa segan, maka sadarlah, ganti kembalikan kepada yang memuji, karena kita tidak mementingkan pujian orang lain. Bila kita ingin (senang) dipuji, ibarat galah panjang disambung batang, karena senang dengan pujian. Lalu dijadikan takabur, karena merasa diri berkecukupan di rumah, cukup makan dan minum, cukup kesenangan dan kenikmatan serta perkakas, lalu dijadikan andalan: yang demikian itu ibarat galah panjang, ibarat padi hampa namanya.”

Hal tersebut juga yang menjadikan cerita Bujangga Manik sangat logis menolak lamaran dari sang putri Ajung Larang, sebagaimana ibunya kekeh agar Bujangga Manik mau menerimanya. Sebab, Bujangga Manik dengan pembekalan ilmu-pengetahuannya, khususnya di bidang spiritual-agama, sangat mengkhawatirkan akan ketakaburannya jika ia lebih senang memilih kenikmatan dunia. Seperti dalam ceritanya: “Biarkan kesendirian menentang keadaan, aku bahkan tidak merasa terdorong, aku memilih untuk tetap sendiri. Lagi pula, aku baru saja datang dari pegunungan, baru saja tiba dari timur, datang dari Gunung Damalung, tiba dari Gunung Pamrihan, dari wilayah pembelajaran agama, secara menyeluruh diajari, secara menyeluruh memahami hukum, dengan kuat diilhami oleh aturan-aturan, setia pada apa yang sudah dijelaskan, setelah menerima seluruh perintah. Itulah mengapa aku pergi bersama para pertapa, itulah mengapa diriku berjalan dengan orang-orang suci, mengikuti para kepala biara, guru-guru, dan orang-orang bijaksana.”

Dengan demikian, walaupun pada akhirnya, pengembaraan Bujangga Manik yang sejauh sampai Bali itu, tidak ditemukannya tempat yang tepat sekaligus ternyaman untuk tapa dalam terbaringnya raga, terkuburnya hidup-peristiwa, dan melepas jiwanya menuju surgawi, selain tanah Sunda itu sendiri, tanah kelahirannya sendiri: lebih-lebih sejauh apapun manusia mengembara, akhirnya kedamaian di-dapat di hati sendiri, di dalam diri sendiri juga. Dan yang menarik, jejak perjalanan Bujangga Manik, dewasa ini masih bisa kenali melalui kebiasaan orang Kanekes (Baduy). Sebab, jika berbicara manusia-sunda, tentulah Kanekes (dicurigai) salah-satu kelompok yang merupakan jejak-peninggalan Kerajaan Pakuan Pajajaran (yang masih bertahan dari gelombang zaman, benarkah?) erat hubungannya dengan Bujangga Manik salah-seorang pangeran dari kerajaan tersebut.

Serpihan Makna: Manusia Sunda

Tentu, Kanekes tidak seperti Bogor, yang tergerus-tenggelam oleh gelombang zaman melalui masa kolonialisme: walaupun jika kita lihat kenyataannya, Ibu-Kota kerajaan Pakuan Pajajaran-lah yang berlokasi di Bogor. Hal ini menarik untuk ditelusuri, mengapa orang Kanekes ajek dengan ajaran leluhurnya? Benarkah ia merupakan masyarakat Pakuan Pajajaran di masa silam yang selamat dari kehancuran Pajajaran oleh Kesultanan Banten dan selamat dari gelombang zaman kolonialisme?

Orang Kanekes (Edi S. Ekadjati, dalam Buku Kebudayaan Sunda I) terisolir selama berabad-abad hingga sekarang, sikap hidup mereka selalu menolak masuknya kebudayaan luar dan mempertahankan cara hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhur mereka, maka kebudayaan orang Kanékés sangat sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan luar. Padahal selama itu kebudayaan orang Sunda lainnya sangat banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan luar yang datang memasuki masyarakat Sunda (dan itu terjadi pada Bogor). Bahkan kebudayaan orang Sunda lainnya itu mengalami terjangan-gelombang dari hampir semua kebudayaan luar yang memasuki tanah sunda (Indonesia umumnya). Ditambah lagi dengan mendapat pengaruh dari kebuayaan tetangga, terutama kebudayaan Jawa dan kebudayaan Melayu, serta akhir-akhir ini mendapat pengaruh besar dari kebudayaan nasional.

Sehubungan dengan hal itulah, jika dibandingkan dengan masyarakat Sunda lainnya, masyarakat Kanekes masih banyak menyimpan unsur, pola, dan sistem masyarakat dan kebudayaan Sunda lama. Dengan kata lain, masyarakat Kanekes masih lebih mencerminkan tipe masyarakat dan kebudayaan Sunda lama dibandingkan dengan kelompok masyarakat Sunda lainnya. Hal ini tentu guna meninjau muatan cerita Bujangga Manik itu kiranya dapat kita lihat sedikit dari kehidupan orang-orang Kanekes.

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa orang Kanekes itu pada mulanya merupakan kelompok masyarakat pelarian dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Ketika ibu kota kerajaan, yaitu Pakuan Pajajaran, diserbu oleh pasukan gabungan muslim dari Banten, Cirebon dan Demak, sebagian pembesar dan penduduknya berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan. Kemudian mereka melarikan diri ke daerah Pegunungan Kendeng yang berhutan lebat untuk bersembunyi. Selanjutnya, mereka menjadikan tempat persembunyian itu sebagai tempat permukiman baru yang kini dikenal Desa Kanekes.

Kedua, berdasarkan tradisi lisan orang Kanekes dan data kepurbakalaan yang ada di wilayah Banten misalnya, dapat diambil kesimpulan bahwa orang Kanekes itu berasal dari kelompok masyarakat pengungsi yang terdesak oleh gerakan perluasan wilayah kekuasaan dan pengislaman dari Kesultanan Banten. Kelompok masyarakat pengungsi itu menganut agama Hindu dan semula menetap di sekitar Gunung Pulosari (peninggalan Prabu Raga-Mulya), berhasil ditundukkan oleh Sultan Banten beserta pasukannya. Sebagian dari masyarakat Hindu itu berkenan masuk agama Islam, sebagian lagi melarikan diri ke arah selatan. Kaum pengungsi itu membuka permukiman baru di tempat per-sembunyian mereka dan jadilah daerah permukiman Kanekes.

Dengan demikian, dapatlah kemungkinan baru yang akan membuka cakrawala kita, antara dua pendapat itu ada persamaan: yaitu keduanya mengutarakan bahwa orang Kanekes itu berasal dari kelompok masyarakat (Pakuan Pajajaran?) pengungsi yang terdesak oleh gerakan perluasan wilayah kekuasaan dan gerakan pengislaman dari Kesultanan Banten. Hanya bedanya, pendapat pertama mengatakan bahwa pengungsi itu datang dari arah timur, yaitu dari ibu kota Pakuan Pajajaran di sekitar Kota Bogor sekarang. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa kaum pengungsi itu datang dari arah utara, yaitu dari daerah pertapaan Hindu di sekitar Gunung Pulosari. Namun kiranya itu tetap sama, pelarian itu sama-sama dari masa Kerajaan pakuan Pajajaran yang bertempat di Bogor dan di Pulosari bekas hunian Raja Raga-Mulya atau Surya-Kencana.

Sejalan dengan itu, perbedaan pendapat malahan berdasarkan pengakuan orang Kanekes sendiri, ialah sejak semula leluhur mereka hidup di daerah yang mereka duduki sekarang, yaitu Desa Kanekes. Leluhur mereka tidak berasal dari-mana-mana dan bukan pula berasal sebagai para pengungsi. Dengan nada kesal ada orang Kanekes sering menyatakan bahwa sejak zaman Adam pun leluhur mereka telah bermukim di daerah Kanekes, jika mereka dihadapkan pada pertanyaan yang mengaitkan asal-usul mereka dengan kaum pelarian dari Pakuan Pajajaran.

Ada kemungkinan yang jauh lebih menarik dari semua itu, jika dilihat dari konteks kronologi waktunya (antara pendirian mandala Kanekes dan jatuhnya ibu kota Kerajaan Sunda). Kiranya (mungkin?) mustahil generasi pertama orang Kanekes berasal dari orang pelarian, baik pelarian dari ibukota Pakuan Pajajaran maupun pelarian dari Banten Utara, karena alasan anakronistis. Lagi pula, kaum pelarian tidak akan memiliki karakter dan sikap hidup seperti dimiliki oleh orang Kanekes (uraian tentang hal ini diperluas di paragraf selanjutnya). Dengan bahasa lain, orang-orang pelarian dari Pajajaran karena terdesak oleh gerakan perluasan wilayah kekuasaan dan pengislaman yang memasuki daerah Kanekes untuk bersembunyi dan minta perlindungan kepada penduduk mandala Kanekes itu sendiri. Sebagai tempat persembunyian, memang daerah mandala Kanekes cukup strategis, karena lokasinya jauh dari pusat kekuasaan Banten, daerahnya berhutan lebat dan bergunung-gunung, dan kedudukan mandala yang dihormati oleh masyarakat Sunda.

Sebab lain, dari sudut pandangan Kesultanan Banten, mandala Kanekes pun tidak membahayakan kekuasaan mereka karena tidak memiliki kekuatan politik dan senjata. Banten lebih memusatkan perhatian ke arah Sumatera Selatan dan kegiatan pelayaran serta perniagaan daripada ke arah pedalaman dan kegiatan pertanian. Itulah sebabnya, berdirinya pusat kekuasaan baru di daerah pedalaman, seperti di Sumedanglarang dibiarkan saja. Hanya untuk mengawasi daerah Kanekes, pihak Banten mengirim sejumlah muslim dan ditempatkan di Kampung Cicakal Girang, termasuk Desa Kanekes. Lebih jauh lagi, sudah mulai banyak penelitian bahwa orang Kanekes disambungkan dengan masyarakat Austronesia, lebih jauh dari masa Kerajaan Tarumanagara, yang entah apakah memang begitu kenyataan sumber sejarahnya.

Itulah mengapa alasan orang Kanekes akan menyangkal keras jika dikatakan leluhur mereka berasal dari kaum pelarian Pajajaran. Namun, secara samar-samar dan tak sadar kepada orang yang dianggap telah mempunyai hubungan akrab dan erat sekali, mereka suka mengakui akan adanya sejumlah pelarian dari Pajajaran yang masuk dan bersembunyi di daerah mereka, kemudian orang pelarian itu berintegrasi dengan masyarakat setempat (sebagaimana uraian Danasasmita & Anis Djatisunda, dalam buku Kebudayaan Sunda I). Dapat dipahami alasannya, apabila orang Kanekes bersikap merahasiakan masalah ini, dapat dicurigai dan sangat mungkin guna mereka dapat mempertahankan wilayahnya dari gelombang zaman (tidak seperti Bogor dan Kota sunda lainnya yang dengan jelas sangat rentan dan sudah terkontaminasi kebudayaan lain).

Yapsss! Kembali ke cerita Bujangga Manik, hubungan erat dan kesamaannya dengan orang Kanekes, atau kita bisa melihat Bujangga Manik di dalam diri orang Kanekes salah-satu contohnya dewasa ini, bahkan hingga generasi sekarang orang Kanekes mengetahui dan menyadari benar akan tugas hidup mereka sebagai warga mandala. Sikap, omongan, perilaku, dan kegiatan mereka sehari-hari ditujukan dalam rangka menunaikan tugas hidup yang diemban mereka. Tugas hidup mereka enam macam yang dirumuskan secara puitis sehingga mereka hapal di luar kepala.

Keenam tugas hidup mereka itu ialah, pertama, ngareksakeun Sasaka Pusaka Buana (memelihara tempat pemuja- an di Sasaka Pusaka Buana). Kedua, ngareksakeun Sasaka Domas (memelihara tempat pemujaan di Sasaka Domas). Ketiga, ngasuh ratu ngajayak ménak (mengasuh penguasa dan mengemong para pembesar negara). Keempat, ngabaratapakeun nusa telu puluh telu, bangawan sawidak lima, pancer salawé nagara (mempertapakan nusa 33, sungai 65, dan pusat 25 negara). Kelima, kalanjakan kapundayan (berburu dan menangkap ikan untuk keperluan upacara Kawalu). Dan keenam, ngukus ngawalu muja ngalaksa (membakar dupa sewaktu memuja, melaksanakan upacara Kawalu, dan upacara membuat laksa).

Dengan demikian, seluruh tugas hidup tersebut berkaitan erat dengan proses daur hidup orang Kanekes setiap tahun. Sasaka Pusaka Buana adalah tempat yang dianggap paling suci di daerah Kanekes. Tempat ini yang dinamai pula Pada Ageung dan Arca Domas dipandang sebagai titik awal terbentuknya dunia. Di sinilah diturunkannya tujuh orang batara. Letaknya di Bukit Pamuntuan, daerah hulu Sungai Ciujung pada ujung barat Pegunungan Kendeng. Lokasi tempat ini sangat dirahasiakan, hanya Puun Cikeusik dan beberapa orang kepercayaannya saja yang mengetahui persis lokasi itu.

Namun persoalan hubungan yang erat dengan kehidupan orang Kanekes mestilah kita curigai, ketika cerita sajak Bujangga Manik sejalan melakukan pencariannya sampai, “tempat yang dia cari: tempat kudus (lemah kabuyutan) yang dilengkapi lingga bertatahkan permata, menghadap ke arah Bahu Mitra. Dia menjadikan tempat itu sebagai pesanggrahan baru dengan tata jalan dan sejumlah besar bangunan, yang dirancang secara indah dan diberi hiasan yang kaya. Di sana dia meluangkan waktu sembilan tahun untuk bertapa. Pada tahun kesepuluh “tugas telah terlaksana sepenuhnya. Pada saatnya, dalam keadaan sehat walafiat, raganya terbaring. Bujangga Manik wafat tanpa rasa sakit, dan dia pun mencapai kamoksaan. Raganya memasuki jagat maut. Tibalah dia di sebentang jalan terbuka, yang terarah secara baik, dihiasi segala jenis kembang.”

Walaupun yang dimaksud Bujangga Manik dalam ceritanya bukan tempat yang berada di Kanekes, namun kesamaannya dapat kita dapati, ialah Sasaka Pusaka Buana tempat yang dianggap paling suci di daerah Kanekes. Tempat ini yang dinamai Pada Ageung dan Arca Domas dipandang sebagai titik awal terbentuknya dunia dan diturunkannya tujuh orang Batara. Sangat jelas, sama-sama menempatkan titik pusat suci, tempat para dewa, dan tempat model tapa-kemoksaan.

Dengan bahasa lain, makna dari cerita sajak Bujangga Manik selain dapat diambil sisi baik perjalanan spiritual dan kehidupannya, wujud cerita Bujangga Manik dapat ditelusuri dan lihat jelas dewasa ini masih tersisa pada kehidupan masyarakat Kanekes melalui ketaatan hidupnya terhadap adat leluhur, dan mereka masih mempertahankan keharmonisan kosmos (alam). Dan-lalu mereka masih mempraktekkan adat lama dalam kehidupannya: berperan sebagai fungsi kejiwaan serta keragaan hidup di dunia.

Tabe-pun. Setelah mencoba memahami dunia spiritual dalam serpihan jejak perjalanan sajak Bujangga Manik, sedikit-banyaknya akan membuka cakrawala kita, mau apa dan bagaimanapun pegangan agama yang kita percayai, semuanya tentu mengajarkan nilai-nilai makna yang baik, sebagaimana cerita Bujangga Manik ini: mengajarkan gambaran, bahwa semua agama mengajarkan konsep transendensi, bahwa ada sesuatu di luar dunia fisik yang lebih tinggi atau sakral. Ini bisa berupa Tuhan, Dewa, atau entitas spiritual lainnya yang dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan kekuatan alam semesta. Lalu, hadirlah olahan kerangka kerja moral yang memandu perilaku manusia. Prinsip-prinsip etika dan moralitas yang diajarkan dalam agama selalu mencakup kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan menghindari perbuatan dosa.

Perbedaan itu hanya terjadi dalam kerangka praktik-praktik ibadah dan ritualnya saja, seperti tata-cara berdoa, meditasi, pemujaan, dan upacara keagamaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan hal yang sakral, kepada Tuhan itu sendiri: ada juga melalui pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, tujuan, dan eksistensi manusia, atau lewat pengembangan diri dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Ini sering melibatkan studi kitab suci, meditasi, dan refleksi. Sejalan dengan itu, semuanya pasti memiliki keyakinan tentang kehidupan setelah kematian: termasuk reinkarnasi, surga dan neraka, atau penyatuan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta dari Jagat Semesta, Yang Maha Segalanya.

Sapun! Nanti kita lanjutkan lagi, ya.***

–

bahan bacaan:

Kebudayaan Sunda I: Suatu Pendekatan Sejarah. 2009. Pustaka Jaya: Jakarta

Kebudayaan Sunda II: Suatu Pendekatan Sejarah. 2009. Pustaka Jaya: Jakarta

Babad (Karya Sastra Sejarah) Sebagai Obyek Studi Lapangan Sastra, Sejarah, dan Antropologi. 1978. Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran Bandung

Perjalanan Bujangga Manik Menyusuri Tanah Jawa: Data Topografis dari Sumber Sunda Kuno. 1984. KITLV dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Sanghiyang Siksakanda Ng Karesian. 1981. Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat

Tiga Pesona Sunda Kuna. 2009. Pustaka Jaya: Jakarta

2 Responses