Thou Art Weighed in the Balances, and Art Found Wanting (1788)

Jika kamu berjalan di pasar tradisional Ciawi, atau duduk ngopi di trotoar Sempur, sesekali akan terdengar percakapan dalam bahasa Sunda. Tapi di sekolah-sekolah, kafe-kafe modern, dan lingkungan perumahan urban di Bogor, bahasa yang dominan justru Bahasa Indonesia dengan aksen Jaksel, bahkan logat Betawi. Dan ini bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, bahasa Sunda dialek Bogor mulai memudar, tak lagi dominan di ruang publik maupun rumah tangga. Pertanyaannya: siapa yang masih bicara dalam dialek ini?

Vitalitas dan Pergeseran Dialek Sunda Bogor

Dialek Sunda di Bogor sebenarnya memiliki kekhasan tersendiri. Ia berbeda dari dialek Priangan yang lebih halus dan baku. Dialek Bogor cenderung lebih lugas, sedikit lebih “kasar” dalam persepsi umum, dan punya kosakata lokal yang unik. Misalnya, kata “gogog” untuk menggonggong, atau “modol” yang artinya buang air besar—semua terasa lebih membumi, lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Namun, justru karena dianggap kasar atau kurang modern, banyak penutur muda enggan menggunakannya. Mereka lebih memilih logat Jakarta atau Bahasa Indonesia netral, yang dinilai lebih “aman” secara sosial.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori language shift atau pergeseran bahasa. Menurut Joshua Fishman (1991), pergeseran terjadi ketika generasi muda tidak lagi mewarisi bahasa ibu karena merasa bahasa lain lebih menguntungkan secara ekonomi dan sosial. Di Bogor, tekanan ini nyata. Banyak orang tua memilih berbicara kepada anaknya dalam Bahasa Indonesia sejak kecil, khawatir anaknya “nggak nyambung” di sekolah atau dalam lingkungan yang multietnis. Akibatnya, bahasa Sunda lokal hanya bertahan di antara generasi yang lebih tua, atau mereka yang hidup di pedesaan pinggiran.

Tapi pergeseran ini bukan berarti hilangnya bahasa sepenuhnya. Anak muda Bogor justru menciptakan campuran unik: Bahasa Indonesia gaul dengan sisipan logat Betawi, sedikit Sunda, dan ekspresi digital. Contohnya seperti, “Aing males ngoding, bro, banyak bug pisan!” Di sini, terlihat jelas proses code mixing—pencampuran kode bahasa yang terjadi dalam satu kalimat. Dalam teori sosiolinguistik, ini adalah bentuk adaptasi linguistik terhadap identitas sosial dan kultural yang sedang berubah.

Erosi Bahasa Lokal

Selain itu, ada peran besar media dalam pembentukan bahasa anak muda. Serial YouTube, TikTok, hingga Instagram dipenuhi gaya bahasa Jaksel, logat Betawi, atau Indonesia urban. Bahasa Sunda dialek Bogor nyaris tidak terlihat dalam ruang-ruang ini. Kalaupun ada, biasanya dalam bentuk parodi atau konten lucu, bukan sebagai bahasa komunikasi serius. Ini memperkuat stigma bahwa bahasa daerah hanya layak ditertawakan, bukan digunakan secara fungsional.

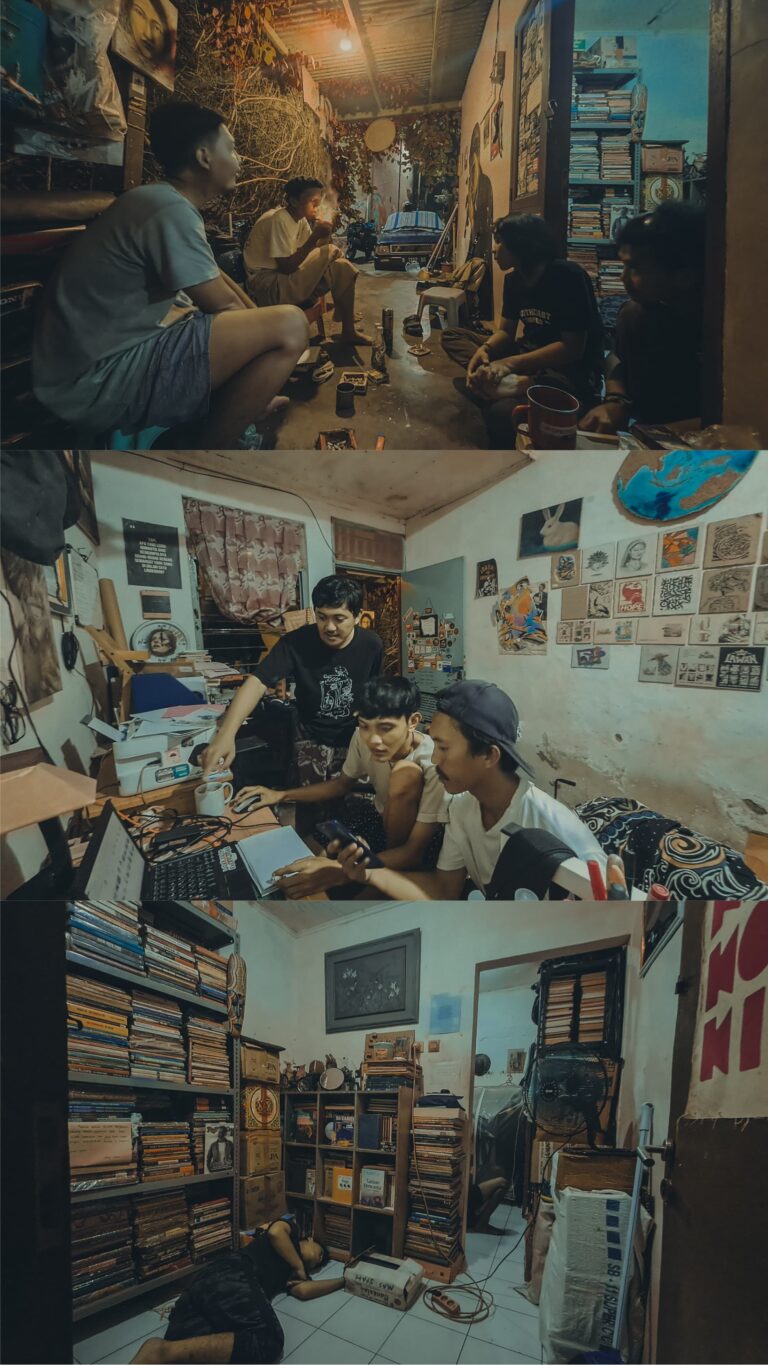

Namun, harapan belum sepenuhnya hilang. Ada komunitas-komunitas kecil yang mulai mendorong kebangkitan bahasa Sunda lokal, termasuk di Bogor. Beberapa sekolah mulai mengadakan lomba dongeng dalam bahasa Sunda, komunitas literasi menciptakan buku cerita anak dengan dialek lokal, dan konten kreator muda perlahan memperkenalkan kembali kosakata Sunda melalui konten edukatif yang ringan. Ini semua bagian dari proses language maintenance, yakni upaya menjaga eksistensi bahasa dengan membawanya ke ruang yang relevan dan menarik.

Jika tren ini tidak dibarengi dengan kesadaran kolektif, maka hipotesisnya jelas: dialek Sunda di Bogor akan mengalami functional reduction—hanya digunakan dalam konteks tertentu yang bersifat simbolik, bukan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Lama-kelamaan, generasi muda tidak lagi mengenal makna kata “pangsi” (baju-celana tradisional), atau “bubulak” (berangkat ke ladang). Padahal, kosakata seperti itu menyimpan nilai budaya dan sejarah yang tak tergantikan.

Perlu ada intervensi yang lebih sistematis: kurikulum lokal yang lebih inklusif terhadap dialek; ruang publik yang mengizinkan ekspresi bahasa daerah tanpa rasa malu; hingga media lokal yang memberi tempat untuk bahasa ibu tampil dalam wajah modern. Karena bahasa bukan hanya alat komunikasi. Ia adalah cara berpikir, cara merasakan, dan cara mengingat.

Hari ini, mungkin sudah jarang terdengar anak muda Bogor berkata, “Kamana wae, atuh?”. Tapi jika kita masih peduli, bukan tidak mungkin suara itu akan terdengar lagi—di kelas, di warung kopi, atau di TikTok—dengan bangga dan tanpa canggung.

Masa Depan Dialek Sunda Bogor

Dalam konteks kontak bahasa, interaksi antara penutur Sunda lokal dan penutur dari luar daerah (terutama dari Jakarta dan sekitarnya) telah memunculkan semacam “koineisasi” atau pembentukan bentuk bahasa baru hasil percampuran. Di ruang-ruang publik seperti terminal, pasar modern, dan pusat pendidikan, dapat diamati bahwa struktur kalimat mengalami simplifikasi, sementara kosakata mulai menunjukkan pengaruh kuat dari bahasa Indonesia urban dan bahkan bahasa Inggris. Fenomena ini menandakan adanya kompromi linguistik, yakni penyesuaian sistem bahasa oleh dua kelompok agar tetap bisa berkomunikasi tanpa mengalami hambatan sosial yang berarti.

Teknologi digital juga menjadi aktor penting dalam perubahan dan pergeseran dialek lokal. Aplikasi percakapan seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram tidak hanya mengubah cara orang berkomunikasi, tetapi juga struktur kebahasaan yang digunakan. Bahasa yang dipilih di platform digital umumnya cenderung mengikuti norma urban yang lebih diterima secara luas. Meskipun terdapat beberapa konten kreator asal Bogor yang berusaha menyisipkan unsur dialek Sunda Bogor dalam video atau caption mereka, namun keterbatasan audiens yang mampu memahami konteks lokal menyebabkan mereka beralih ke bahasa campuran yang lebih mainstream.

Di sektor pendidikan, penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar semakin terpinggirkan. Bahkan dalam pelajaran muatan lokal sekalipun, pengajaran bahasa Sunda cenderung memakai dialek standar (Priangan) yang dianggap lebih ‘resmi’ dan baku). Hal ini menimbulkan jarak antara bahasa yang diajarkan dan bahasa yang digunakan di rumah atau komunitas. Anak-anak pun mengalami kebingungan linguistik: mereka diajari satu bentuk bahasa, sementara yang mereka dengar di sekitar adalah bentuk lain yang tidak diakui dalam buku ajar. Ketimpangan ini mempercepat proses alienasi terhadap bahasa ibu sendiri.

Namun, potensi revitalisasi masih terbuka. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan berbasis komunitas—yakni menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pelestarian bahasa. Program seperti “Bulan Basa Sunda” atau festival lokal yang menghadirkan lomba dongeng, pidato, dan drama dalam dialek Sunda Bogor bisa menjadi sarana membangkitkan kembali kebanggaan lokal. Pendekatan ini bukan hanya tentang mempertahankan bentuk bahasa, tetapi juga menghidupkan kembali ekosistem sosial yang mendukung eksistensinya.

Dari perspektif linguistik terapan, perlu kiranya dilakukan pemetaan geolinguistik terhadap vitalitas dialek Sunda di berbagai kecamatan di Kota Bogor. Pemetaan ini dapat mengidentifikasi zona yang masih aktif secara linguistik dan zona yang telah mengalami pelunturan. Hasilnya bisa dijadikan dasar kebijakan pemerintah daerah untuk menyusun strategi pelestarian, misalnya dengan menetapkan kawasan tertentu sebagai “zona bahasa lokal” dengan insentif pelestarian budaya.

Dengan demikian, pelestarian dialek Sunda di Kota Bogor tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik, peran teknologi, dan rekonstruksi identitas generasi muda. Dialek bukan sekadar alat komunikasi, melainkan penanda warisan budaya yang hidup. Maka pertanyaannya bukan hanya “siapa yang masih bicara?”, tetapi juga “apa yang kita lakukan agar tetap ada yang berbicara?”***