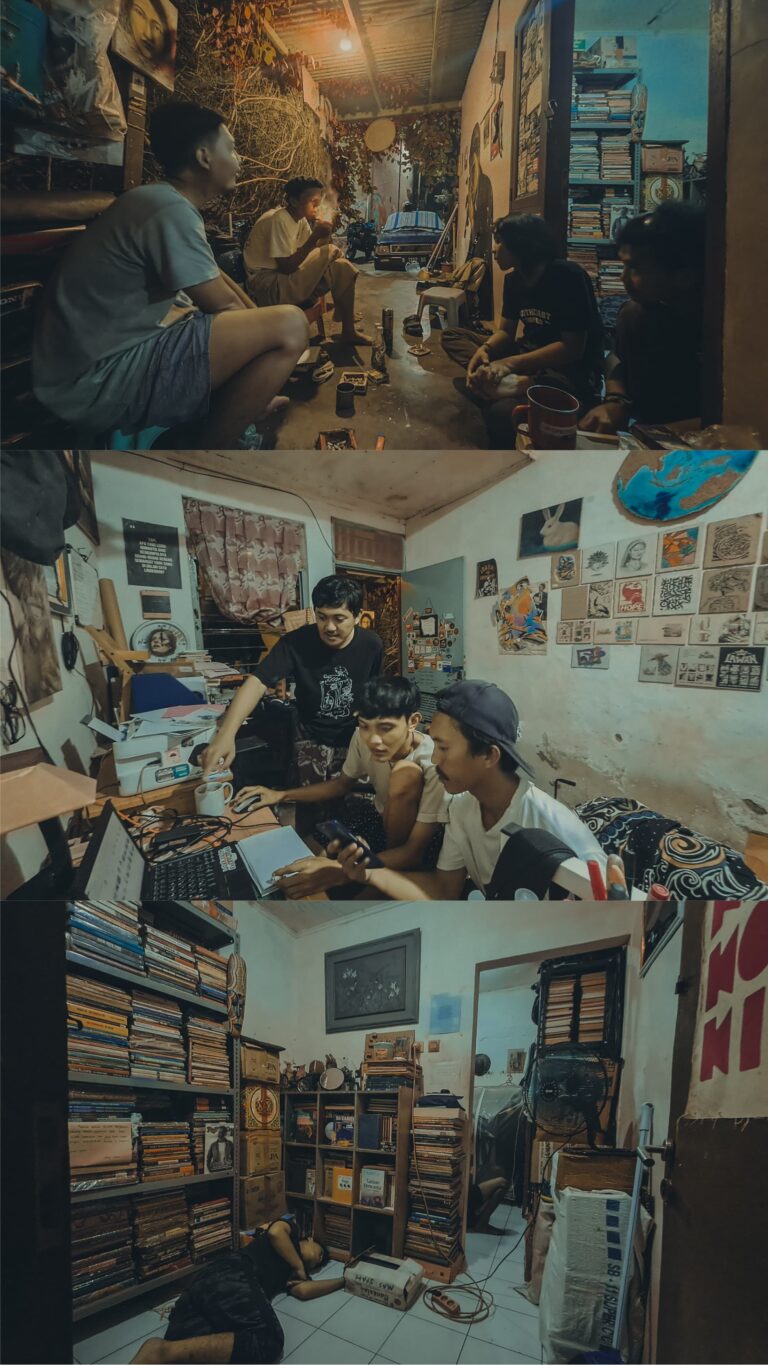

dok. uclehazelnut

Stasiun Bogor lebih dari sekadar titik pemberhentian kereta. Sebagai salah satu simpul transportasi utama di Jabodetabek dan menjadi pusat mobilitas bagi jutaan orang, Ia menyimpan kisah panjang dari masa kolonial hingga zaman sekarang yang terus berkembang. Namun, stasiun modern yang menyajikan kenyamanan seperti kita kenal sekarang, ternyata tidak menjamin keinklusifitasan. Di sana bersarang penggusuran dan komodifikasi ruang yang semakin timpang. Di sana selalu ada perebutan ruang, antara yang publik dan kapital.

Stasiun Bogor Dari Masa Ke Masa

Stasiun Bogor pertama kali dibangun pada 1881 oleh perusahaan kereta api kolonial Belanda, Staats Spoorwegen (SS), sebagai bagian dari jalur kereta Jakarta-Bandung. Pada awalnya, stasiun ini dikenal dengan nama Buitenzorg, yang berarti “tanpa kekhawatiran”. Dulunya, stasiun ini dirancang untuk melayani mobilitas elite kolonial, serta mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman Jawa Barat.

Namun, jauh sebelum menjadi stasiun seperti sekarang, Stasiun Bogor hanyalah terminal pemberhentian terakhir untuk jalur kereta api Jakarta menuju Bogor. Akan tetapi, sejak 1872, di bawah pengelolaan Nederlandsh-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), sebuah perusahaan swasta Belanda, stasiun ini mulai beroperasi dan terbuka untuk umum pada 31 Januari 1873.

Karena perannya strategis dan dianggap berhasil, pembangunan jalur ini berlanjut hingga ke Sukabumi, Cianjur, bahkan sampai Bandung. Salah satu pencapaian besar terjadi pada tahun 1930, ketika jalur ini dielektrifikasi, menjadikannya salah satu jalur kereta listrik pertama di Asia Tenggara.

Elektrifikasi ini pun bukan hanya sekadar sebuah inovasi teknis, tetapi juga simbol modernisasi yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, meskipun begitu maju, perubahan ini tetap menandai bagaimana transportasi publik ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kalangan tertentu—sebuah pola yang tetap terlihat hingga kini.

Pasca kemerdekaan, Stasiun Bogor mengalami perubahan fungsi yang lebih inklusif. Jika sebelumnya hanya melayani golongan tertentu, pasca dinasionalisasi, stasiun ini menjadi sarana transportasi massal bagi semua lapisan masyarakat. Momen penting lainnya terjadi pada 1976, saat pemerintah Indonesia mengganti lokomotif Belanda dengan rangkaian kereta dari Jepang, untuk meningkatkan efisiensi transportasi publik.

Komodifikasi dalam Renovasi Ruang Publik

Namun, pergeseran fungsi stasiun, yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: PM. 26/PW.007/MKP/2007 tertanggal 26 Maret 2007 ini, seiring waktu tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan operasional, melainkan juga memunculkan isu komodifikasi ruang sosial yang semakin kompleks. Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang sejak awal tahun 2000-an, desain stasiun diperluas untuk mengakomodasi lebih banyak jalur kereta. Serta menyediakan fasilitas modern, seperti sistem tiket elektronik dan area komersial.

Renovasi besar terakhir terjadi pada 2021, yang menampilkan arsitektur modern dengan tetap mempertahankan elemen historisnya. Peron yang lebih luas, ruang tunggu yang lebih nyaman, dan pembukaan kembali pintu utama stasiun yang berada di dekat Alun-alun Kota Bogor, serta sirkulasi keluar masuk penumpang yang lebih teratur, semua diimplementasikan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas publik.

Namun, modernisasi ini juga berdampak pada komodifikasi ruang publik itu sendiri. Stasiun bukan lagi sekadar tempat transit. Tetapi juga pusat komersial di mana kepentingan korporasi semakin menguat. Banyak pedagang kecil yang sebelumnya berjualan di sekitar area stasiun kini tergusur. Tergantikan oleh minimarket waralaba dan jaringan usaha besar.

Penggusuran pedagang kecil yang sering kali terjadi di sekitar stasiun, menunjukkan bagaimana privatisasi dan kepentingan korporasi menggeser ruang sosial untuk kepentingan kapital. Modernisasi ini, meskipun membawa keuntungan dari sisi efisiensi dan estetika, sering kali menciptakan disparitas yang semakin lebar.

Kepadatan Sekrup Kapital

Henri Lefebvre dalam karya monumentalnya tentang produksi ruang dalam The Production of Space (1974), menjelaskan bahwa ruang publik sering kali dikapitalisasi dan digeser untuk melayani pasar, bukan masyarakat. Perebutan ruang dalam lingkup stasiun pun menunjukkan bagaimana modernisasi cenderung mempersempit ruang partisipasi ekonomi bagi kelas bawah, sementara keuntungan lebih besar mengalir kepada pemodal besar.

Selain itu, Stasiun Bogor, yang pada triwulan ketiga tahun 2024 mencatat jumlah penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 3.469.878 orang yang berangkat dan 3.482.209 orang yang datang, menjadi contoh nyata dari meningkatnya urbanisasi dan mobilitas di kawasan Jabodetabek. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di antara stasiun-stasiun lain di Jabodetabek itu sendiri.

Untuk penumpang keseluruhan yang ada di Jabodetabek sendiri, tertanggal 30 September 2024, jumlah penumpang KRL Jabodetabek mencapai 241.791.750 orang, dengan pembagian di hari kerja mencapai 973.280 orang per-hari dan di hari libur rata-rata mencapai 726.340 orang per-hari.

Tren tersebut menunjukkan bagaimana urbanisasi dan kebutuhan mobilitas terus meningkat, dari tahun ke tahun. Kepadatan ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga konsekuensi dari kapitalisme perkotaan. Peningkatan kapasitas transportasi, yang terus berlanjut pun bukan untuk kepentingan sosial, melainkan untuk memastikan aliran tenaga kerja tetap lancar dalam roda produksi neoliberal.

David Harvey dalam The Right to the City (2008), menekankan bahwa kota yang didominasi oleh kepentingan modal akan menghasilkan ruang-ruang yang eksklusif dan tidak berkeadilan. Stasiun Bogor, dalam konteks ini, menjadi contoh nyata bagaimana ruang ini berubah menjadi komoditas. Ruang publik yang dahulu lebih terbuka kini telah dipersempit oleh geliat kapitalisme. Hal ini tentu berimplikasi pada pelecutan unsur inklusivitas yang menjadi dasar kota berkeadilan.

Kepadatan yang terus meningkat, terutama di jam sibuk itu pun, dengan sendirinya mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap mobilitas yang sering kali mempersulit kelompok-kelompok marginal. Pekerja harian dan pelajar yang mengandalkan transportasi publik, seringkali harus menghadapi kenyataan panjangnya antrian dan ketidaknyamanan, yang memperburuk ketimpangan sosial di ruang publik. Dan dari semua itu, mereka tetap menjalaninya dengan tanpa banyak pilihan.

Modernisasi Seharusnya Memastikan Tidak Ada Orang yang Tertinggal

Modernisasi memang membawa kemajuan yang tak bisa dipungkiri. Akan tetapi, modernisasi yang berfokus pada aspek fisik sering kali mengabaikan dimensi sosial dan budaya dari perubahan tersebut. Meskipun Stasiun Bogor kini telah menjadi simpul transportasi modern yang efisien, kemajuan tersebut datang dengan harga yang tinggi. Terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh proyek-proyek privatisasi.

Kebijakan yang seharusnya inklusif seringkali mengorbankan mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan ekonomi untuk bertahan. Di bulan Februari, misalnya, saat volume penumpang meningkat tajam, terutama setelah liburan panjang, Stasiun Bogor benar-benar jadi barometer bagaimana kota ini berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan transportasi massal yang kian kompleks.

Sayangnya, perencanaan yang lebih baik untuk mengurangi antrian panjang dan kepadatan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum juga terselesaikan oleh pihak terkait dan juga pemerintah setempat. Dan dalam hal ini, rasanya penting untuk mendekati modernisasi dengan lebih holistik. Selain mengadopsi teknologi dan desain terbaru, harus ada perhatian serius terhadap kebutuhan sosial dan inklusivitas dalam perencanaan transportasi masa depan.

Pemerintah dan pihak terkait perlu mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, seperti menyediakan ruang alternatif bagi pedagang kecil yang tergusur, atau memastikan bahwa renovasi dan privatisasi stasiun tidak mengorbankan mereka yang bergantung pada ruang publik, khususnya pada anker atau anak kereta yang mana adalah pengguna transportasi harian, untuk berangkat kerja atau kuliah ke arah Jakarta. Dengan pendekatan ini, kebanalitasan modernisasi barangkali bisa didudukkan untuk benar-benar menjadi alat untuk menciptakan ruang yang lebih berkeadilan, bagi semua lapisan masyarakat.