Kami tiba ketika bulan menggantung tepat di tengah malam. Angin dingin dari arah gunung menyelinap lewat celah-jaket, menjadi teman perjalanan kami yang menerjang puncak pass, lalu terus ke terminal pendakian. Karena ini pertama kami datang, maka sel-sel komunikasi kami aktifkan, koordinat dibagikan, dan tak lama yang menjemput pun datang. Maka kami bertujuh pun kemudian dibawa ke rumah salah satu warga yang letaknya tak jauh dari basecamp pendaki.

Kami bertujuh dibawa ke rumah Kang Dadan, tak jauh dari basecamp pendaki. Di sana, beberapa kenalan sudah lebih dulu datang. Kami bersalaman. Menanyakan kabar. Sadar kami kedinginan, teh hangat pun langsung diedarkan, dengan diberi daun mint yang baru dipetik dari kebun depan. Dicuci sedikit, lalu dicemplungkan ke dalam gelas teh panas yang mengepul. Rasanya segar, seperti pagi hari yang kepagian datang.

Karena kami datang tengah malam, tak banyak suara yang kami bisa saling tukarkan. Hanya gumaman dari tab yang memutar musik pelan dan bisik-bisik kecil di sudut-sudut ruang. Di lantai yang hanya beralaskan karpet tipis dengan beberapa kasur gulung, Kang Cece mulai bercerita. Suaranya tenang. Tidak tergesa.

“Besok kalian saya ajak ke lahan. Lewat jalur pipa yang mau dibangun.” Ucapnya meyakinkan.

Kami mengangguk. Belum tahu ke mana cerita ini akan membawa kami. Tapi rasa-rasanya kami telah diantar masuk ke sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kunjungan.

Malam pun berlalu pelan. Beberapa mengeluarkan sarung-sleeping bag dan memasang badan mencoba tidur dalam udara yang dinginnya seperti menyimpan pesan. Dan dari kesederhanaan tempat tidur dan malam yang sepi inilah cerita tentang tanah, air, dan keseimbangan hidup mulai membentuk dirinya perlahan-lahan.

Dan cerita pun dimulai!

Pagi harinya, kami beranjak langsung ke Kampung Tumaritis—Desa Sindang Jaya, tempat yang mana sudah dihapuskan dari peta udara dan peta wilayah. Di sini kami berkunjung ke salah satu warga yang dikenal banyak menyimpan kisah. Di ruang tamunya, kami disuguhkan cerita tentang asal mula Gunung Gede. Ia menyebutnya sebagai “huluwotan tanah Sunda”—kepala dari segala daratan Sunda dari semua gunung yang ada di Jawa Barat serta segala kerajaan dan candi-candinya diarahkan menghadap ke Gunung Gede sebagai gunung penyeimbang.

“Orang tua kami menyebut Gunung Gede sebagai titik tengah,” katanya. “Kalau dunia ini alas tikar, maka Gede itu pas di tengah. Ia menahan lipatan angin, menimbang hujan, mengatur panas.”

Kami pikir itu puisi. Tapi dari nada bicaranya, ini jelas kepercayaan. Ini kosmologi. Ini mitologi yang menjelma metodologi hidup.

Tak heran jika di Sunda Kuna, gunung bukan hanya geografis. Ia spiritual. Dalam cerita-cerita lama yang tak tercetak, hanya dituturkan dari lisan ke lisan, Gunung Gede menjadi tempat para resi bertapa. Dan konon, di Suryakencana, ada istana gaib yang dihuni oleh pangeran dari dunia Niskala. Bunga edelweiss tumbuh tak bisa sembarangan dipetik. Bila salah laku, kabut akan turun membawa orang ke jalan yang salah.

Di kisah lain, ada juga tokoh bernama Bujangga Manik—sang resi Pakuan Pajajaran yang pengembara dari abad ke-15—menyebut Bukit Ageung—yang dipercaya merujuk pada Gunung Gede-Pangrango—sebagai hulu wano, ujung tanah suci. Dalam perjalanan batinnya mengelilingi dunia Sunda bahkan ke pulau Bali, ketika ia sampai di puncak dan melihat gunung Gede-Pangrango ini, ia berhenti. Ia menemukan bahwa gunung ini bukan sekadar panorama. Ia titik spiritualitas. Ia batas. Sambungan antara manusia dan kesunyian alam. Tempat doa dan akar kehidupan bertautan.

Kami lalu diajak lebih naik ke lokasi yang akan dilintasi proyek geothermal. Melewati batang kol, pohon kopi, dan akar-akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Di sanalah jalur pipa akan dibangun, menghubungkan titik pengeboran ke gardu pembangkit. Dan di sini jugalah batas tanah garapan para warga dan tanah milik Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP) berbatasan. Dari sanalah juga kami mengerti, bahwa yang terancam bukan hanya tanah, tapi ruang hidup bergenerasi-generasi yang akan datang.

“Kalau alat berat masuk sini, tanah geser. Air dari sini ngalir ke dua sungai. Kalau rusak, sawah di bawah kekeringan.” Kata Kang Cece, sembari menunjuk ke batas-batas yang rencananya akan dipatok.

Tak ada yang perlu dijelaskan panjang. Kami melihat sendiri bagaimana jalur air mengalir dari sela-sela akar, masuk ke parit kecil, lalu turun ke bawah. Semua tertata seperti tubuh yang sehat. Dan jika nanti satu titik terganggu, keseimbangan pun akan punya celah. Di sanalah kerusakan dan ketidakstabilan akan menjadi beban bencana dan masalah.

Mata Air Mata.

Gunung Gede-Pangrango adalah titik sumber air dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar: Cisadane, Ciliwung, Citarum, dan Cimandiri. Kawasan ini menyimpan lebih dari 94 titik mata air, dengan debit 191 juta liter per detik. Air ini tidak hanya untuk warga Cianjur, tapi juga untuk Bogor, Sukabumi, bahkan hingga Jakarta-Banten. Dari satu tubuh, lahir empat nadi. Dalam kosmologi Sunda, itu disebut catur sumber amerta—empat jalan kehidupan. Di sinilah hulu dari sungai-sungai besar mengairi ladang dan kota. Menghidupi kebutuhan warga.

Dalam pantun-pantun lisan masyarakat Bogor dan Cianjur yang tak tercatat dalam buku pelajaran, gunung bukan sekadar bentang alam. Ia adalah tempat karuhun dan para hyang. Tempat leluhur bersemayam. Salah satu pantun yang kerap dituturkan menyimpan pesan itu dengan gamblang:

“Gunung gede tong disinggung,

gunung tempat nyimpen sumpah,

lamun dipacak-pacak,

moal aya deui nu nyumponan kahirupan”

Pantun ini bukan sekadar nasihat. Ia peringatan. Bahwa Gunung Gede dalam setiap jengkalnya menyimpan sumpah dan janji lama. Dari sanalah muncul relasi yang lebih konkret: hubungan dengan gunung tidak dibangun dari keyakinan kosong. Dan dalam bahasa keseharian mereka, entah melalui larangan pamalian, atau pantangan. Bahkan upacara yang dilakukan, itu menjadi cara untuk mengingat bahwa tanah dan air punya batas.

Dan ketika batas itu dilanggar. Ketika ia dipacak-pacak tanpa hormat, maka kehidupan tak akan lagi punya penyangga. Maka tak akan ada lagi yang nyumponan kahirupan. Sebab, gunung, dalam kosmologi ini, bukan sekadar gundukan tanah tinggi yang menjulang di kejauhan. Ia adalah titian. Penghubung antara yang kasat dan yang gaib. Antara manusia dan yang lebih dulu ada. Maka merusak gunung bukan hanya soal merusak lanskap. Ia adalah pengkhianatan terhadap warisan batin.

Itulah sebabnya, di tempat-tempat seperti ini, penolakan terhadap proyek eksplorasi geothermal tak bisa dibaca sebagai resistensi terhadap sains. Bukan pula karena ketakutan pada kemajuan. Penolakan itu lahir dari pengetahuan yang lebih dalam dan tak tercatat dalam dokumen resmi negara. Sebab pengetahuan ini tersimpan dalam ingatan, garis silsilah, dan sistem nilai. Bagi mereka, gunung bukanlah sekadar batu. Bukan sekadar tanah. Bukan sekadar magma. Bukan sekadar titik panas yang bisa ditambang. Gunung adalah pusat dunia.

Tak semua yang hijau itu bersih.

Seperti kata JATAM, proyek geothermal di banyak tempat telah menimbulkan bencana ekologis: di Mandailing Natal terjadi pencemaran lumpur panas . Di Dieng gas H₂S membuat warga mual dan gagal panen. Di Salak pun nasibnya demikian. Geothermal memang “energi terbarukan”, tapi proses mengebor hingga ke dapur magma bumi bukan tanpa risiko.

Geologi Gunung Gede adalah geologi yang rumit dan purba. Ia terbentuk dari erupsi ribuan tahun lalu, menyimpan energi dan tekanan di bawah kulitnya. Lapisan tanahnya tidak padat, tubuhnya mudah tergelincir bila diganggu. Setiap pengeboran bukan sekadar lubang—itu adalah pemantik. Tanpa kehati-hatian dan pengetahuan yang menyatu dengan ekosistem, segala yang diam bisa pecah.

Pun Gunung Gede, yang secara ekologis dan spiritual sudah penuh, pengeboran bukan hanya mengganggu tanah. tetapi juga memukul jantung kosmologis masyarakat. Dan ini bukan metafora. Ini kenyataan sehari-hari warga.

Bahkan jika proyek itu mengklaim hanya mengambil 5,46 hektar untuk eksplorasi, warga tahu gunung tidak bisa dicuil-cuil seenaknya. Memotong sedikit saja sistemnya, bisa merusak keseluruhan relasi ekologis yang telah ratusan tahun dijaga dengan laku dan doa. Tak heran warga ketika menolak, bukan karena takut. Mereka menolak karena mengerti, karena punya dasar, dan tentu karena punya ilmu-pengetahuan akan sebab-akibat.

Mengerti artinya menjaga.

Tak ada kalkulasi teknokratis yang bisa mengukur jumlah keyakinan. Tak ada software simulasi yang mampu memprediksi retaknya hubungan antara manusia dan tanah, saat keduanya dipaksa berpisah oleh tambang panas.

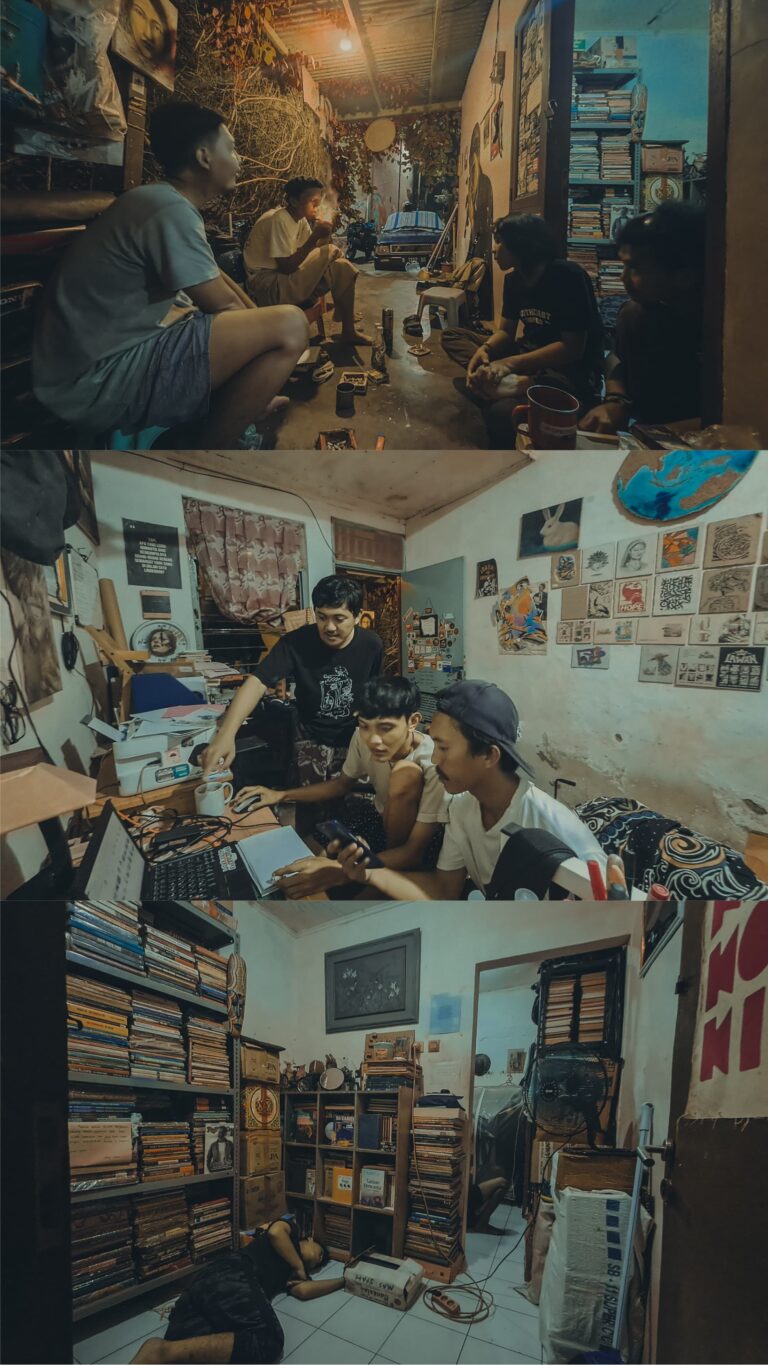

Dan ketika suara warga dianggap angin lalu, mereka tak melawan dengan teriakan. Mereka mengumpulkan diri. Duduk musyawarah dari rumah ke rumah warga. Membagi gorengan, air teh dan berbagi rokok dengan merek-merek yang tak terkenal. Dua hari sebelum aksi, warga Sukatani, Cipendawa, dan Sindang Jaya berkumpul dalam lingkaran kecil yang perlahan melebar. Suasananya seperti biasa, sampai tiba saat seorang kawan dari LBH Bandung membuka diskusi soal hak dan warisan. Kata-kata yang awalnya hanya tinggal di buku hukum, mulai mengendap di dada-dada yang setiap hari mencangkul.

“Alam ini bukan warisan,” ujar salah satu dari mereka, “ia titipan.”

Kata-kata itu mengguncang lebih dalam daripada plakat protes. Karena warisan, dalam budaya apapun, bisa dihabiskan. Bisa dijual. Bisa dijadikan jaminan. Tapi titipan adalah amanah. Ia memuat beban. Ia menuntut pertanggungjawaban. Dan bukan hanya kepada anak-cucu yang belum lahir, tapi kepada sesama makhluk yang hari ini masih bernapas.

Di situlah pergeseran logika itu terjadi. Alam bukan lagi dipahami sebagai milik yang boleh dirundingkan kepemilikannya. Ia menjadi ruang etik. Sebuah entitas dengan derajat moral. Dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, naskah panduan hidup masyarakat Sunda abad ke-15, atau 1518 M, tertulis dan menjelaskan bahwa manusia harus menjaga enam asal unsur sebagai amanah. Dalam naskah ini, tertulis panca byapara—tanah, air, cahaya, angin, angkasa—dilambangkan sebagai bagian tubuh manusia: tanah sebagai kulit, air sebagai darah dan ludah, angin sebagai tulang, dan akasa sebagai kepala.

Bagi masyarakat Gunung Gede, air bukan sekadar cairan, ia adalah darah bumi yang menghidupi sawah dan kehidupan. Menjaga mata air berarti menjaga seluruh tubuh alamiah tempat hidup mereka. Pandangan ini sejalan dengan perspektif ecocentrism yang dipopulerkan oleh Arne Naess. Bahwa nilai lingkungan tidak berasal dari seberapa banyak manfaatnya bagi manusia, tetapi dari keberadaannya itu sendiri. Ada karena harus ada. Hidup karena memang bagian dari kehidupan.

Begitulah warga Gunung Gede mulai memahami posisi mereka bukan sebagai pemilik tanah, tapi bagian dari tanah itu sendiri. Mereka tak sedang melawan proyek. Mereka sedang menjaga harmoni yang dibentuk lebih dulu dari republik ini.

Bruno Latour, dalam Politics of Nature (2004), menyebut bahwa manusia modern telah keliru memisahkan antara alam dan politik. Bahwa seolah-olah keputusan teknis atas proyek geothermal hanyalah soal energi dan emisi, padahal di dalamnya mengalir etika, relasi, sejarah, dan rasa takut. Ketika warga menolak pengeboran, mereka sedang bicara tentang kehilangan. Dan bukan hanya sekadar kehilangan debit air, tapi juga rasa aman, rasa utuh, dan rasa dimiliki oleh tanah yang selama ini mereka jaga.

Apa yang mereka lakukan tidak bisa diukur dengan indeks kebahagiaan pembangunan. Ia tak tercantum dalam laporan keuangan PT Daya Mas Geopatra Pangrango. Tapi ia nyata, seperti suara mata air yang terus mengalir meskipun tak dicatat dalam peraturan menteri.

Menjaga gunung hari ini, bagi mereka, adalah membayar hutang pada tanah. Dan menjawab amanah dari mereka yang belum lahir. Anak-anak yang belum tahu cara membedakan hujan dari racun. Yang belum bisa berkata-kata, tapi kelak akan mempertanyakan: “Kenapa gunung ini tak bisa lagi disapa?”

Karena kadang, tanggung jawab bukan dimulai dari hak. Tapi dari kesadaran bahwa hidup ini dipinjam. Dan semua yang dipinjam, harus dikembalikan dalam keadaan baik. Bahkan harus dengan lebih baik.

Catatan Penulis:

Tulisan ini adalah bagian dari catatan lapangan dan obrolan panjang bersama warga Gunung Gede–Pangrango pada Juli 2025. Mitologi, narasi rakyat, dan kitab-kitab kuna disebut sebagaimana warga mengingat dan memaknainya sebagai pedoman hidupnya.