Gezicht op een weg naar de vallei van Salak op Java Weg van buitenzorg naar de vallei van de Salak (1869)

Di banyak tempat, kebun hanya dilihat sebagai tempat menanam. Sebuah ruang praktis untuk memenuhi kebutuhan pangan, sekadar halaman belakang yang dihuni sayuran atau pohon buah seadanya. Tapi di mata leluhur kita, kebun bukan hanya ruang produksi ia adalah ruang pengetahuan. Bahkan lebih dari itu: ia adalah ruang hidup yang menyimpan filsafat, adat, strategi bertahan, dan sikap terhadap dunia.

Dari Taman Kolonial ke Ruang Ingatan dan Perlawanan Ekologis. Kota Bogor menyimpan kebun yang diam-diam membentuk sejarah. Ia bukan sekadar taman indah atau ruang rekreasi. Kebun-kebun di Bogor terutama Kebun Raya Bogor adalah saksi hidup dari bagaimana kekuasaan, ilmu pengetahuan, kolonialisme, dan benih perlawanan bertumbuh bersama. Di sanalah tanaman menjadi politik, botani menjadi ideologi, dan tanah menjadi ajang kontrol serta resistensi.

Dan hari ini, saat dunia sibuk bicara tentang krisis pangan, perubahan iklim, hingga kehancuran ekologi, kebun dalam bentuk aslinya muncul kembali sebagai jawaban. Bukan sebagai “teknologi baru”, tetapi sebagai ingatan lama yang coba kita gali kembali.

Kebun Raya Bogor: Lahirnya Sebuah Kekuasaan Botani

Dibangun pada tahun 1817, Kebun Raya Bogor tidak lahir dalam kevakuman. Ia lahir dari dorongan kolonial Belanda untuk menguasai pengetahuan atas alam tropis, demi kepentingan dagang dan perluasan imperium. Di bawah kepemimpinan Caspar Georg Carl Reinwardt, kebun ini dijadikan laboratorium hidup, bukan hanya untuk mengoleksi tumbuhan, tetapi juga sebagai pusat riset agrikultur, farmasi, dan sistem klasifikasi tanaman.

Namun, di balik narasi “ilmiah” itu, tersembunyi agenda besar: Kebun tidak lagi netral ia menjadi alat kontrol atas alam dan manusia.mengubah lanskap nusantara menjadi mesin produksi kolonial.

-Tumbuhan seperti kina, kopi, karet, dan teh mulai dipelajari secara sistematis di sini.

-Tanaman asli Nusantara diseleksi, dibudidayakan, dan dipatenkan—seringkali tanpa seizin masyarakat adat pemilik pengetahuan awalnya.

-Tanah di sekitar Bogor dijadikan ladang eksperimen pertanian, mendisrupsi sistem tanam tradisional masyarakat.

Pada masa Hindia Belanda, kebun-kebun penelitian berkembang di sekitar Bogor. Selain Kebun Raya, muncul Balai Penelitian Tanaman, Herbarium Bogoriense, hingga Pusat Penelitian Hortikultura. Semua dibentuk dengan semangat teknokratik dan kolonial: menundukkan alam demi efisiensi produksi.

Kebun-kebun ini menjadi tempat mengembangkan varietas unggul berbasis komoditas ekspor, menghapus dan menggantikan tanaman pangan lokal yang dianggap “tidak produktif”, menyebarkan benih-benih baru yang hanya bisa tumbuh dengan pupuk dan sistem tertentu—yang dikontrol oleh negara atau korporasi.

Kebun—yang dahulu adalah ruang kemandirian dan lokalitas—disulap menjadi bagian dari rantai industri global.

Pengetahuan Leluhur yang Diabaikan

Pengetahuan botani Nusantara tidak dimulai dari abad ke-19. Jauh sebelum Belanda datang, masyarakat Sunda, Betawi, hingga komunitas adat sekitar Gunung Salak dan Gede Pangrango telah mengembangkan sistem agroforestri, pemupukan alami, rotasi tanam, dan pengobatan herbal yang diwariskan turun-temurun.

Namun, kebun ilmiah versi kolonial tidak mengakui itu. Mereka menggantikan kearifan lokal dengan metode laboratorium, menggusur cerita rakyat dengan sistem klasifikasi Latin, dan menyingkirkan dukun tanaman dengan gelar “ilmuwan tropis.”

Inilah bentuk kolonialisme pengetahuan—yang terjadi lewat taman dan kebun. Leluhur kita tidak menyusun kurikulum, tapi mereka menanamnya. Mereka tidak menulis buku, tapi mereka menata tanaman dalam pola yang mengandung logika, urutan, dan makna.

Di kebun pekarangan, misalnya, kita bisa menemukan sistem tumpangsari:

-Tanaman akar di bawah (singkong, kunyit, jahe),

-Sayur semusim di tengah (kangkung, bayam, cabai),

-Pohon buah di atas (pisang, pepaya, mangga).

Itu bukan kebetulan. Itu strategi. Sebuah bentuk pengelolaan ruang vertikal yang intuitif, efisien, dan berkelanjutan. Tak ada yang dibuang, tak ada yang mendominasi, semua hidup berdampingan. Dalam logika kebun, ada yang tumbuh cepat dan ada yang tumbuh lambat, ada yang bisa dimakan hari ini dan ada yang harus ditunggu berbulan-bulan. Semua itu mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan penghargaan terhadap waktu—sesuatu hilang dalam pengetahuan kebun ilmiah versi kolonial.

Kebun Sebagai Arsip Hidup

Kita terbiasa menyimpan sejarah dalam rak buku. Tapi dalam banyak komunitas adat dan kampung, sejarah disimpan dalam kebun. Ia tidak tumbuh dalam kehampaan, kebun tumbuh dalam konteks: siapa yang menanam, untuk siapa, kapan, dan kenapa. Semua itu menyimpan makna dan sejarah yang lebih dalam dari sekadar “hasil panen.”

Di Sulawesi, orang tua menanam pohon sukun atau kelapa sebagai penanda kelahiran cucunya.

-Di Jawa, banyak keluarga menjaga pohon warisan sebagai penanda silsilah.

-Di Papua, masyarakat adat menyebut jenis hutan dan tumbuhan berdasarkan marga atau leluhur yang dulu membuka wilayah itu.

Dalam sejarah Kebun di Bogor yang dikontrol dalam versi kolonialisme, kebun telah melahirkan perlawanan. Kebun bukan hanya tumbuhan. Ia menyimpan arsip keluarga, peta relasi sosial, bahkan sistem hukum adat dan masyarakat di pinggiran Bogor tetap mempertahankan:

-Kebun pekarangan dengan tanaman obat dan pangan lokal.

-Sistem tanam yang berbasis musim dan perhitungan alam.

-Narasi spiritual tentang hubungan manusia dengan pohon, sungai, dan tanah.Kebun bukan hanya tumbuhan. Ia menyimpan arsip keluarga, peta relasi sosial, bahkan sistem hukum adat.

Di masa Orde Baru, saat intensifikasi pertanian gencar didorong lewat program seperti Green Revolution, banyak petani di Bogor memilih tetap menggunakan benih lokal dan pupuk organik. Mereka mungkin tidak disebut “pahlawan lingkungan”, tapi mereka adalah penjaga warisan kebun yang merdeka

Kehilangan yang Diam-Diam Tapi Menghancurkan

Kebun bukan hanya tempat menanam sayur. Ia menjadi simbol resistensi terhadap system produksi massal yang merusak. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan:

Antara pengetahuan leluhur dan teknologi regeneratif. Antara keheningan tanah dan suara anak muda yang mulai bertanya:”Tanah ini milik siapa? Pengetahuan ini milik siapa?”

Namun ketika kebun ditinggalkan, kita bukan hanya kehilangan sayur atau buah. Kita kehilangan pengetahuan hidup yang tak bisa digantikan oleh mesin atau sistem digital. Kita kehilangan cara membaca arah angin untuk memprediksi hujan. Kita kehilangan kemampuan membedakan tanah subur dari tanah lelah hanya lewat bau dan warna.

Kita kehilangan bahasa tumbuhan: bagaimana daun jambu memberi tanda ketika tanah kekeringan, atau bagaimana suara kodok berubah saat musim bergeser. Kita kehilangan sesuatu yang tak bisa dicetak ulang: ingatan yang hidup dalam praktik, bukan teori.

Dan yang lebih menyakitkan: kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang kehilangan.

Kebun Bukan Sekadar Taman, Tapi Teks Historis

Sejarah kebun di Bogor adalah sejarah yang revolusioner. Ia menyimpan jejak kolonialisme, perampasan, resistensi, dan transformasi. Setiap tanaman di dalamnya bisa dibaca seperti teks: Siapa yang menanamnya, untuk siapa, dalam konteks apa, dan dengan konsekuensi apa.

Leluhur kita tidak pernah melihat tanah sebagai benda mati. Tanah adalah ibu. Air adalah saudara. Angin adalah pertanda. Maka saat mereka menggarap kebun, mereka tidak hanya memikirkan hasil, tapi mempertimbangkan keseimbangan.

Ada larangan menebang pohon tertentu. Ada waktu tertentu untuk menanam atau memanen. Ada bagian hutan atau kebun yang dibiarkan ngaso—beristirahat tanpa diganggu. Semua ini bukan takhayul. Ini adalah bentuk etika ekologis.

Bandingkan dengan hari ini: tanah digarap dengan pupuk kimia, pestisida, dan logika pasar. Tumbuh cepat, panen banyak, harga naik. Tapi tanah rusak. Benih pun bukan lagi milik petani, tapi milik korporasi. Pengetahuan leluhur digantikan oleh standar industri.

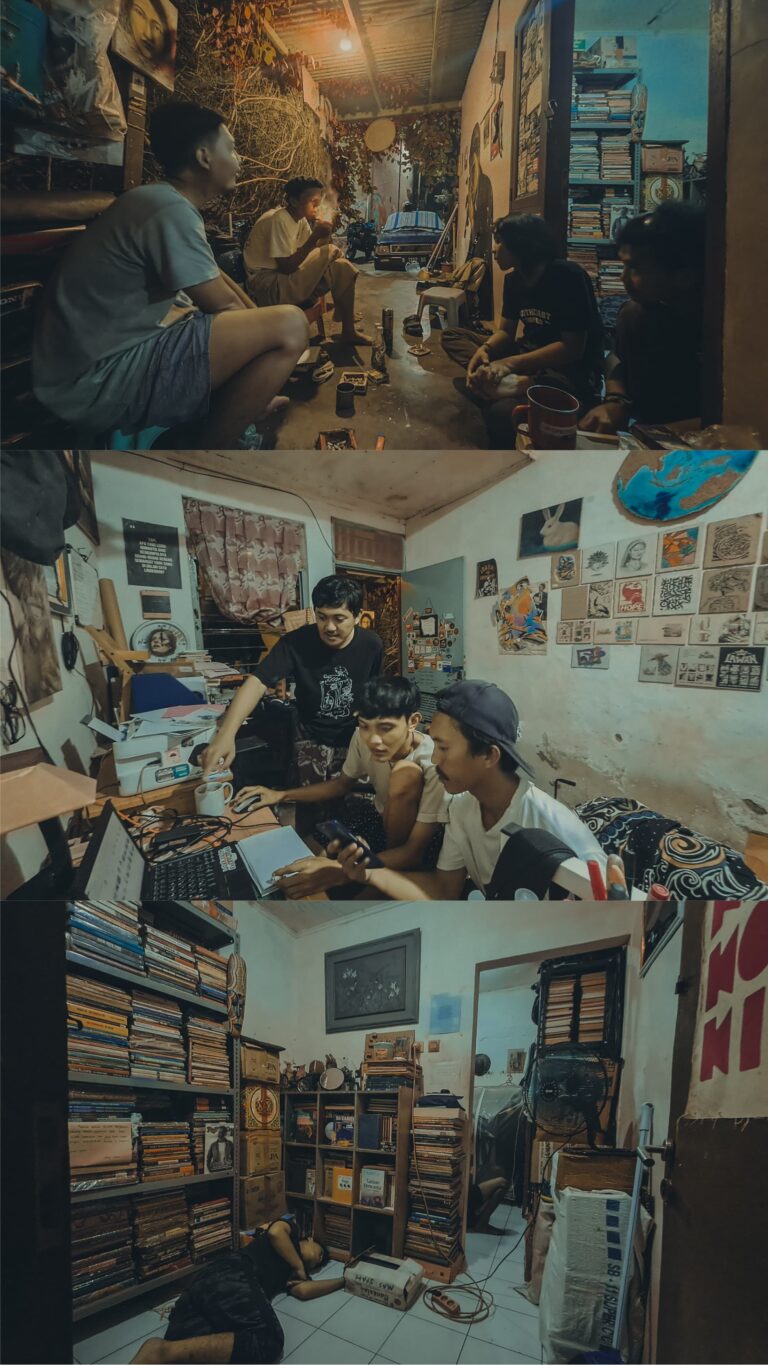

Menanam Kembali, Mengingat Kembali

Maka hari ini, menanam kembali kebun bukan hanya soal ketahanan pangan.

Ia adalah upaya rekonstruksi ingatan, pemberontakan terhadap pelupaan, dan pengambilan kembali pengetahuan yang selama ini dianggap remeh.

Saat kita berjalan di bawah rindangnya pohon-pohon di Kebun Raya Bogor, atau menanam cabai di kebun kota, kita sedang menulis ulang sejarah. Menulis dengan tangan kotor, kaki menapak tanah, dan tekad untuk mengingat bahwa kebun bukan hanya tempat tumbuhnya tanaman, tapi juga tempat tumbuhnya perlawanan.

Setiap benih lokal yang ditanam, setiap pupuk organik yang diracik sendiri, setiap kebun komunitas yang dirawat bersama—semuanya adalah bentuk pembelajaran yang memulihkan. Bukan sekadar survival, tapi pembebasan. Karena kita tidak kekurangan teknologi. Kita kekurangan keterhubungan.