Kota ini selalu punya cara untuk menguji tekad. Bukan lewat represi. Bukan lewat intimidasi. Tapi lewat sesuatu yang lebih subtil. Lebih elegan. Lebih alami: yaitu lewat hujan.

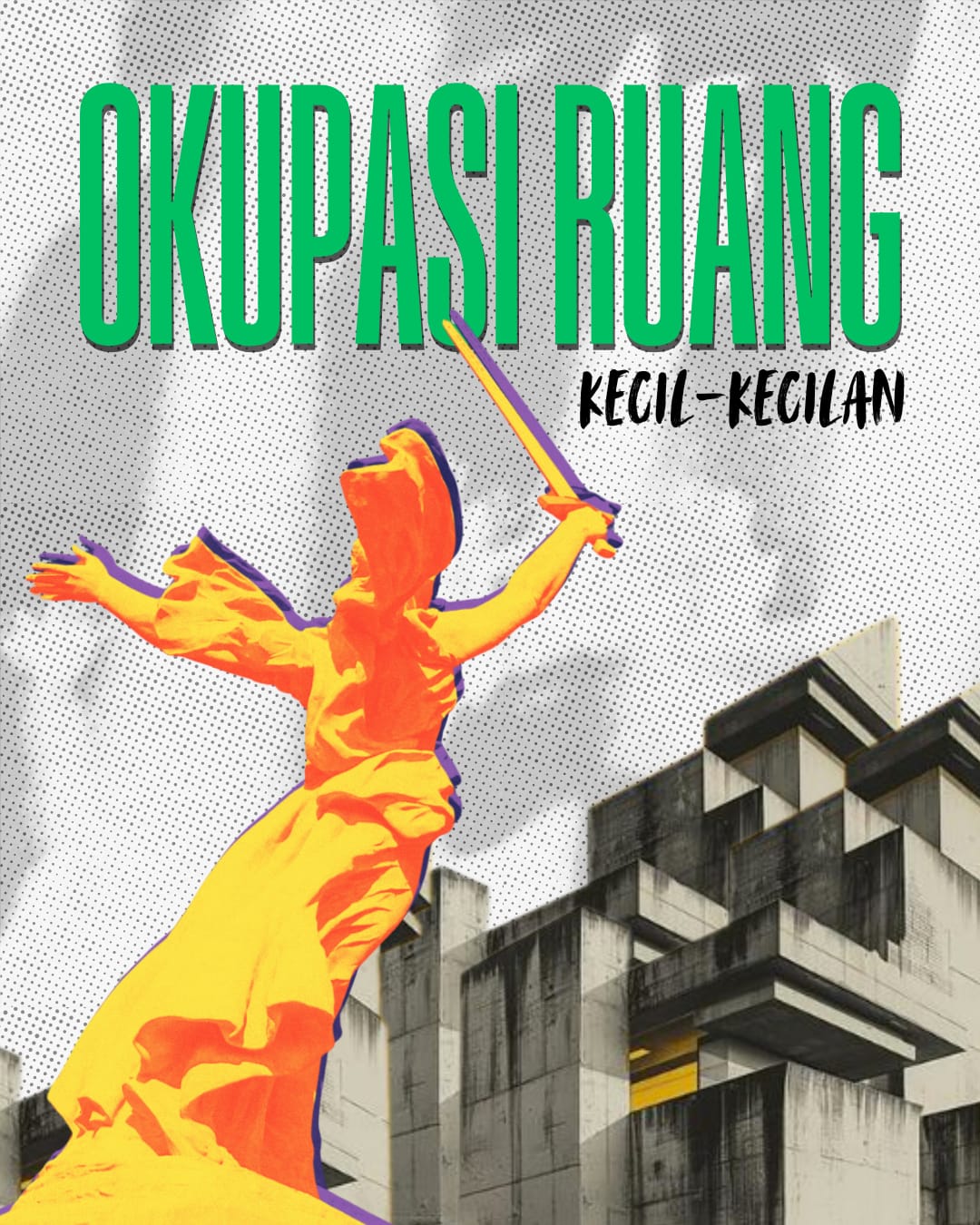

Sabtu itu, 5 Juli 2025, Taman Ekspresi Bogor bukan sekadar jadi lokasi. Ia disiapkan jadi pernyataan. Tenda-tenda kecil dibangun dengan semangat gotong-royong. Meja lapak digelar dengan buku-buku, zine, dan artefak komunitas. Kabel-kabel direntangkan. Mixer dan ampli sudah terpasang. Di sudut taman, alat-alat workshop mulai dikondisikan. Satu sudut disiapkan untuk live painting. Ada titik untuk diskusi. Bahkan area khusus untuk merokok sudah ditandai.

Semua detail diperhitungkan. Semua nyaris sesuai rencana

Tapi langit Bogor—sebagaimana sejarah panjang kota ini—tidak pernah tunduk pada rencana manusia. Pukul dua siang, blassss, hujan datang. Deras. Tanpa jeda. Tanpa ampun.

Taman yang sejak pagi semarak, yang sudah dimulai dengan Bogor Book Party berkegiatan mendadak jadi lautan hujan. Tapi yang luar biasa bukan hanya tentang cuaca yang melawan, tapi tentang bagaimana semua yang terlibat memilih tetap tinggal. Beberapa duduk di bawah tenda. Beberapa meneduh di area toilet. Beberapa komunitas dan kolektif memilih menunggu di manapun dia bisa berteduh. Dan sebagian memilih huhujanan, menyelamatkan kabel dan sound system. Berto Tukan sudah datang, berdiri bersama kami di bawah payung tenda yang tempias, menunggu ruang diskusi yang tak sempat digelar.

Jam demi jam berjatuhan. Sore berganti malam. Hujan terus turun. Terus turun. Dan terus turun. Satu persatu agenda demi agenda batal. Diskusi tentang Hak Atas Kota Workshop. Lapakan. Live painting. Semua batal.

Tapi kalau kita hanya melihat rundown, kita akan menyimpulkan acara ini gagal. Padahal yang gagal hanya agenda.

Yang tetap berjalan justru inti dari segala: solidaritas

Yang datang tidak pulang. Yang basah tidak mengeluh. Yang bisa membantu, turun tangan. Yang belum kenal, saling kenalan. Beberapa kawan yang kehujanan malah menari. Beberapa mulai mau memaki. Tapi apa yang mau kita bilang? Toh hujan, bagaimanapun, adalah kekuasaan yang tak bisa ditawar. Dan di tengah semua itu, yang bisa kita andalkan hanyalah fakta bahwa kita punya banyak bahu dan koneksi. Dan itu cukup.

Dan benar. Kabar baik itu datang: Groovy Café bersedia menjadi tempat berpindahnya keseruan dengan tanpa harus membayar sewa ruang.

Dalam sistem kota yang mengharuskan semua hal berbayar—parkir, toilet, duduk, bahkan bernapas—ini bukan hal kecil. Ini peretasan. Groovy bukan ruang publik. Ia ruang privat. Ia kafe. Ia bisnis. Tapi malam itu, Groovy jadi rumah. Ia menjadi ruang alternatif yang menghapus batas antara yang konsumtif dan yang kolektif. Tidak ada tiket. Tidak ada minimum order.

Maka, pukul delapan, kita umumkan di stori instagram: OKUPASI RUANG BELUM USAI. Dan pukul sembilan, kami pindah.

Bukan bubar. Bukan mengungsi. Tapi bermetamorfosis

Kasunyataan dan Firdaus membuka malam dengan gitar dan puisi. Suaranya menghentak, tapi hangat. Lalu Edo Wallad tampil dengan tubuh dan energi yang lepas, seperti panggung itu milik siapa saja yang berani jujur. Crips melanjutkan dengan lirik rap yang keras dan gamblang. Dan ketika Terapi Minor di-present, massa langsung maju, melepas suara dan memaki aparat dan negara.

Lalu satu demi satu band mengisi malam: The Kuda, Oncom Hideung, Terror Distortion, Telly Blue. Lagu demi lagu mereka serasa kompak berkata: “Kalau ruang tak diberi, kita ciptakan sendiri.”

Pukul dua belas malam, suara belum berhenti. Negosiasi dengan pemilik Groovy berjalan cair. Mereka memberi izin: dan lanjoooooooot.

Jelas kami lanjut. Sampai Kebakaran, Pineline, dan Libero menutup malam. Tapi itupun belum akhir. Pagi buta, sekitar jam setengah tiga, gigs berpindah lagi. Kali ini ke Skate Park. Di sanalah DJ set dari Stoic Farm dimainkan untuk mereka-mereka yang masih ingin berjengjet dan bertahan.

Agenda okupasi ruang mungkin batal secara teknis. Tapi secara politik. Secara kultural. Secara batin kami menang.

Karena hari itu, kami belajar bahwa mengokupasi ruang bukan selalu berarti menguasai taman atau jalanan. Kadang, itu berarti menyusup ke ruang privat, dan mengubah logikanya. Membuatnya bukan tempat jual-beli. Melainkan tempat berbagi. Bukan ruang eksklusif. Melainkan ruang kolektif.

Dan di tengah dunia yang mengukur segalanya dengan uang, mampu bikin ruang gratis yang tetap meriah barangkali adalah bentuk kecil dari revolusi okupasi itu sendiri. Dan kalau malam itu kita bisa rebut satu malam, siapa bilang kita nggak bisa rebut lebih banyak malam?