gambar. AI

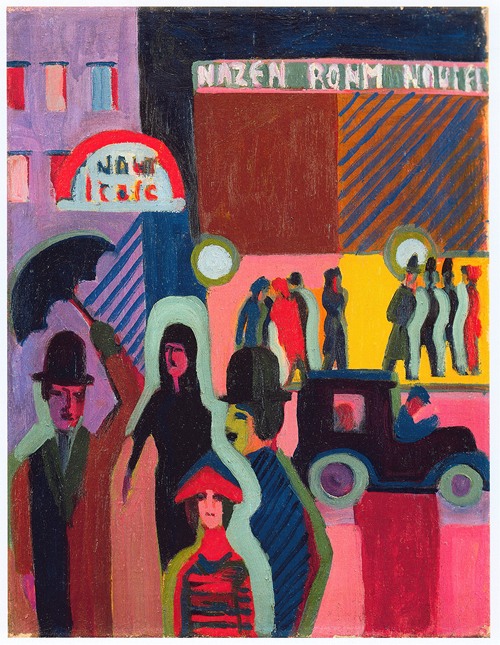

Ada suatu dakwaan terhadap generasi hari ini, atau lebih umumnya pada masyarakat kita, bahwa sensasi sekarang adalah sensasi visual. Itulah sebabnya, kerja-kerja kepenulisan dan kegiatan membaca semakin sukar digemari. Proses memahami sesuatu dengan sungguh-sungguh menjadi macet di tengah kepadatan lalu lintas scroll tiktok. Plus memikirkan suatu hal semalam suntuk juga semakin dihindari, karena lebih gampang menyesatkan diri ke belantara video FYP yang menawarkan pesona ilusif. Seakan-akan kita clubbing di sana.

Jedag-jedug lebih banyak diminati daripada menikmati sebotol anggur kesendirian. Sunyi hanyalah jalan menuju kegelapan di tengah banyak orang yang memburu cahaya semu daya untuk bersinar. Seolah-olah, baginya, “menyala abangku” sekejap lebih terang daripada kehidupan yang telah digelapkannya itu. Sukar sekali untuk berlaku terang dalam kegelapan ini. Karena kegelapan sekarang terlampau banyak mengonsumsi segala kemabukan media sosial, dan pada akhirnya, akan selalu memuntahkan hal-hal yang berantakan. Cair memang. Tapi tak beraturan. Tak bisa diuraikan.

Kenapa ini. Kita tak saling mengerti satu sama lain. Di lintasan teknologi, kau berlari amat cepat, sedangkan aku di belakangnya terseok-seok. Kau yang setiap bangun tidur selalu mencari handphone, sedangkan aku cuma mendengar ayam berkokok dan kicau burung pagi. Kau yang mengawali harinya dengan menonton youtube, sedangkan aku masih terlambat dalam perbuatan apa yang mesti dikerjakan hari ini. Bahkan, kau yang setiap saat mampu mengunggah foto beserta captionnya dapat menghasilkan ribuan likes, comments, dan follows.

Sementara aku, di dalam pergaulan hidup sehari-hari saja belum matang dalam mengolah sejumlah produk pemikiran, gagasan, wawasan, konsep, dan nilai-nilai. Untuk mengambil satu keputusan yang tidak diintervensi dari manapun, seringkali aku babak-belur dihajar olehnya. Karena bahasa Indonesia sekarang yang kita pahami adalah kekuasaan dan kekerasan, sedangkan aku terus mencoba memahami dialog, dialektika, pergulatan, dan pergumulan dengan kekerdilanku sendiri.

Lewat sejarah, lantas aku mengamati bahwa apa yang muncul sebagai persoalan hari ini, sebetulnya sudah terpikirkan oleh para pemikir sejak berpuluh tahun silam. Tapi semakin ke sini, semakin tak terkejar laju teknologi olehku. Malahan semakin terlampau banyak yang aku tak paham dan tak mampu. Aku sempat minta tolong pada seorang kawan: “Tatkala aku sedang memikirkan sesuatu, seketika itu aku merasa kosong. Aku tidak tahu apa yang sebetulnya sedang terjadi pada diriku?”

Ia hanya menjawab dengan satu kata “denial”. Daripada bingung, aku minta agar ia sedia menjelaskannya sedikit padaku. Kalau tak salah ingat kira-kira, “denial adalah saat di mana kau sedang memikirkan sesuatu, tapi kau menyangkalnya, dan enggan melanjutkan proses berpikir itu, lantaran tahu bahwa sebetulnya kau ingin sekali menuntaskan dan menunaikan pemikiran itu segera. Kemudian menganggap seakan-akan itu tak terjadi apa-apa.”

Ilah inang. Bagaimana mungkin aku bisa paham itu. Dan lebih tak mungkin lagi bila mengharapkan penjelasan yang lebih sederhana. Kau dengan segala keruwetan dan kompleksitas masalahnya bisa tangguh-tahan mengatasi itu. Kau telah melewati berbagai penyakit kejiwaan. Kau sedemikian mengerti hal-hal mengenai kejiwaan seseorang. Juga hal-hal lain seputar keadaan mental. Mood boosternya. Mood swingnya. Mood fluktuatifnya. Serta keadaan yang menyangkut suasana hati dan emosional tak terduga. Dari bipolar disorder hingga borderline personality disorder. Aih, kawruh jiwa sudah kuno, jauh tertinggal.

Seketika aku teringat pertunjukan “A Stroll in the Air” Eugene Lonesco yang beberapa hari lalu telah dipentaskan. Lonesco dengan gayanya dalam mengeksplorasi tema-tema eksistensial hingga absurditas kehidupan manusia itu, seringkali menyoroti kesepian manusia dan kekosongan eksistensial. Manusia merasa terasing dalam lingkungannya lantaran ada hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kewajaran hidup manusiawi.

Lakon itu mengisahkan seorang pria yang—ingin melarikan diri dari dunia kepenulisan drama dan pertunjukan teater—tiba-tiba memiliki kemampuan untuk terbang. Kemampuan ini seakan-akan memberinya kebebasan atas keterikatan dunia dan atas nama rutinitas hidup yang membosankan. Setiap orang yang merasa dirinya bebas akan selalu menganggap orang lain sebagai penghalang yang hanya menumpuk perasaan kesendirian.

Secara simbolik, adegan terbang itu bukan sekedar aksi fisik, melainkan juga dapat memberi arti bahwa ia berusaha melarikan diri dari kenyataan yang sangat membuatnya tertekan, tertindih, dan terhimpit oleh segala kewajiban yang membelenggunya. Namun, setelah mengalami peristiwa “diterbangkan” itu, aktor tersebut kembali ke panggung dengan perasaan berkecamuk dan keterasingan yang total. Sang aktor justru merasa bahwa “kebebasan yang ia inginkan” dan “keterpisahan yang ia rasakan” itu ternyata tidak memberi jawaban atas pencarian arti hidup ini. Lantas, apa makna kebebasan yang sejati?

Sungguh tranformasi hidupku sangatlah lambat. Evolusi diriku seperti jalan di tempat. Sekian tahun berlatih teater aku mati mampus mengaktivasi jiwa, intelektual, kepribadian, pemusatan pikiran, fokus pada pelatihan, konsentrasi, perhatian, menerapkan visi dan melaksanakan formula berteater untuk menyikapi berbagai macam permasalahan, tapi pada kenyataannya, bukan itu soalnya. Bukan itu duduk perkaranya. Bukan itu topiknya.

Sering aku mengatakan bahwa teater adalah sikap politik, ini soal berpihak dan bagaimana mesti memperjuangkan keberpihakannya. Tapi sekarang aku kemakan ungkapan sehari-hariku sendiri, “taeklah!”

Mungkin inilah aku dengan segala indikatornya. Sebagai generasi sekarang yang banyak tidak fokusnya, kurang konsentrasinya, dan tidak punya perhatian pada sesuatu. Sulit memerhatikan karena terlalu sering dijejali video-video FYP. Sehingga dengan sadar, dengan sendirinya, aku tidak minat untuk sedikit tahu tentang banyak hal. Aku kehilangan minat terhadap ilmu pengetahuan. Aku tidak mempunyai sosok atau persona yang layak dan pantas aku butuhkan, syukur-syukur dapat mengilhami. Aku tidak mampu memusatkan perhatian dengan segala pikirannya. Aku tidak memiliki konsentrasi serta pengetahuan terhadap suatu sasaran misalnya: keluarga, sosial, politik, pekerjaan, budaya, seorang aktris perempuan yang sedap dipandang mata, maupun lingkungan hidup. Karena pemusatan pikiran dan perhatian membutuhkan sukma manusia. Sedangkan aku belum mengerahkan segala daya upaya untuk mencapai ke arah sasaran itu. Menentukan sasaran itu saja belum. Bagaimana pemusatan pikiran. Bagaimana perhatian. Bagaimana ini.

1 November 2024