The Storyteller (1773-1777)

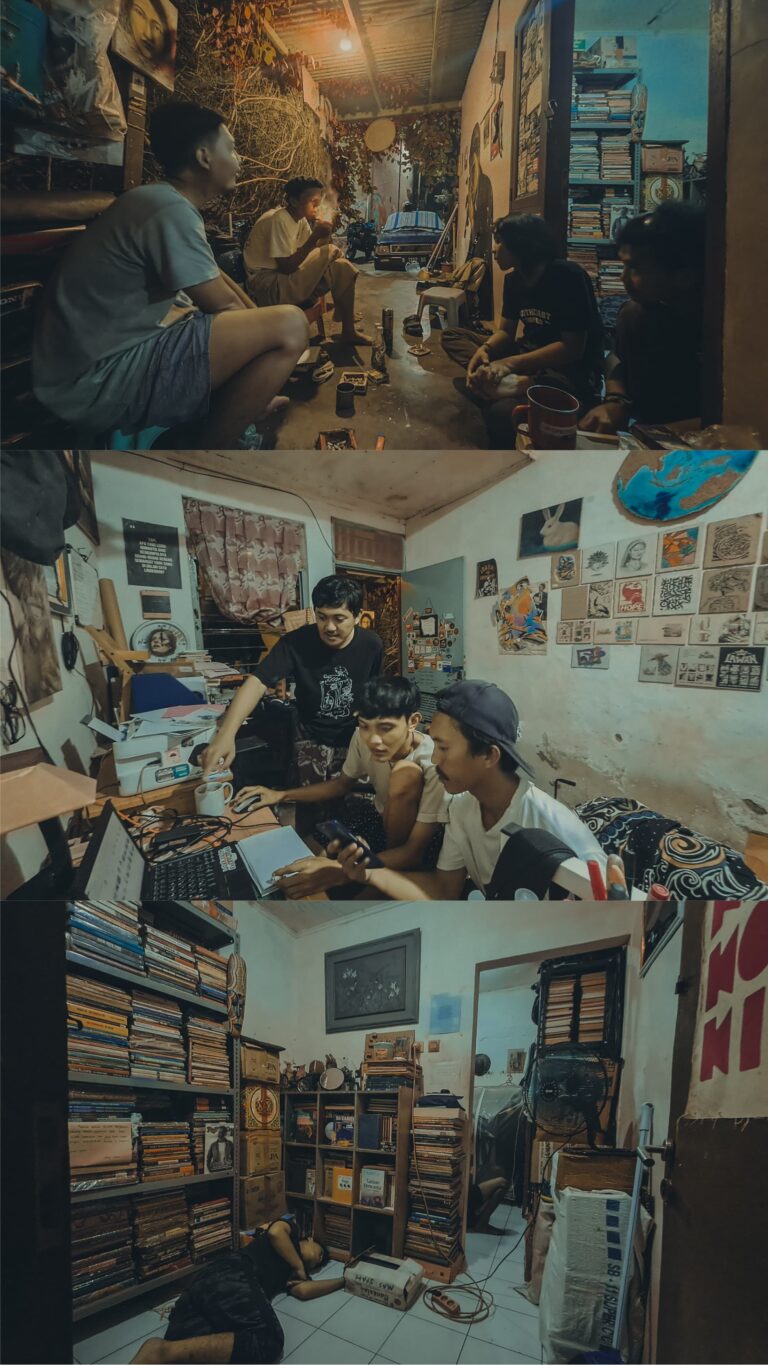

Pernah gak kamu ngerasa, tiap kali ketemu obrolan soal kesenian atau sejarah kesenian di Bogor, rasanya kayak muter kaset lama? Ceritanya itu-itu aja. “Dulu pernah ada pameran besar di sini,” “Tahun segitu kita pernah bikin panggung lawan ketidakadilan,” “Di situ, dulu, tempat tongkrongan seniman, sebelum jadi kafe mahal.”

Terus, ketika ditanya buktinya? Dokumentasinya? Arsipnya? Jawabannya cuma angin lalu. Atau paling banter: “Ah, indahnya masa-masa itu.”

Dan dari yapping-yaping yang berulang, lama-lama kita sadar: sejarah kota ini, terutama sejarah kesenian dan kebudayaannya, ternyata cuma dititipin ke ingatan orang per orang. Dan itu bahaya. Karena ingatan manusia itu rapuh. Karena orang bisa lupa. Karena orang bisa mati. Dan ketika itu terjadi, semua cerita, momen, pencapaian, bahkan kegagalan, ikut mati bersama dengan yang mpunya cerita.

Itu kenapa aktivasi Dewan Kesenian Kota Bogor bukan cuma perlu. Tapi mendesak. Urgen. Sekarang.

Dalam kajian kebudayaan, terutama yang dibahas oleh Pierre Nora lewat konsep Les Lieux de Mémoire atau tempat-tempat ingatan (1989), dijelaskan bahwa ingatan kolektif masyarakat itu butuh ruang, medium, dan institusi untuk dipelihara. Tanpa itu? sejarah cuma jadi mitos. Jadi gossip. Jadi bahan yapping yang gampang dipelintir.

Gak percaya? Liat aja pembantaian pada Mei 98. Kejadian segede itu, udah ada laporan resmi. Pengakuan korban. Dokumentasi yang sulit terbantahkan— tapi masih aja ada yang nyoba nyankal. Mengaburkan.

Bayangin kalo urusannya seni dan budaya Bogor, yang dokumentasinya aja masih compang-camping. Gampang ilang. Gampang dibelokin. Gampang dilupain. Nah, di titik ini peran Dewan Kesenian jadi krusial. Sebab nantinya Dewan Kesenian tidak cuma bikin acara. Bukan cuma panitia festival. Tapi jadi pengarsip. Jadi pusat dokumentasi. Jadi bank data. Tempat di mana catatan perjalanan seni-budaya Kota Bogor disimpan. Dibuka. Dipelajari, Dikritis. Diwariskan.

Bayangin, kalau tiap pertunjukan. Tiap pameran. Tiap aksi kultural di kota ini tercatat rapi. Ada dokumentasinya. Ada kurasinya. Ada refleksinya. Generasi selanjutnya gak perlu lagi mulai dari nol. Gak perlu lagi tanya-tanya “Dulu gimana sih seni di Bogor?” karena semua udah ada. Terdata. Bisa dibuka. Bisa dibaca. Bisa dipelototi dengan mata.

Sekarang coba lihat sekitar. Sejarah kesenian Kota Bogor jelas-jelas berantakan. Kita denger cerita teater legendaris, tapi di mana arsip naskahnya? Kita denger soal musisi jalanan yang pernah geger di masa-masa otoritarian, tapi di mana rekamannya? Kita bangga mural-mural kota ini, tapi berapa yang benar-benar terdokumentasi sebelum dilabur ulang?

Semua cerita itu, kalau gak pernah dicatat, gak pernah diarsipin, lama-lama cuma jadi mitos yang hanya berfungsi sebagai peromantisasian. Hari ini dibilang begini, besok dipelintir jadi begitu. Naskah ilang, rekaman ilang, catatan sejarah ilang, sisanya cuma obrolan setengah yakin setengah ke-aku-an yang muter-muter di tongkrongan.

Dan kalau situasi kayak gini terus dibiarkan, ya jangan heran, kota ini akan terus-terusan patah ingatan. Sejarahnya bolong-bolong. Senimannya jalan sendiri-sendiri. Generasi barunya tumbuh di atas tanah kosong, tanpa pijakan. Dan pemerintahnya? Sibuk nyari citra kota kreatif, tapi lupa fondasi paling dasar” dokumentasi. Arsip. Catatan kolektif.

Bukan soal nostalgia, ini soal masa depan

Kota-kota yang ngerti pentingnya arsip budaya, kayak Bandung, atau Yogyakarta dengan dokumentasi aktif Dewan Kesenian mereka, mereka bisa melacak perkembangan, mengkritisi pola, bahkan memetakan strategi ke depan.

Sementara kita? Masih ribut soal “siapa yang paling berhak cerita.” Yang satu ngaku paling senior, yang lain merasa paling paham. Padahal, kalo dokumentasi bener-bener rapi, arsip bener-bener jalan, debat soal “siapa yang berhak cerita” itu gak bakal segenting ini. Karena semua orang bisa akses. Bisa buka. Bisa ngerti: “Oh, Bogor tuh begini sejarah keseniannya.”

Tapi karena arsip berantakan, data gak ada, yang muncul malah ego. Yang bersuara dianggap paling tau, yang diem dianggap gak paham. Ujung-ujungnya, obrolan sejarah kesenian kota ini cuma jadi ajang klaim dan saling tunjuk. Dan di sela-sela itu, selalu aja ada yang nyinyir: “Ngapain sih ribut soal sejarah, mending fokus ke karya-karya kekinian.”

Tapi, justru disitu letak bahayanya. Tanpa arsip. Tanpa catatan yang benar. Semua karya kekinian ini nantinya akan kayak bangunan tanpa fondasi. Keren di permukaan, tapi kopong diisian. Kita biasa aja terus-terusan produksi karya. Bikin event. Gelar pameran. Nulis pwisi. Manggung. Mural. Yang menunjukkan kehidupan kesenian, tapi jika tidak ada pendokumentasian. Tidak ada ada benang merah yang menyatukan, itu semua akan berdiri di atas tanah yang rapuh.

David Lowenthal dalam bukunya The Past is a Foreign Country (1985) udah ngasih peringatan jelas: tanpa pemahaman atas masa lalu, kita gak punya pegangan buat bergerak ke masa depan. Seni kehilangan konteksnya. Budaya cuma jadi tempelan. Kota ini akhirnya cuma sibuk ngejar citra kreatif, tanpa pernah benar-benar ngerti akar kulturalnya sendiri.

Dan itu bahaya. Karena tanpa arsip yang jelas, semua karya hari ini gampang disalahpahami. Gampang diklaim sepihak. Gampang dipelintir. Bahkan bisa gampang dihapus seolah-olah gak pernah ada. Kita udah lihat contohnya di banyak tempat: mural dilabur. Lagu-lagu protes dibungkam. Ruang-ruang alternatif digusur. Semua itu gampang kejadian karena sejarahnya gak pernah dicatat. Gak pernah dipelihara. Gak pernah dilestarikan.

Makanya, Dewan Kesenian itu bukan soal gaya-gayaan. Bukan soal seremonial. Dia adalah bagian penting dari infrastruktur budaya. Tempat arsip dikumpulin. Sejarah dijaga. Karya dicatat. Narasi diluruskan. Tanpa itu, kota ini akan terus-terusan hidup dalam ilusi kreatif yang dangkal — sibuk bikin karya, tapi gak pernah ngerti dari mana dia lahir, dan ke mana dia harus dibawa.

Sengkarut citra yang babak belur dalam penulisan

Bogor, kita semua tahu, udah jadi kota yang tiap sudutnya dipoles habis-habisan buat ngejar citra pariwisata. Tiap minggu ada aja kafe baru yang buka. Hotel tumbuh kayak jamur setelah hujan. Ruang publik makin dilapisi ornamen yang kelihatan estetik buat selfie, biar turis senang, biar investor betah.

Tapi di balik semua polesan itu, ruang buat seniman? Nihil. Pengarsipan karya? Dianggap gak penting. Catatan sejarah seni? Dibiarkan hilang pelan-pelan. Kota ini sibuk ngejar untung jangka pendek dari pariwisata, tapi gak pernah serius mikirin ekosistem seni dan budaya yang jadi pondasi identitas kota.

Padahal, di level nasional, pemerintah pusat justru makin serius ngegas soal kebudayaan. Salah satu buktinya jelas: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dirilis Kemendikbud tiap tahun. IPK ini jadi alat ukur, seberapa sehat ekosistem budaya di sebuah daerah. Dan salah satu indikator pentingnya adalah dokumentasi dan pengarsipan budaya daerah. Artinya, kalau kita mau ngomongin kemajuan seni, budaya, bahkan branding kota, dasar paling minimal adalah: data yang rapi. Arsip yang jelas. Catatan sejarah yang hidup.

Sekarang pertanyaannya, Bogor punya itu gak? Jawabannya simpel: selama Dewan Kesenian gak aktif, gak jelas fungsinya, dan cuma jadi tempelan di struktur birokrasi, ya jangan harap. Bogor bakal terus-terusan jeblok di penilaian itu. Lebih parah lagi, kita bukan cuma kalah angka di atas kertas, tapi juga kehilangan jati diri kota ini secara nyata.

Karena budaya yang gak diarsipin, sejarah seni yang gak dicatat, itu bukan cuma masalah administratif. Itu masalah hilangnya identitas kota. Lama-lama, kita cuma jadi kota konsumsi—penuh hotel, kafe, dan plang “destinasi wisata”—tapi kosong secara kultural.

Dan kita gak bisa terus-terusan pura-pura gak lihat itu. Kalau Bogor masih mau punya harga diri sebagai kota yang gak cuma numpang hidup di bayang-bayang pariwisata murahan, kita butuh fondasi budaya yang kuat. Kita butuh ruang yang jagain semua ingatan itu. Kita butuh lembaga yang bukan cuma jadi pajangan birokrasi, tapi bener-bener kerja buat ngarsipin, nyatet, ngerawat, dan nyambungin jejak kesenian di kota ini.

Dewan Kesenian adalah ruang itu. Atau setidaknya, seharusnya dia jadi ruang itu. Tapi syaratnya jelas: dia harus diaktifin. Bukan cuma diaktifin di atas kertas, tapi dikasih mandat yang jelas, dikasih akses, dikasih ruang gerak, bahkan dikasih posisi tawar dalam kebijakan budaya kota ini.

Gak bisa lagi Dewan Kesenian cuma jadi panitia event musiman. Harus jadi institusi yang kerja sepanjang tahun buat:

-Ngedokumentasi karya-karya seniman lokal, dari yang tua sampai yang baru.

-Ngumpulin arsip sejarah seni Bogor, dari naskah teater, rekaman musik, sampai dokumentasi mural.

-Ngelobby ruang-ruang publik buat tetep bisa dipake seniman, bukan cuma buat reklame dan parkiran.

-Ngurasi data seni-budaya lokal biar bisa diakses siapa aja, termasuk generasi muda yang mau belajar atau peneliti yang mau nyambungin narasi.

Tanpa itu semua, jangan mimpi kota ini punya identitas yang kuat. Jangan mimpi seni dan budaya di Bogor bisa maju. Jangan mimpi Indeks Pembangunan Kebudayaan kita bisa naik. Dan yang paling penting, jangan mimpi generasi selanjutnya bakal ngerti mereka hidup di kota yang punya jejak kesenian yang panjang, kaya, dan bermakna.

Karena kalau Dewan Kesenian terus dibiarkan mandul, kota ini bakal terus-terusan dipoles permukaannya, tapi pelan-pelan keropos di dalam. Dan kayak bangunan keropos lainnya, tinggal tunggu waktu buat tumbang. Jadi ini bukan cuma soal aktivasi satu lembaga. Ini soal masa depan kota ini.

So, mau terus hidup di kota yang kehilangan ingatan, atau mulai jagain apa yang udah ada sebelum semua keburu ilang?

Pilihannya di tangan kita. Tapi waktu gak bakal nunggu. Itu.