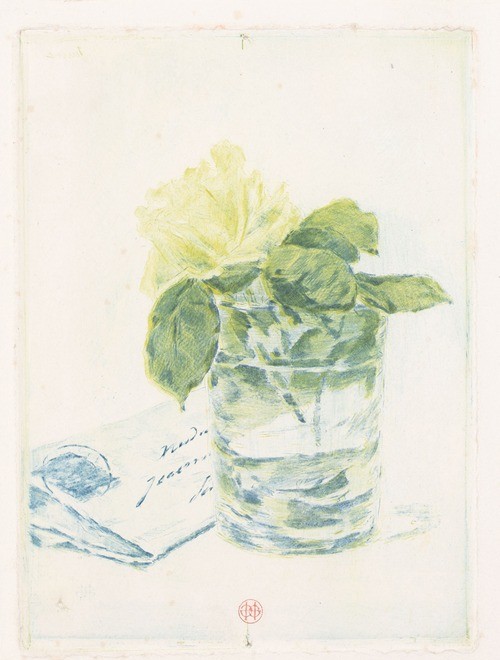

Withered Leaves (1904) Ivar Arosenius (Swedish, 1878 – 1909)

One must imagine Sisyphus happy.

Albert Camus

Apa gunanya hidup kalau pada akhirnya semuanya jatuh ke lubang kubur? Pertanyaan semacam ini bukan bahan meme receh, tapi betul-betul pernah ditulis Albert Camus di sebuah kamar sempit di Paris, di hari-hari paling suram di awal Perang Dunia II. Dari ruang pengasingan itulah lahir Le Mythe de Sisyphe (1942), buku kecil yang sampai sekarang terus bikin orang gelisah.

Di buku itu, Camus, dengan keterusterangannya, bilang bahwa ia tidak mengerti apakah ada makna sejati di dunia ini. Yang ia tahu hanyalah: ia tidak tahu, dan mustahil sekarang untuk mengetahuinya. Tapi justru dari ketidaktahuan itulah, ia memilih jalannya sendiri. Ia menolak bersembunyi di balik jargon filsafat yang kaku. Ia ingin menulis dengan napas yang lebih liar. Lebih bebas. Sebagaimana seniman memahat hidupnya.

Maka tak heran, jika Camus ogah dipanggil filsuf. Ia lebih sreg disebut seniman. Dan dari buku ini, hanya satu yang menjadi inti yang ingin Camus kemukakan: hidup ini absurd. Absurditas, kata Camus, adalah konfrontasi antara irasionalitas semesta dan kerinduan manusia yang liar terhadap kejernihan.

Di setiap sudutnya, perasaan absurd bisa menonjok wajah siapa pun.

Tapi Camus tak ingin berhenti di nihilisme. Maka setelah dia memantapkan simpulannya bahwa hidup ini absurd, ia bikin tiga tipe jawaban atas absurditas. Pertama, bunuh diri biologis: selesai riwayat. Kedua, bunuh diri filosofis: menyerahkan hidup pada dogma atau janji akhirat. Ketiga, manusia absurd. Inilah yang dipilih Camus. Manusia absurd sadar bahwa segalanya tak pasti, dan satu-satunya kepastian hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Ia tidak kabur ke mana pun, melainkan merayakan absurditas dengan wajah gigih dan gembira.

Di situlah Camus menghadirkan Sisifus. Si manusia malang yang mendorong batu ke puncak bukit, hanya untuk melihatnya jatuh lagi. One must imagine Sisyphus happy, tulis Camus. Bahagia bukan karena bebannya enteng, tapi karena di tengah absurditas ia tetap memilih untuk mendorong.

Camus memang bukan penemu absurditas. Sebelumnya sudah ada Dostoyevsky, Nietzsche, Kafka, Kierkegaard, Chekov, Jaspers, Husserl—nama-nama yang juga mengotak-atik absurditas hidup manusia. Tapi Camus menjadikannya sebuah sikap. Dan baginya, absurd bukanlah alasan untuk hidup seenaknya. Ia bukan dalih untuk menabrak batas moral atau menolak segala aturan.

Sebab, meski absurditas mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia bebas melakukan apa saja. Kebebasan itu tidak otomatis berarti ketiadaan larangan. Justru, dalam pandangan Camus, absurditas adalah titik tolak—permulaan bagi manusia untuk merumuskan sikap dan pilihan hidupnya secara sadar—bukan kesimpulan yang menutup semua jalan. Dengan menerima absurditas, manusia mulai menapaki kehidupan dengan kesadaran penuh. Bukan menyerah atau berfoya-foya tanpa arah.

Dalam sastra yang bertolak pada ke(tidak)pastian.

Sekarang coba kita tarik tegangannya ke sastra. Kafka dengan The Trial (1925) menaruh K. dalam labirin hukum tanpa pintu keluar. K. berlari dari satu ruang ke ruang lain, berhadapan dengan para pejabat yang tidak jelas kewenangannya. Terjerat dalam proses peradilan yang tak pernah selesai.

Kafka sedang memperlihatkan absurditas institusi modern, bahwa hukum yang seharusnya menjamin keadilan malah menghadirkan kabut tak berujung. Pembaca tahu K. tidak akan pernah menemukan kebenaran. Tapi justru di situlah daya hantamnya. Sebab ketidakpastian hukum adalah wajah absurd itu sendiri.

Beckett, lewat Waiting for Godot (1952), menghamparkan absurditas di panggung teater. Vladimir dan Estragon menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Seorang Godot yang bahkan identitasnya pun tak jelas. Mereka bercakap. Berdebat. Kadang putus asa. Kadang bercanda. Tapi selalu kembali ke situasi semula. Menunggu yang sia-sia. Di sinilah absurditas menemukan panggung populernya—menunggu tanpa tujuan. Mengulang tanpa kepastian. Menjalani hari-hari dengan janji yang tak pernah ditepati.

Albert Camus menyebut ini sebagai konfrontasi. Manusia yang merindukan keteraturan harus berhadapan dengan dunia yang menolak memberikannya. Kafka, Beckett, hingga Sartre dalam No Exit (1944) menegaskan hal itu. Sartre dengan kejam menuliskan, hell is other people, karena absurd juga tumbuh dalam relasi manusia. Dengan keinginan dipahami, tapi tak pernah sepenuhnya tercapai. Semua lingkaran ini bukan janji keselamatan. Melainkan perayaan getir: hidup memang absurd, tapi kita ada di dalamnya.

Yang menarik, karya-karya ini tidak berhenti pada putus asa. Justru, dengan memotret absurditas, mereka membuka ruang kontemplasi. Kafka memaksa kita menatap birokrasi modern yang tak manusiawi. Beckett mengingatkan bahwa menunggu adalah bagian tak terhindarkan dari hidup. Sartre menelanjangi relasi sosial yang selalu tegang. Dan Camus sendiri, meminta kita untuk menanggapi absurditas bukan dengan bunuh diri, melainkan dengan pemberontakan kecil sehari-hari. Dengan tetap hidup. Tetap memilih. Tetap mencipta.

Dengan begitu, absurditas dalam sastra bukanlah kesunyian belaka. Ia adalah jeritan. Satire. Bahkan kadang humor pahit. Dari Kafka hingga Beckett, absurditas bukan tanda menyerah, tapi semacam catatan pinggir yang selalu mengingatkan. Bahwa dunia ini tidak bisa sepenuhnya dimengerti. Tapi justru karena itu, kita tetap menuliskan. Tetap membaca. Tetap hidup di dalamnya.

Batu menggelinding lagi. Kita dorong lagi.

Lalu mari geser ke jalanan Indonesia, Agustus–September kemarin. Batu Sisifus itu berganti rupa jadi spanduk, megafon, kemarahan, pembakaran dan tubuh-tubuh yang berhadapan dengan para pembunuh (baca: aparat).

Setiap kali turun aksi, kita kira puncak sudah dekat: UU bermasalah akan runtuh. Presiden akan mendengar. Dan hukum akan kembali jadi milik rakyat. Keyakinan itu yang bikin ribuan orang rela kepanasan di aspal. Rela tidur di emper kampus. Rela menggadaikan waktu istirahatnya selepas kerja dengan ikut ambil bagian dan bersuara. Tapi kenyataannya, yang datang justru pentungan. Gas air mata. Penangkapan. Batu menggelinding lagi, jatuh ke dasar lembah.

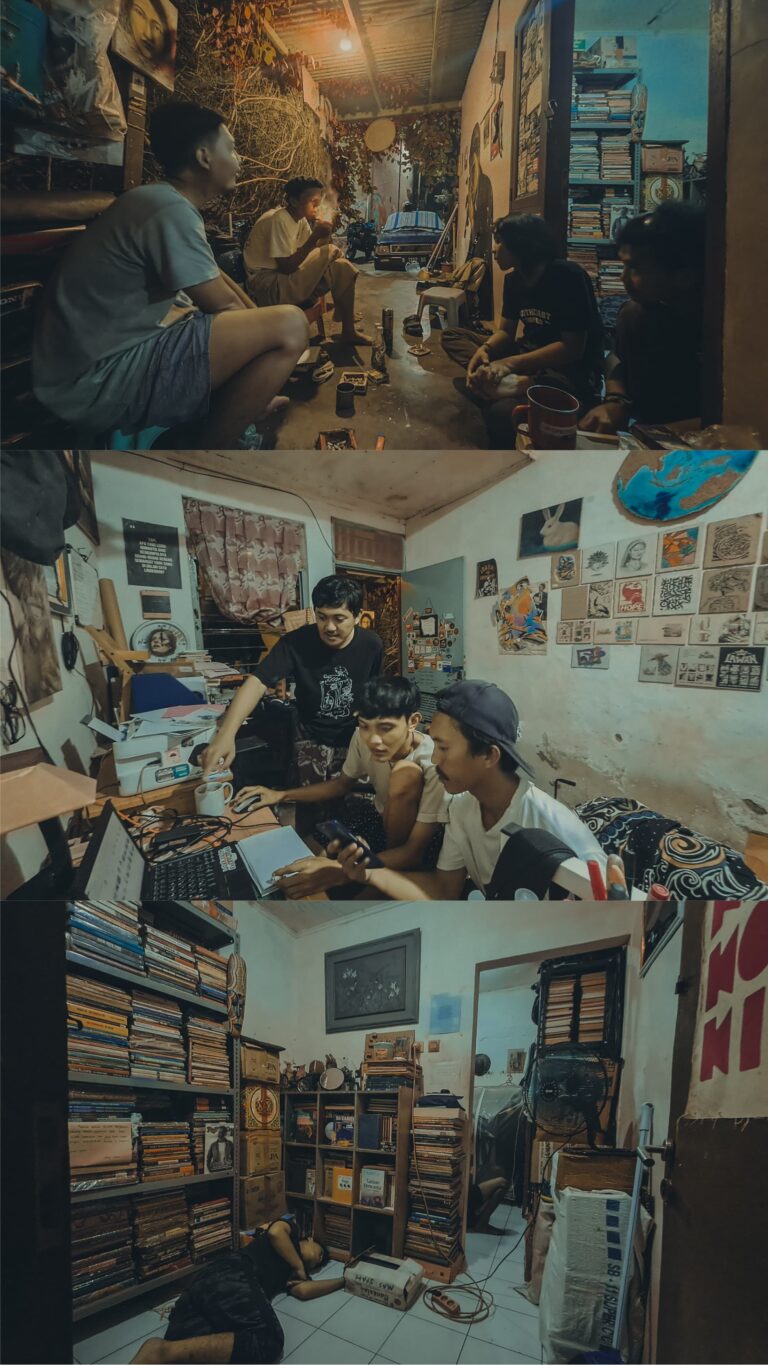

Besoknya, kita kumpulkan lagi sisa energi. Diskusi kecil di secret. Konsolidasi di warung kopi. Bikin flyer digital. Lalu turun lagi dengan semangat yang sama. Dan lagi-lagi, aparat sudah menunggu dengan tameng, borgol, dan tuduhan “anarkis” yang selalu siap mereka lempar. Batu kembali jatuh.

Tapi anehnya, pengulangan itu tidak membunuh. Justru di dalam siklus jatuh–dorong itulah kita menemukan denyut hidup. Dari kericuhan kemarin lahirlah cerita kocak yang dibagikan di grup WA; dari kejar-kejaran dengan aparat muncul meme baru yang viral di Twitter dan Instagram; dari sakit pinggang akibat digelandang semalaman kita bisa bercanda, “dah kek tokoh-tokoh di Laut Bercerita kita”.

Di titik inilah Camus bisa kita dengar lagi. Sebab aktivisme bukan garis lurus menuju kemenangan, melainkan spiral Sisifus yang tak pernah selesai. Kita tahu ujungnya tak pernah tuntas, tapi kita tetap mendorong, sebab berhenti artinya mati—entah mati secara fisik, atau mati secara filosofis. Dan justru di dalam pengulangan itulah hidup kita berdenyut. Bertemu kawan baru, menertawakan absurditas negara, menemukan makna-makna kecil di jalan dan merawat kekrisisan kasih saying.

Dan seperti sisifus yang kita harus andaikan bahagia. Aktivis pun sama. Bukan karena menang. Tapi karena memilih untuk terus ada. Terus melawan. Di tengah dunia yang jalang dan sembarang.

*tulisan ini hasil dari bahan diskusi yang diadakan Sekolah Filsafat Jalanan Bogor dengan tema diskusi “The Myth of Sisyphus Dalam Perspektif Sastra dan Filsafat” pada hari Minggu 28 September 2025 di Tamu Coffee.