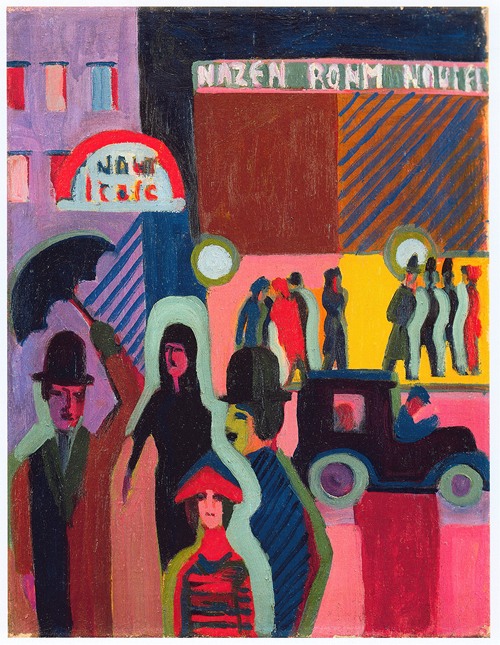

store in the rain (1927)

“Amnesia sejarah menjadi fenomena yang berbahaya, bukan hanya karena menggerogoti integritas moral dan inetelektual, melainkan juga karena menjadi dasar bagi kejahatan yang terentang pada masa depan.”

Tulis Noam Chomsky dalam buku Who Rules The World.

Saudara-saudari, jika boleh terus terang, saya ingin mengatakan bahwa sejarah telah banyak mengajarkan kita bagaimana sesungguhnya segelintir pahlawan dan idola suatu bangsa itu kadang-kadang setelah berkuasa ternyata hanya bisa membuat kecewa belaka. Dengan situasi sekarang pun kita telah dibuktikan secara gamblang, bahwa yang awalnya menjadi idola, dipuji-agungkan karena gemoy-goyang andalannya saat episode pemilu yang lalu, kini telah mendapat banyak perlawanan dari banyak kalangan pendukungnya sendiri, sebab mulai terasalah bagaimana ugal-ugalannya dalam mengendarai pemerintahan di pangkuan komandonya.

Sebelum melanjutkan, perkenankan saya untuk membahas sejenak masa lampau ketika drama permulaan Orde Baru (Orba). Kita tahu betul, Orba adalah sebuah koalisi yang dibentuk dengan maksud mengakhiri demokrasi terpimpin ala Soekarno yang meramu satu istilah dari tiga model kekuatan politik Indonesia saat itu, yakni kekuatan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom).

Tentu, kita dapat melihat bagaimana catatan sejarah pada era itu secara gamblang hari ini, apalagi ketika kelompok mahasiswa berperan dalam koalisi tersebut. Bagaimana tidak, di era itu mahasiswa sungguh sedang membara dalam mengobarkan gelora perlawanan terhadap kekuasaan Soekarno yang dirasa semakin di-luar nalar. Ditambah bagaimana persoalan nama Sang Proklamator itu sering diseret ke dalam peristiwa Gestapu yang mengerikan di sisi lain, dan di lain sisi sangat dramatis ala film Drakor.

Pada tahun 1965 misalnya, bersama dukungan Sjarif Thajeb, seorang jenderal angkatan darat, mahasiswa membentuk federasi organisasi-organisasi mahasiswa yang diberi nama Kesatuan Mahasiswa Indonesia (KAMI). Tujuan utama KAMI tak lain dan tak bukan untuk menumpas Gestapu. Soekarno yang dirasa memiliki hubungan yang mesra dengan Partai Komunis Indonesia saat itu menjadi sasaran penumpasan. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa gerakan mahasiswa untuk menyingkirkan Orde Lama (Orla), suka tak suka pada kenyataannya memang lekat dan tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Angkatan Darat (AD) itu sendiri.

Maka dari itu, tak perlu aneh ketika melihat pemerintah di era Orba yang dipimpin Soeharto menggantikan tampuk kekuasaan (Orla) Soekarno, hubungan romantis AD dengan mahasiswa ada di level puncak praduga. Pemerintah selalu berupaya menjaga hubungan yang harmonis dengan kalangan mahasiswa. Jelas, itu bukan tanpa alasan, pemerintah Orba selain menjilati pantat mahasiswa saat itu, yang dampaknya mampu membendung bara api perlawanan dalam mengganggu tampuk kekuasaan Orba yang sedang berjalan lenggang. Barangkali bisa kita katakan bahwa pemerintah Orba nyaris berhasil menjaga jalan mulus kekuasaannya, sampai pada akhirnya peristiwa 6 oktober 1970 meletus bagai dentuman Krakatau.

Mari mengintip sedikit ke dalam buku Dilarang Gondrong olahan Aria Wiratma Yudhistira misalnya, yang menceritakan sebuah peristiwa berdarah melibatkan mahasiswa ITB dan taruna-taruna akademi Akabri, sampai memakan korban jiwa yang tewas akibat luka tembak ditubuhnya oleh seorang anggota ABRI. Lucunya, peristiwa tersebut diawali dengan aturan yang tak masuk di-akal. Dimulai dengan adanya aksi anti-rambut gondrong yang dilakukan taruna-taruna Akabri tingkat IV, sejak awal september tahun 1970 di Kota Bandung sebagai satu gelaran operasinya.

Aksi corat-coret pun mulai dilancarkan sebagai bentuk penolakan mahasiswa ITB yang dicukur paksa rambutnya oleh taruna Akabri. Keadaan kedua belah pihak memanas, alhasil singkat ceritanya, setelah perundingan telah mencapai kesepakatan, keduanya bersedia untuk melakukan pertandingan sepak bola antara mahasiswa ITB melawan taruna Akabri sebagai upaya “baikan”.

Hari itu, 6 Oktober 1970 dalam sebuah pertandingan sepak bola antara mahasiswa ITB melawan akademi Akabri dengan maksud memperbaiki hubungan antara pemerintah dan mahasiswa jauh panggang dari api berjalan, tidak lancar dan semestinya. Namun siapa sangka semua berubah menjadi malapetaka, karena memakan korban jiwa dari pihak mahasiswa.

Nahas, pertandingan berakhir ricuh. Niat awal untuk ajang baikan, malah jadi keributan yang memakam korban jiwa. Rene Louis Coenraad, mahasiswa ITB jurusan teknik elektro tewas dengan luka tembak ditubuhnya (baca: hal. 123-127). Sejak saat itu banyak bara kecil perlawanan mulai menyala pelan-pelan. Kendati butuh waktu perjuangan yang tak sebentar, pada akhirnya berbagai elemen masyarakat memadukan kekuatan. Alhasil, rakyat kembali menggulingkan Orba, sama seperti mereka lakukan pada era Orla.

Saudara-saudari, jika kita lihat kondisi hari ini, apakah pemerintah sekarang akan kembali pada pola yang nyaris serupa? Di era yang katanya reformasi ini, ada juga bentuk upaya-upaya romantis yang hendak pemerintah bangun sebagai upaya melanggengkan kekuasaannya. Salah satunnya, Presiden yang belum ada satu tahun menjabat mencoba membentuk jalinan yang romantis antara pemerintah Kabinet Merah Putih dengan para sarjana. Jalinan itu melibatkan pengaturan-pelaksanaan salah satu progam yang digadang-gadang menjadi program andalannya, ya, apalagi kalau bukan Makan Bergizi Gratis (MGB). Pemerintah mencoba merangkul sarjana terpilih melalui seleksi dari militer untuk masuk dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Pertama, saya berpikir bahwa ini menjadi satu langkah pembungkaman dengan bentuk yang romantis. Mengapa demikian? Sebab, para sarjana diberi lapangan pekerjaan oleh program pemerintah, tapi ironisnya akan menjadi dan dalam kontrol langsung Tentara Nasional Indonesia sebagai pihak keamanan: kedisiplinan(?).

Persoalan itu melahirkan banyak pertanyaan misalnya, “manakah yang lebih dulu, makan atau pendidikan?” Bisakah hal itu dijalankan secara berbarengan? Sebab belajar tanpa makan juga bukankah adalah sebuah siksaan? Dan bukankah jika mengingat uang hasil dari kasus-kasus korupsi yang tak terhingga jumlahnya itu, barangkali bisa digunakan dengan lebih bijaksana untuk pendidikan dan pemenuhan gizi yang maksimal? Mengapa rentetan pertanyaan itu tidak kita sikapi bersama, dan kita malahan legawa melihat hasil pajak kita hanya dipakai-digunakan untuk mendanai pembelian pelengkapan senjata yang fungsinya belum terlalu penting, sebab sebagian besar malahan sering digunakan untuk melukai rakyatnya sendiri.

Mendengar kalimat ”reformasi telah mati” bukanlah suatu hal yang asing, namun pada akhirnya ini hanya menjadi pernyataan yang melahirkan pertanyaan kembali yang tidak memiliki ujung, apakah reformasi pernah benar-benar lahir?. Karena saya pikir, menjadi hal yang paradoks ketika sesuatu yang tidak pernah lahir mengalami kematian. Atau lihat saja hari ini, ketika buku dijadikan barang bukti kejahatan, bukankah semestinya itu menjadi hal yang bodoh (untuk tidak mengatakan tolol) dilakukan negara.

Pembaca yang budiman, sebelum menutup orasi ini, janganlah kita menutup mata. Lihatlah kondisi hari ini, di era yang katanya telah reformasi dari Orba ini, di saat ramai gejolak politik, kasus, tragedi-peristiwa beberapa waktu belakang ini, bukankah kita belum “selesai” dengan reformasi itu sendiri. Lihatlah bagaimana praktik pemerintah yang semakim ugal-ugalan. Banyak pihak yang melawan, ya, sejak zaman ke zaman, namun tetap sama mereka akan dan selalu dihadang dengan pukulan, bahkan sialnya dengan moncong laras panjang. Jika saya bertanya pada kalian, sudah berapa nyawa manusia indonesia yang direnggut negaranya sendiri, Saudara-saudari?

Seolah semangat perlawanan telah jatuh pada kekalahan. Ya, sejak zaman ke zaman hal itu terus berulang disuarakan, namun tetap dan walaupun perlahan-lahan terus tumbuh dan berkembang di segala medan perlawanan. Tentu, napas kita masih panjang, napas anak-cucu kita juga masih sangat panjang untuk terus mempersiapkan api perlawanan pada ketidakadilan negara. Dan, betapapun panjangnya napas yang diperlukan, sebelum kita menjadi bangsa yang merdeka dan sejahtera, tragedi kematian akan terus berulang, bertambah, bahkan mungkin lebih mengenaskan.

Saudara-saudari, saya tidak akan bicara lebih panjang dari ini, sebab saya rasa kita sudah lama memendam marah sejadi-jadinya, yang terwariskan dari penderitaan nenek-moyang kita sendiri. tidak ada yang mesti kita tunggu, Ratu Adil itu mitos. Ia telah mati sejak Indonesia memerdekakan diri. Sebab, kitalah sendiri yang mesti merebut kembali segala bentuk hak hidup kita sebagai manusia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.