A Mountain Landscape With Creek 1808-1888

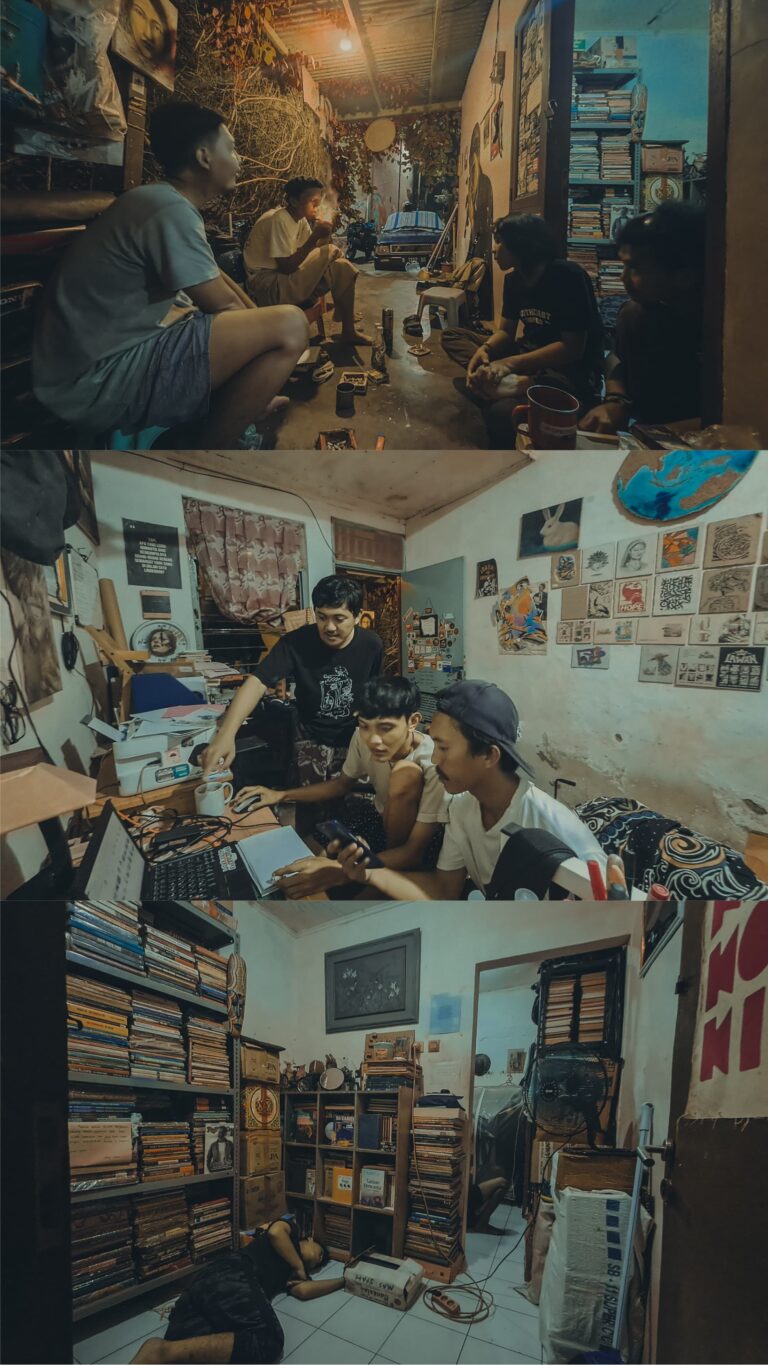

Ada sesuatu yang cukup menggelitik dalam cara orang Sunda menamai tempat. Nama-nama itu sering terdengar aneh, lucu, bahkan “jorok”. Namun mungkin justru di situlah letak kebijaksanaannya. Dalam dunia yang cenderung menuntut kesopanan bahasa, orang Sunda justru menunjukkan keberanian untuk menamai sesuatu apa adanya—jujur, spontan, dan tanpa basa-basi. Di balik kelucuan yang tampak, tersimpan cara berpikir yang dalam: bahwa bahasa bukan alat untuk menyembunyikan kenyataan, tetapi untuk menyingkapnya, mendobrak apa-apa yang menjadi batasan.

Penamaan geografis dalam tradisi Sunda (dan tradisi lain) bukan sekadar urusan administratif. Ia adalah cara masyarakat mengikatkan diri pada lanskap tempat mereka hidup. Dalam setiap nama, ada narasi kecil tentang tanah, air, tubuh, dan pengalaman sehari-hari. Pasir Heunceut, Cikanjut, Cibaok, dan Gunung Eweranda hanyalah beberapa contoh bagaimana relasi manusia dan alam diterjemahkan ke dalam kata-kata. Yang bagi sebagian orang tampak sebagai kelakar ngasal, bagi mereka adalah deskripsi yang murni atas kenyataan di depan mata. Dan hal itu membawa gambaran bahwa gelagat orang Sunda, sejak zaman baheula sudah menimbang antara batas realis dan surealis dalam laku hidupnya sendiri.

Namun ketika dunia modern datang membawa rasa malu dan standar moral baru, makna-makna itu mulai bergeser. Kita menilai bahasa masa lalu dengan kacamata moral hari ini—sebuah cara pandang yang dalam filsafat disebut moral presentism. Melalui lensa itu, kata-kata yang dulu netral menjadi dianggap kotor. Padahal yang berubah bukanlah bahasanya, melainkan imajinasi moral kita sendiri l.

Ambil contoh Pasir Heunceut. Dalam bahasa Sunda, “heunceut” berarti alat kelamin perempuan. Dalam pemahaman lama, kata ini tidak memiliki beban erotis. Ia adalah bagian dari tubuh yang merepresentasikan kesuburan—ruang hidup, tempat asal kehidupan. Maka penamaan “Pasir Heunceut” sangat mungkin bisa dibaca sebagai metafora topografis: tanah yang cekung, lembap, dan memiliki nilai kesuburan dalam menumbuh-kembangkan kehidupan. Namun dalam pandangan modern yang sarat tabu, kata itu dianggap tidak pantas diucapkan. Akibatnya, makna awal yang terang-benderang dan sangat ekologis itu digantikan oleh rasa malu yang bersumber dari moralitas baru.

Kini, nama itu bahkan telah diganti secara resmi menjadi Mumunggang Bangelung. Nama baru ini mungkin terdengar lebih sopan di telinga birokrasi, tapi sekaligus menandai penghapusan simbolik atas tubuh perempuan dari ruang bahasa publik. Penggantian nama ini mempertontonkan bagaimana kekuasaan moral modern bekerja: mensterilkan bahasa agar sesuai dengan standar kepantasan, sekaligus memutus hubungan antara manusia dan kenyataan yang dulu diwakilinya.

Hal serupa terjadi pada Cikanjut. Dalam bahasa Sunda, awalan “ci” berarti air, sedangkan “kanjut” berarti “tempat menyimpan.” Nama ini sesungguhnya menunjuk pada sumber air yang tenang, wadah alamiah yang menyimpan kehidupan. Tetapi maknanya kini dibaca lain—seolah kata itu berkonotasi cabul. Pergeseran tafsir ini menunjukkan betapa imajinasi modern kehilangan konteks linguistik lama. Yang dulu merupakan deskripsi ekologis kini dibaca dengan imaji erotik. Dengan kata lain, bukan bahasanya yang cabul, tapi cara pandang kita terhadapnya.

Cibaok mengandung kisah yang mirip. “Baok” berarti bulu-bulu halus yang hanyut di air—detail kecil yang hanya mungkin ditangkap oleh masyarakat yang hidup dekat dengan sungai. Nama itu mencerminkan keintiman pandangan terhadap alam, pengamatan yang konkret, tanpa rasa malu terhadap tubuh dan materialitas. Namun ketika bahasa diatur oleh kesopanan modern, yang konkret justru dianggap tercela. Dalam proses itu, kita kehilangan kemampuan untuk menamai dunia dengan kejujuran yang puitis.

Sementara itu, Gunung Eweranda menunjukkan bentuk lain dari salah baca modern. Banyak yang mengira “ewe” dalam nama itu berasal dari kata yang bermakna bersentuhan. Padahal dalam bahasa Sunda lama, “awewe”—atau bentuk pendeknya “ewe”—adalah sebutan biasa bagi perempuan, sama netralnya dengan “wanita.” Eweranda bisa dimaknai sebagai “perempuan randa”—seorang janda, figur perempuan yang teguh dan mandiri. Ada kemungkinan gunung itu dinamai karena kisah tentang seorang janda di sekitarnya, atau karena bentuknya menyerupai tubuh perempuan yang berbaring. Dalam kedua tafsir itu, nama tersebut adalah bentuk penghormatan terhadap daya hidup perempuan, bukan ejekan.

Jika kita perhatikan lebih jauh, nama-nama semacam ini mengandung filosofi yang tak kalah penting dari teori akademik mana pun. Orang Sunda menamai dunia dengan mengakui tubuh sebagai bagian dari alam, bukan lawannya. Tubuh bukan objek yang harus ditutupi, melainkan simbol kehidupan yang mesti diakui. Kesadaran ini menegaskan keterhubungan antara manusia dan lingkungan—antara kata dan kenyataan. Dengan demikian, bahasa Sunda lama tidak sekadar merekam ruang, tetapi juga memelihara cara pandang ekologis yang mendasar.

Namun modernitas membawa logika yang berbeda. Bahasa kini tunduk pada estetika kesopanan, bukan kebenaran pengalaman. Nama-nama yang dianggap tidak pantas dihapus atau diganti, seolah kemajuan bisa diukur dari seberapa steril bahasa kita. Di balik itu bekerja kekuasaan simbolik: siapa yang berhak menamai, dan siapa yang dinilai tidak pantas menamai. Dalam proses itu, sejarah lokal dan pengalaman ekologis ikut disingkirkan.

Ironisnya, kita hidup di zaman yang mudah tersinggung oleh kata, tetapi terbiasa pada ketidakadilan yang nyata. Kita malu menyebut “heunceut,” tapi tidak malu mencemari tanah dan menebang hutan. Kita terganggu oleh bunyi kata “kanjut,” tapi terbiasa menyimpan ketimpangan di bawah karpet moralitas. Di sini, nomenklatur Sunda menawarkan kritik halus: ia mengingatkan bahwa kejujuran terhadap tubuh dan alam jauh lebih bermakna ketimbang kesopanan yang menipu.

Nomenklatur Sunda mungkin tampak “ngelantur” bagi nalar modern—terlalu cair antara yang serius dan yang jenaka, antara yang luhur dan yang sehari-hari. Tapi justru di situlah nilainya. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu lahir dari penghindaran terhadap yang dianggap rendah, melainkan dari penerimaan terhadap yang apa adanya. Dalam tawa, dalam nama, dalam bahasa yang dianggap lucu, tersimpan cara berpikir yang mengakui dunia tanpa menyensor kenyataan.

Jadi, ketika kita melewati tempat bernama Pasir Heunceut atau Gunung Eweranda, tertawalah jika perlu—tapi setelah tawa itu, cobalah berpikir: mengapa kita menertawakan bahasa sendiri? Mengapa yang dulu wajar kini dianggap tabu?