Dalam sebuah diskusi budaya bertajuk “Kebudayaan Dalam Demokrasi Kita” pada Jum’at, 24 Januari 2025, di Bentara Budaya Jakarta. Perhatian saya justru tertuju pada fenomena atau misteri yang sering kita jumpai yaitu bangku depan kosong. Saya melihat beberapa orang yang datang lebih awal ingin duduk di depan, tapi tidak diperbolehkan dengan alasan semula untuk Mentri (yang seperti biasanya berhalangan hadir), kemudian diwakilkan oleh Wamen beserta jajaran-jajarannya. Sehingga tak seorangpun yang orang biasa, baik pemerhati budaya, pelaku seni, atau rakyat pada umumnya diperbolehkan mengisi tempat duduk tersebut, kecuali yang lain yang masih kosong.

Seringkali juga acara (yang berkemungkinan akan dihadiri para pejabat pemerintahan) selalu dimulai dengan tidak tepat waktu, karena menunggu dan hanya menunggu mereka datang. Padahal, si moderator dan tiga pembicara utamanya sudah datang lebih dulu. Lagipula kedatangan mereka bukan sebagai pembicara, melainkan sekadar mengisi sambutan atau pidato pembuka. Formalitas basi-basi. Dan yang membikin saya sentimen ialah, ketika mereka sudah ditunggu karena merasa diharapkan oleh panitia pelaksana, sudah diberi waktu dan tempat untuk memberikan pidato sepenggal-sepenggal, lalu minta difoto bersama selain untuk laporan dokumentasi atau berangkali juga semacam pencitraan, tapi sesudah itu, izin pamit undur diri dengan alasan tidak bisa mengikuti diskusinya. Begitulah gambaran rata-rata kebudayaan elitis yang berkesan kurang ajar dan dimaklumkan dalam kewajaran sosial.

Daripada berlarat-larat membicarakan perilaku mereka yang sama sekali tidak dapat mencerminkan bahwa Indonesia adalah Ibu Kota Kebudayaan Dunia, sebagaimana termaktub dalam visi grand design kebudayaan. Mending saya menelusuri legenda kursi kosong dan hal-hal lain yang menyokong kebudayaan. Di atas telah kita dapati peristiwa kursi kosong dengan alasan berlakunya hanya untuk orang-orang dalam kementerian, wabil-khusus kebudayaan. Sedangkan, kegiatan tersebut merupakan agenda kegelisahan rakyat terhadap gejala-gejala kebudayaan saat ini, dan itu di luar agenda pemerintahan. Tidak didukung oleh pemerintahan. Tanpa baliho spanduk politik. Tanpa pesan endorsement Presiden sekalipun. Tanpa embel-embel amplop kementerian. Tanpa pamrih. Maka sewajarnya pula diskusi budaya ini digelar tanpa kursi kementerian, selain untuk masyarakat umum yang punya perhatian sekaligus keresahan bersama mengenai perkembangan kebudayaan dan akan ke manakah arahnya.

Kementerian boleh datang, asal tidak perlu pakai undangan. Sebab masyarakat yang hadir pun tidak diundang. Tergerak karena sama-sama percaya, saling menjaga kejernihan hati, dan saling merawat keindahan hidup demi keberlangsungan kebudayaan yang lebih manusiawi. Karena ada banyak hal peristiwa kemanusiaan yang agak sukar sekali untuk menyebutkan bahwa pelakunya itu manusia. Seringkali kita mendengar atau melihat berita bahwa ada seorang suami yang menggantung istrinya, ada seorang istri yang memutilasi suaminya, ada seorang suami yang membakar keluarganya, ada seorang istri yang melakukan pembunuhan sadis kepada keluarganya, dan semacamnya. Apakah ini bisa disebut manusia? Kebudayaan macam apa yang akan kita tempuh-jalani kalau laku hidup keseharian kita ternyata berpotensi semengerikan itu?

Apakah perusakan-perusakan alam dan penggusuran-penggusuran lingkungan hidup itu merupakan agenda infrastruktur kebudayaan terkait?

Tampaknya, kebudayaan dalam kementeriaan masih dan akan senantiasa dipahami sebagai urusan materi belaka, biarlah rohani milik masing-masing saja. Hal ini kelihatan jelas sekali bahwa kementerian dengan seperangkat metedologi pembinaan-melindungi-merawat-menjaga kebudayaan itu cuma pepesan kosong. Pemerintah baru akan menghargai suatu produk kebudayaan apabila produk tersebut mampu bersaing dengan kebudayaan luar. Kebudayaan masih dilihat sebagai “sabung ayam” atau “tarkam”. Urusannya kompetitif, menang-kalah, untung-rugi, diakui-tidak dianggap, dan diperjuangin-diabaikan.

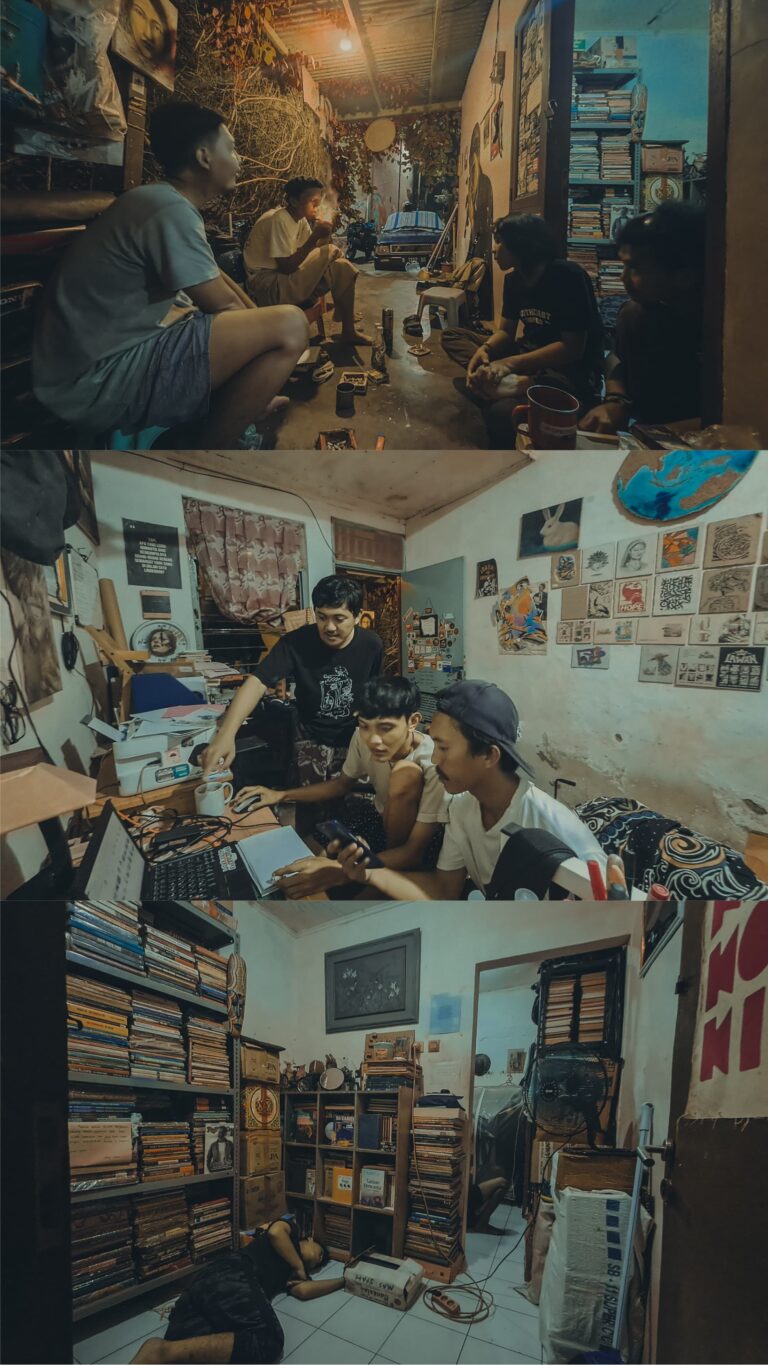

Sedangkan, kesenian kita sejak dulu kala senantiasa swadaya, dan lebih masuk kategori kebudayaan survive. Baru beberapa tahun belakangan hingga saat ini, pemerintah memberi dukungan semacam “dana abadi kebudayaan”, yang kemudian menjadi “dana indonesiana”: 2022 sejumlah 3 triliun, 2023 sejumlah 5 triliun, 2024 sejumlah 2 triliun, dan 2025 (belum ada data nominalnya) entahlah meningkat atau menurun drastis. Tetapi persoalannya bukan seberapa besar jumlahnya, melainkan pada kegalauan struktural yang tidak merata atau tidak kebagian dana tersebut. Menjadi wajarlah apabila kegalauan kesenian kita ialah karena bergantung pada dana-dana pemerintah itu, namun seberapa bergantungkah pelaku budaya pada dana indonesiana? Plus-minus tentu ada. Itulah sebabnya pemerintah seharusnya membutuhkan kebudayaan dialog, dan tidak melulu berkemauan keras melaksanakan kebudayaan monolog. Demikian juga kalau ada diskusi budaya ya duduk sebagaimana rakyat pada umumnya, bukan malah kabur setelah dapat jatah sambutan. Ini kok maunya didengerin, tapi tidak pernah mau mendengarkan. Kebudayaan kok begitu.

Di era keterbukaan “medsos” dan teknologi, kebebasan berekspresi kita masih dipegang penuh dan atau dikendalikan oleh orang-orang dungu plus keras kepala. Padahal, esensi dari kebebasan berekspresi ialah dialog, bukan monolog. Tapi tak jarang kebebasan berekspresi justru menimbulkan ancaman demi ancaman, malahan sangat mungkin terjebak dan terjerat oleh UU ITE. Meski di sebuah negara hukum, kemerdekaan untuk menyatakan pendapat ataupun meneguhkan sikap sosial-politik setiap warga negaranya sudah dijamin oleh undang-undang. Selama cara berbicara seseorang itu sesuai menurut tata aturan yang berlaku, siapapun boleh saja menyampaikan sikap dan keberpihakan sosialnya itu, tanpa perlu dihantui rasa takut.

Jadi memang terasa ganjil kalau kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum saja sebagian dari kita masih merasa ngeri untuk berbicara sesuatu. Permasalahan ini sudah sejak orde baru diperjuangkan, dan setelah orba tumbang, lalu terbitlah UU Nomor 9 Tahun 1998 yang menjamin kebebasan berekspresi, UU No 39 Tahun 1999 yang menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat, serta undang-undang lain yang berkaitan sebelum dan sesudahnya. Akan tetapi, pada kenyataannya permasalahan kita masih sama, yaitu kebebasan berekspresi dan berpendapat tentang apa yang mewakili atau diyakini oleh dirinya. Karena tanpa kebebasan berekspresi, tak mungkin ada jalan bagi perkembangan kebudayaan. Dan lebih aneh lagi kalau di negara merdeka, ternyata kemerdekaan untuk mengekspresikan sesuatu pun masih dicurigai.

Yang mungkin dan harus diisi ialah bangku depan kemerdekaan berekspresi tersebut, sehingga setiap warga negara dapat menyalurkan aspirasinya. Sebagaimana saya bertaruh mengenai makna-makna yang saya percayai itu. Perkara mentri atau para pejabat yang telat hadir dalam suatu diskusi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus terbiasa duduk di bangku penerimaan yang kosong. Meskipun memang tidak semua dari mereka mengharapkan terpandang secara kehormatan sosial, maka untuk itu setiap kebesaran harus diwaspadai dengan rendah hati. Sebagimana pesan Sayyidina Ali, bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain.

26 Januari 2025