The Three Bears Pl.3 (1851) – Harrison William Weir

Ada yang ingin kita percayai sebagai seniman, bahwa kesenian adalah wilayah yang suci, berdikari, tak tersentuh oleh bau busuk politik. Bahwa panggung adalah tempat menghindar, bukan menghadang. Bahwa mencipta berarti menyingkir dari hiruk pikuk. Tapi di ruang kenyataan, kepercayaan semacam itu lebih sering menjadi ilusi yang menjemukan, bukan kebenaran yang jujur.

Karena faktanya, politik selalu hadir dalam kesenian—kadang dengan suara keras, kadang sebagai bisik-bisik dan uang dalam amplop.

Politik bukan melulu soal pemilu atau partai. Politik adalah soal siapa yang menentukan, siapa yang memutuskan, siapa yang diundang, dan siapa yang ditinggalkan. Politik adalah tentang kuasa atas narasi: mana yang dicatat dan mana yang dibiarkan hilang. Dan dalam ekosistem kesenian, kuasa itu menjelma dalam bentuk yang sering tidak kita sadari—dari ruang yang bisa kita akses, dana yang bisa kita ajukan, tema yang dianggap pantas atau terlalu berbahaya.

Kita tahu bahkan tanpa perlu menyebut nama, bahwa ada pementasan-pementasan yang ditolak karena terlalu sensitif. Ada mural yang dihapus karena terlalu jujur. Ada proposal yang ditolak diam-diam karena terlalu mewakili kegelisahan rakyat.

Di kota seperti Bogor, politik dalam kesenian bukan hanya tentang keberpihakan. Ketika ruang tampil dikuasai oleh seremoni, ketika gedung kesenian lebih sering jadi tempat rapat pejabat daripada tempat pentas, maka kita tahu bahwa seni sedang disisihkan secara sistemik.

Kemudian kesenian hidup di pinggiran. Tapi itu bukan berarti diam. Di sana, kesenian menggeliat dan menciptakan bentuk. Ia mungkin tidak punya panggung megah, tapi ia punya suara yang lebih jujur.

Kita belajar dari sejarah bahwa dalam banyak masa, seni justru menemukan fungsinya yang paling radikal ketika politik sedang membungkamnya. Di tengah larangan, seni menyelipkan makna. Di antara sensor, ia merawat simbol. Di bawah pengawasan, ia berbicara dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang punya luka yang sama.

Itulah mengapa berpura-pura bahwa seni bisa netral, adalah siasat yang naif.

Kita tidak sedang bertanya apakah seni harus politis? Kita sedang ditantang untuk jujur, di tengah kekuasaan yang tidak adil, bagaimana mungkin seni benar-benar netral?

Jika hari ini masih ada yang berkarya, mencatat, mempertunjukkan sesuatu di tengah keterbatasan ini dan itu, maka itu adalah tindakan yang tidak kecil. Ia mungkin tidak mengibarkan bendera, tapi ia merawat kemungkinan. Dan kemungkinan dalam dunia yang makin sempit oleh kekuasaan adalah bentuk perlawanan yang paling awal.

Karena seni seperti sejarah, tidak bisa terus hidup hanya sebagai pujaan. Ia harus menjadi pelajaran. Dan setiap pelajaran politik, dimulai dari satu hal yang sederhana keberanian untuk tidak lagi berpura-pura netral.

Ketiadaan pemerentah dalam urusan kesenian bukanlah hal baru. Tapi di Bogor, ketiadaan itu justru membentuk lanskap yang paradoksal. Pemerentah sekadar hadir dalam bentuk program, struktur, kadang bangunan, tapi absen dalam hal yang paling esensial: pengorganisasian kehidupan seni secara utuh dan berkelanjutan.

Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar kevakuman yang terjadi secara alami, tetapi justru merupakan pembiaran yang sistemik. Tidak ada arah, tidak ada pendampingan, tidak ada pencatatan. Maka jangan heran jika tidak ada satupun bentuk kesenian di Bogor yang bisa disebut sebagai “arus utama”. Karena untuk punya arus utama, kita perlu arus. Dan arus itu hanya bisa terbentuk jika ada sistem yang konsisten mengalirkan energi dari berbagai sisi: pendidikan seni, ruang tampil, dukungan produksi, dan arsip.

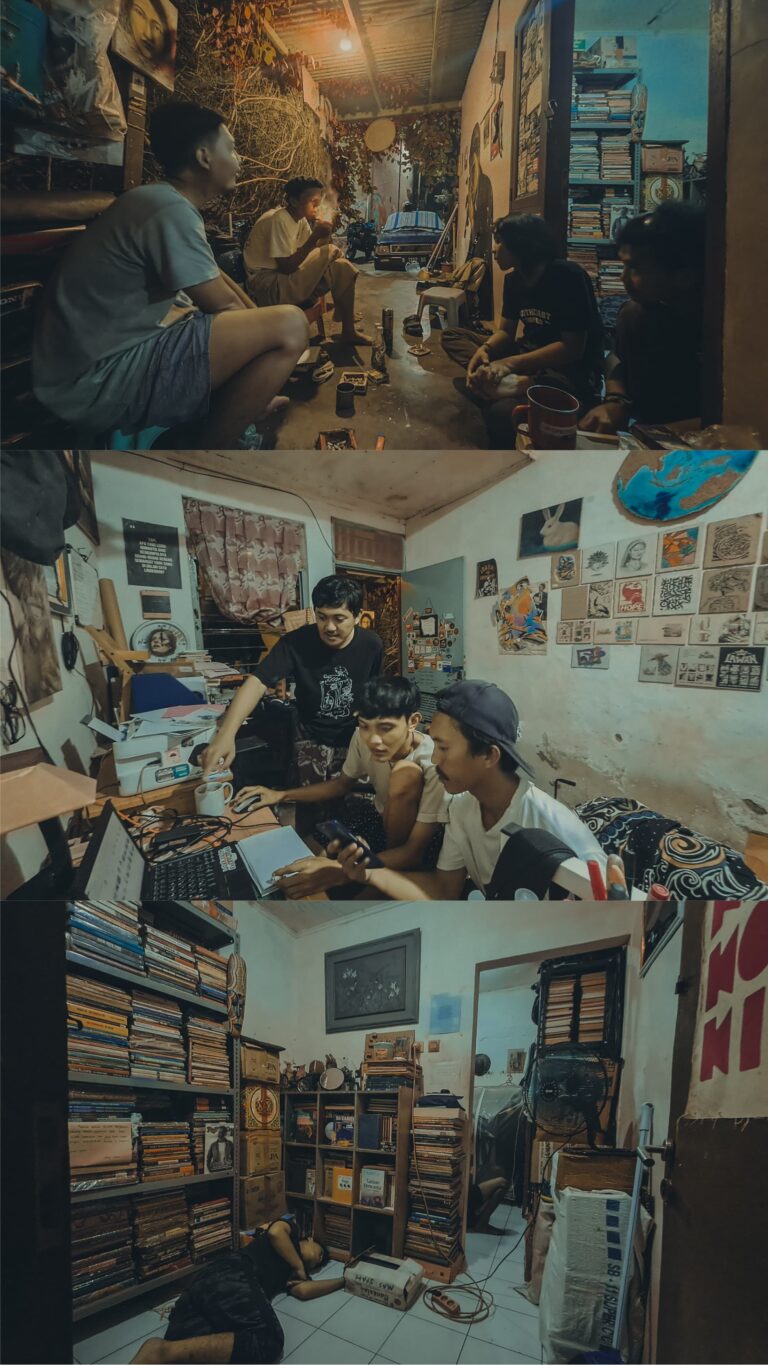

Di tengah kekosongan itu komunitas-komunitas di Bogor mengambil peran, yang dulu dianggap pinggiran, kini menjadi pusat dan yang dulu hanya ruang alternatif, sekarang menjadi pusat ekosistem. Komunitas-komunitas kecil yang tersebar di banyak sudut kota, dari warung kopi hingga lorong rumah, telah menjadi tempat lahirnya diskusi, pementasan, pembacaan, hingga pengarsipan mikro. Mereka bekerja dengan minim dukungan dan penuh keyakinan bahwa kesenian musti tetap dilestarikan.

Inilah ironi kesenian di Bogor: pemerentah tidak hadir, tapi komunitas tetap terus berjalan. Dan justru karena pemerentah tidak hadir, komunitas bisa tumbuh tanpa harus tunduk pada birokrasi yang sering kali kaku dan seremonial.

Tentu ini bukan perayaan kekosongan. Ketidakhadiran pemerentah dalam bidang seni bukan hal yang bisa kita banggakan. Karena pada akhirnya, tanpa infrastruktur yang adil dan berkelanjutan, seni akan selalu bergerak dalam ketidakpastian. Komunitas bisa kuat, tapi mereka tidak bisa terus-menerus bekerja dalam kekosongan sistem. Ada titik di mana ketidakhadiran pemerentah akan terasa sebagai penelantaran dan itu harus segera kita sadari.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemerentah harus ikut campur dalam urusan seni, tapi: apakah kita akan terus membiarkan komunitas mengurus semuanya sendirian, sementara institusi yang seharusnya bertanggung jawab hanya hadir sebagai penonton yang diam?

Dan jika tidak ada jawaban, maka lagi-lagi sejarah akan mencatat: bahwa yang disebut arus utama di Bogor, tidak pernah lahir dari kekuasaan, tapi dari ruang-ruang kecil yang disusun oleh tangan-tangan yang tidak pernah menyerah meski tak pernah diundang seremoni dan makan-makan di gedung formal.

Kemudian semuanya itu berdampak ke hal lain, hal yang juga tidak dipedulikan oleh pemerentah. Di kota ini regenerasi seniman tidak pernah menjadi agenda. Itu terjadi bukan karena dirancang, tapi karena kebetulan. Dan kebetulan bukanlah fondasi yang bisa kita andalkan untuk membangun keberlanjutan.

Ketika kita membicarakan seniman-seniman muda di Bogor hari ini, yang muncul justru rasa heran: mengapa mereka masih ada? Dari mana mereka belajar? Siapa yang menemani proses tumbuh mereka? Di kota yang tidak menyediakan ruang belajar yang aman,

tidak memiliki pusat arsip yang hidup, dan tidak menyiapkan ruang temu antargenerasi, keberadaan seniman muda adalah bukti bahwa seni tetap bertahan meski sistem telah lama pergi.

Regenerasi seharusnya lahir dari pertemuan yang intensif. Tapi di Bogor, jarak antar generasi dibiarkan menganga. Banyak pelaku seni muda bahkan tidak tahu siapa pendahulunya. Tidak pernah mendengar nama-nama yang pernah berjibaku di panggung kota ini puluhan tahun lalu. Sulit untuk membaca naskah yang dulu mengguncang ruang pertunjukan kecil di masa pasca-65. Semua tinggal dalam kabut, karena tidak ada yang menulis, tidak ada yang mendokumentasikan, dan tidak ada yang mengenalkan.

Ini bukan kesalahan seniman muda. Ini cermin dari sebuah kota yang tidak menganggap penting regenerasi dan pengarsipan. Dan ketika dua hal itu tidak menjadi perhatian, yang tumbuh adalah isolasi—seniman yang bekerja sendiri-sendiri, memulai dari nol, dan akhirnya lelah karena tidak tahu harus melangkah ke mana lagi.

Kita tahu regenerasi butuh ekosistem, hal itu tidak cukup hanya dengan niat. Ia membutuhkan ruang belajar yang membebaskan, pertemuan lintas umur yang nyaman (baca: tidak ada senioritas), dan lembaga yang tidak hanya seremonial, tapi hidup bersama senimannya. Di kota ini semua itu tak pernah ada. Gedung kesenian tidak menjadi rumah, dewan tidak menjadi jembatan, dan institusi pendidikan terlalu jauh dari denyut praktik artistik yang nyata.

Akhirnya regenerasi hanya berlangsung di komunitas. Di ruang-ruang kecil seniman belajar dari sesamanya, mengarsipkan sendiri, membentuk mata rantai baru dengan perlengkapan yang sederhana.

Regenerasi yang sehat butuh tempat yang percaya bahwa seni bukan sekadar hiburan atau pelengkap agenda pemerintahan. Ia membutuhkan kota yang bersedia diam untuk mendengarkan, kota yang punya ingatan, dan kota yang tidak hanya menghitung jumlah acara, tapi juga menumbuhkan percakapan panjang yang melintasi generasi.

Jika hari ini regenerasi masih terjadi, itu bukan karena sistem bekerja. Itu karena ada yang bersikeras melanjutkan, meski tidak tahu apa dan bagaimana nasib kesenian di tahun-tahun yang akan datang.

Dan jika kita tidak mulai memperbaiki situasi ini, maka satu generasi lagi akan tumbuh dalam gelap yang sama. Mencari tanpa tahu apa yang hilang. Mencipta tanpa tahu siapa yang pernah membuka jalan.