Croesus showing Solon his Riches – Frans Francken the Younger (1581 – 1642)

I

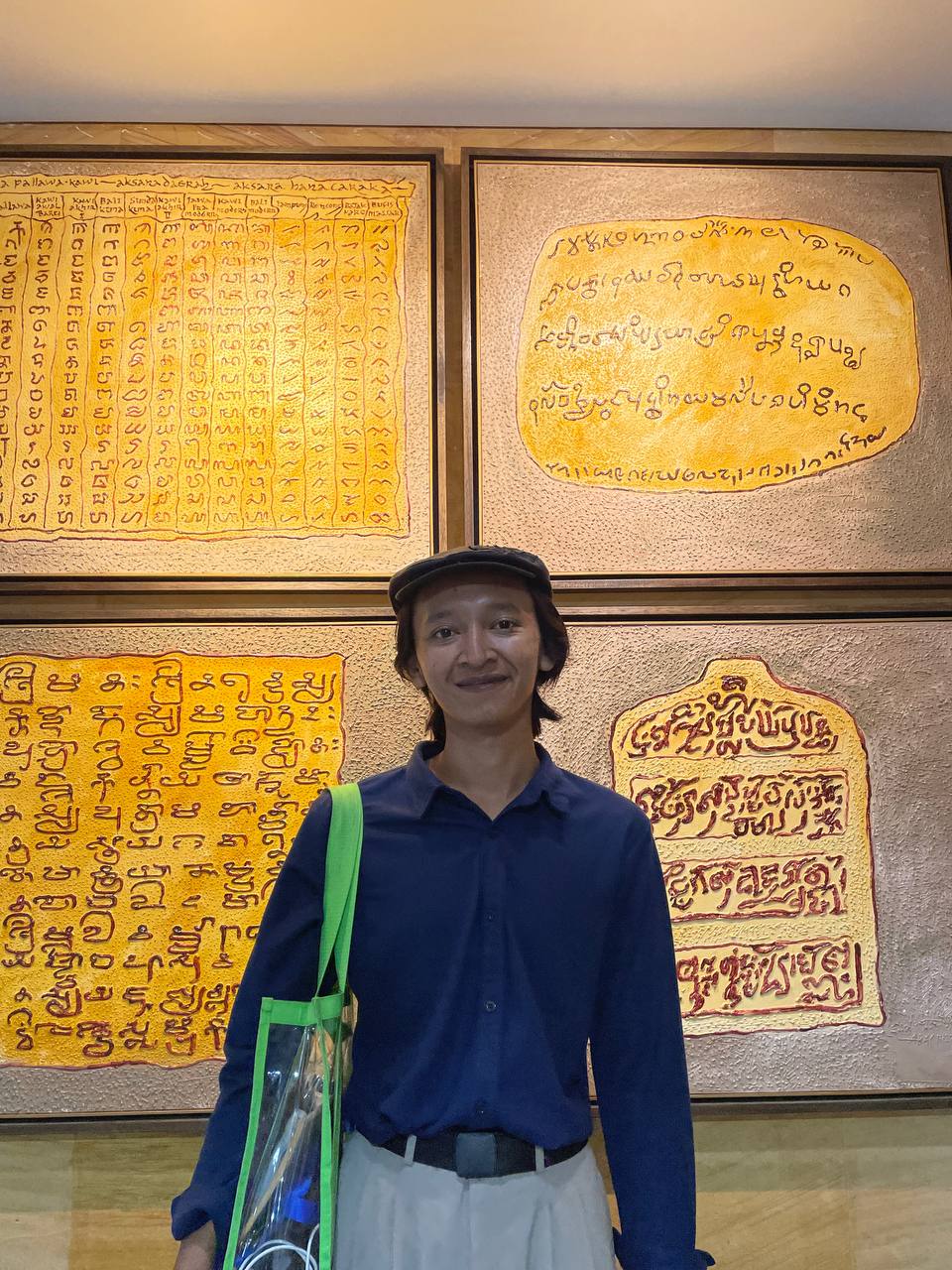

Dalam tulisan Orasi Dewan Kesenian 2025, di zine vol.1, saya menutupnya dengan serangkaian persoalan bahwa, masyarakat seniman di Bogor tidak punya waktu lagi, sebab inilah saatnya dan sudah waktunya untuk mengolah daya reflektif-evaluatifnya hari ini: baik di kalangan persona seniman sendiri maupun di tiap kelompoknya, untuk memaknai geliat pencerahan bersama. Ketika masyarakat seniman sudah sampai pada pembentukan cita-cita pencerahan bersama, kita akan sampai pada suatu titik temu bahwa, Dewan Kesenian Bogor yang kita bangun dan rumuskan bersama ini, Dewan Kesenian Bogor yang kita kendarai untuk sampai kepada tujuan bersama ini, adalah pusat kesenian bersama: yang menampung segala karya, segala kritik, segala publikasi, dan segala dialektika persoalan kehidupan yang terarsipkan dalam laku seni—yang membangun kebudayaan—yang mewarnai peradaban.

Namun, setelah diskusi zine Kesenimanan dan Dewan Kesenian yang Pisah Ranjang Kebudayaan dengan tajuk: Pengadilan Dewan Kesenian Kota Bogor itu mencapai semacam kesepakatan(?) atau katakanlah seperti deklarasi(?) (walau hanya beberapa kelompok) bersama untuk mereposisi dan mengaktivasi Dewan Kesenian Kota Bogor dan memisahkannya dari ranjang kebudayaan itu, entah mengapa saya merasa kita tidak benar-benar mendeklarasikan itu dengan sungguh-sungguh, kita tidak benar-benar sampai pada keputusan bersama. Mengapa demikian?

Karena kita belum sampai pada pencerahan refleksi-evaluatifnya bersama, kita hanya bersama-sama menyadari bahwa, hidup takkan pernah aman/ kapan dan di mana pun/ selamanya terancam bahaya/ dan kebenaran sunyi itu/ penawar duka bersahaja/ selalu risau mengembara/ mustahil seperti misteri/ bayang-bayang rahasia/ bayang-bayang bersilangan/ bayang lintas—bayang pelintasanku (meminjam sedikit tuturan Sajak Kecil-nya Umbu Landu Paranggi), bayang-bayang pelintasanmu, pelintasan kita masing-masing, yang lalu menimbulkan kekhawatiran kita plus ketakutan kita masing-masing: dalam memikirkan, memandang, menghadapi, dan mungkin saja mewahanai wujud Dewan Kesenian Bogor itu sendiri akan seperti apa program kerjanya, kapan harus memulai aktivasinya, bagaimana menyusun kerangkanya, siapa saja yang mesti dan harus menentukan arah-capaiannya, dan lain sebagainya.

Kita, harus jujur pada diri kita sendiri, bahwa kini kita masih berkutat pada pertanyaan pesimistis yang terlalu didramatisir: apakah kita bisa terbebas dari bahaya yang bernama kekeliruan/kekhilafan sebagaimana yang dilakukan para pendahulu—yang cacat pengkaryaan, cacat kritik, cacat arsip, cacat publikasi, dan lebih kompleksnya akan mengarah pada persoalan huru-hara biaya-anggaran operasional? Apakah kita bisa menyusun visi-misi dalam membangun ekosistem kesenian yang benar-benar bisa menghubungkan tiap persona-kelompok seniman lintas disiplin yang ada di Bogor itu dengan kehadiran Dewan Kesenian Bogor? Apakah jika kita terus bergerak secara keras-mendobrak segala persoalan yang macet itu, dalam hal ini ekosistem kesenian Bogor, kita akan masuk kategori kurang-ajar? Pertanyaan itu akan terus tumbuh, berantai, bersambung, jika kita tidak sesegera mungkin menyepakatinya. Kita harus keluar dari labirin ketersesatan arah.

Maka dari itu, setelah pengadilan selesai dengan atau belum jelasnya putusan secara final Dewan Kesenian Kota Bogor itu perkaranya seperti apa dan bagaimana, kita mesti tuntaskan itu dalam sebuah musyawarah lanjutan, dalam meja bundar, dalam riungan, dalam gelanggang medan laga, dalam serangkaian dialektika—untuk sampai pada medan makna: apakah perkara putusan Dewan Kesenian Kota Bogor terbebas dari tuntutan dengan catatan diaktivasi plus direposisi, atau kita jatuhi hukuman mati saja karena sudah tidak relevan dengan rute hidup kesenian kita hari ini, sebab istilah dewan terlalu kaku, misalnya. Hal itulah yang mesti kita jawab bersama dalam sebuah musyawarah lanjutan: di dalam gelanggang medan laga yang harus membuahkan makna.

II

Kiranya perlu untuk menjelaskan kembali (agar tidak salah tangkap memaknai) apa yang saya maksud dewan kesenian itu sebagai puncak, bukan berarti saya mengharapkan dan mengartikan Dewan Kesenian Bogor untuk atau akan menjadi barometer kesenian Bogor, bukan begitu. Pengertian puncak yang saya maksudkan adalah Dewan Kesenian Bogor harus menjadi puncak dari serangkaian gelanggang medan laga yang terbuka—sekaligus pertarungan kubu yang berperang secara suportif melalui dialektikanya masing-masing, agar mencapai suatu kemenangan visi dan misi—yang siapapun pemenangnya nanti, kita harus menyadarinya bersama bahwa itulah yang terbaik dari semua yang baik: kita harus legawa ketika kubu kita kalah dan kita harus suportif ketika kubu yang lain menang, misalnya, begitu sebaliknya.

Sebab, hemat saya, kesenian kita di Bogor sudah sedemikian panjang mendesain ranjang kesenimanannya hanya pada nuansa harmonis tapi tidak benar-benar harmonis, dan itu tanpa dasar yang jelas pula. Kita lupa pada puncak kesenian yang bernuansa medan laga: yang saling kontroversi, yang saling kritik, yang berdebat soal kebaruan alih-wahana dalam kerja dekonstruksi dan transformasi, fenomena maknanya, pula sejenisnya. Dan saya rasa, kesenimanan mesti jelas kedudukannya. Jika menyitir gaya ungkap Rendra (dalam Orasi Kesenian 1989), seniman harus jadi agen kontemplasi yang tidak bisa membenarkan yang salah dan tidak mungkin membiarkan penindasan berjalan atau keadilan dikhianati. Sehingga tidak mungkin keseniannya tercipta tanpa keterlibatan dengan usaha kebaikan untuk kehidupannya sendiri.

Di medan laga dan makna itu, kesenimanan harus mampu mengais kontemplasi warisan masa lalu dan tantangan masa kini, mengait-hubungkan berbagai kesadaran panca indera, kesadaran berpikir, kesadaran perasaan, kesadaran naluri, kesadaran batin, kesadaran mistik, kesadaran filsafat, kesadaran teknologi, kesadaran sejarah, kesadaran budaya, kesadaran kemanusiaan, kesadaran politik, kesadaran wilayah, kesadaran kota, kesadaran desa, dan seterusnya—dan sebagainya, agar semuanya itu menjadi satu kebulatan kesadaran yang lebih luas potensinya: mengais unsur-unsur irama, melodi, nuansa, harmoni, dan bahkan komposisi. Itulah unsur-unsur pokok dari ramuan keindahan kesenimanan dari sejak zaman dahulu, kini, dan yang akan mendatang.

Kesenian memang akan selalu hadir untuk memberi bentuk pada kesadaran yang lampau maupun yang kini. Tapi, selama daya plastisitas seniman tidak dikerahkan ke berbagai arah pemaknaan hidup, pada perkembangan kehidupan, kesenian tak sampai pada kesadaran universalnya. Disiplin melatih totalitas kesadaran dan disiplin melatih keluwesan itulah dasar dari jalan hidup seorang seniman di medan laga dan maknanya. Itulah sumber dayanya sebagai seorang agen kontemplasi yang saya harapkan agar mereka, siapapun nanti yang mewahanai struktur Dewan Kesenian Bogor, harus dengan kesiapan dan kematangannya: mengolah karya, kritik, publikasi, arsip, dan menjadikan itu sebagai medan laga kesenian yang berpegang pada makna kesadaran, kesabaran, dan keberanian untuk mengarah pada titik tumpu pemaknaan yang inklusif, representatif, inovatif-kreatif, dan tentu saja harus jelas citra-gunanya dalam persoalan duduk-perkara di gelanggang medan laga keseniannya, kebudayaannya, kesejarahannya, bahkan peradabannya.

III

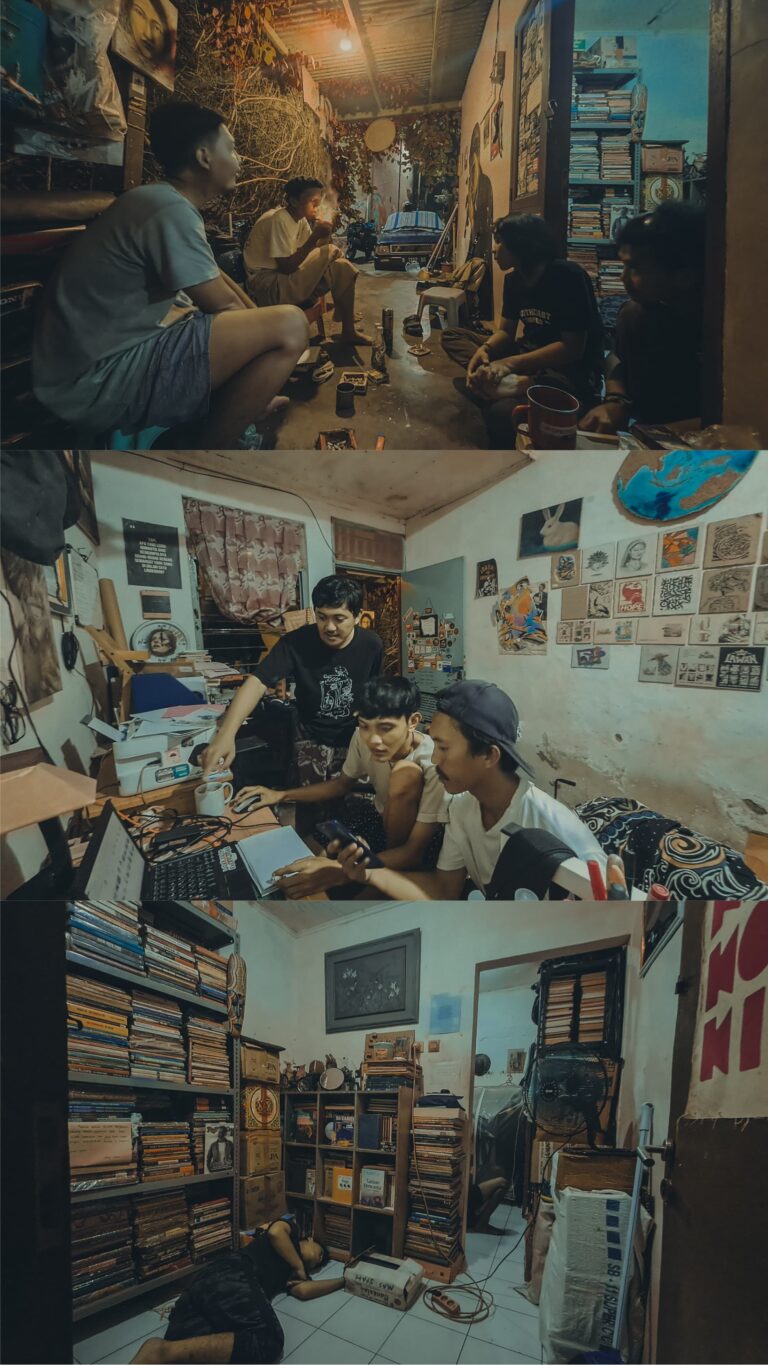

Dan kini, hanya ada dua proses sekaligus pilihan yang dapat kita tentukan jalannya, pertama, Dewan Kesenian Bogor tidak perlu diaktivasi-direposisi, sebab tidak ada guna keberadaannya—jika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor dalam sub-bidang kebudayaan/kesenian mampu menampung persoalan karya, kritik, arsip, publikasi, dan dapat menampung serangkaian dialektika, medan laga (atau pengkajian seni) dan makna (atau ekosistem seni) dalam jalan panjang kesenian Bogor. Jika Disparbud Kota Bogor tidak bisa menjalankan hal itu, baik persoalan itu kita limpahkan pada Ekonomi Kreatif (Reka) Kota Bogor. Dan jika Reka sendiri juga tidak siap untuk menampung serangkaian itu, persoalan kita limpahkan pada salah-satu kelompok kesenian yang ada di Bogor. Bilamana perwakilan kelompok kesenian di Bogor itu juga tidak sanggup, tidak ada yang mau menampung serangkaian persoalan tersebut, maka Dewan Kesenian Bogor adalah opsi terakhir untuk kita beri mandat atas serangkaian persoalan dialektika-polemik itu sendiri.

Kedua, Dewan Kesenian Bogor kita aktivasi plus reposisi, dengan kesadaran bahwa ekosistem kesenian di Bogor perlu lembaga kajian, butuh para pembantu yang mengolah ekosistem karya, kritik, arsip, publikasi, dan sebagai pembantu agar siap sedia menjadi dan menyiapkan ruang dialektika yang berbentuk gelanggang medan laga dan makna. Kesadaran itu, saya rasa, akan membawa kita pada pembagian tugas, posisi, citra-guna, bahwa Disparbud sebagai fasilitator/mitra kesenian-kebudayaan, titik. Reka sebagai mitra ruang industri kreatif, titik. Dan Dewan Kesenian Bogor sebagai laboratorium karya, kritik, arsip, publikasi: mengolah dimensi kesejarahan, kebudayaan, dan fenomena-peristiwa yang terjadi hari ini dan bahkan yang nanti, titik. Kesadaran tugas dan posisi itu akan membawa potret kolaborasi yang terintegrasi, dan itu jelas harmonis output-nya. Bukankah cukup tergambar kerangkanya, mereka, ketiga lembaga itu: Disparbud, Reka, Dewan Kesenian Bogor, adalah orang-orang yang akan menjadi pembantu masyarakat kebudayaan, dalam hal ini khususnya masyarakat seniman dalam serangkaian kerja kesenimanannya?!

Itulah mengapa Dewan Kesenian Bogor harus terlepas dari jeratan politik praktis pemerintahan, harus lepas dari cengkeraman politik musiman pemerintahan, dan harus lepas dari pangkuan politik kebudayaan-pemerintahan. Sejauh ini, Dewan Kesenian Bogor selain cacat segala-segalanya, ia hanya menjadi boneka dari kekuasaan, dari politik pemerintahan, dan dari politik kebudayaan-pemerintahan. Untuk itulah, aktivasi dan reposisi Dewan Kesenian Bogor adalah mutlak. Sejauh ini kita sudah kebobolan dengan eksklusifnya, tidak representatifnya, dan tidak berdampaknya wujud Dewan Kesenian Bogor, baik untuk masyarakat seniman, masyarakat kreatif, bahkan masyarakat umum secara luas. Kita harus peka terhadap wilayah kekuasaan seniman, kita harus menyadari bahwa ada politik kebudayaan seniman, dan Dewan Kesenian Bogor itu adalah wadah yang mesti masyarakat seniman bangun bersama, harus didesain bersama, dirawat-urus secara bersama-sama. Sekali lagi, sebagai medan laga—sebagai medan makna, sebagai ranjang kehidupannya, sebagai warisan berharga untuk regenerasinya.

Bukankah kita juga sudah muak dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak berdiri sebagai pembantu rakyat, tidak berpihak pada rakyat, dan malahan menjadikan rakyat sebagai tumbal untuk mereka bisa tidur nyenyak di kasur empuk kekuasaannya yang bantal dan gulingnya dirajut dari uang miliaran? Sebelum mendobrak dan menduduki Dewan Perwakilan Rakyat bersama seluruh rakyat Indonesia, inilah saatnya kita mesti belajar mendobrak dan menduduki Dewan Kesenian Bogor yang macet, yang eksklusif, yang tidak representatif. Sudah saatnya kita bikin reformasi kecil kesenian di Bogor terlebih-dahulu bersama masyarakat seniman, untuk masyarakat seniman, dan untuk generasi seniman mendatang. Setelah itu, hal-hal besar mesti kita rumuskan, mesti kita tempuh jalannya: bersama-sama!***