Masyarakat Bogor tentu saja akan setuju jika judul tulisan ini dijadikan pernyataan bersama. Tapi pernahkah kita semua mempertimbangkan kembali mengapa pernyataan itu kita amini bersama? Pernahkah kita usil mengira dan menimbang ulang mengapa Bogor pada akhirnya memilih hari jadinya dengan mengacu pada masa Pakuan Pajajaran? Sepertinya harus kita bahas bersama pertanyaan usil itu dalam tulisan edisi Surat-surat Untuk Bogor #2 ini.

Tujuan tulisan ini tentu saja bukan untuk mengatakan pertentangan-pertentangan, perlawanan-perlawanan, apalagi hal-hal negatif terkait pemilihan Hari Jadi Bogor yang sudah dirumuskan para pendahulu kita dengan sedemikian panjang dan suntuk. Justru tulisan ini menginginkan kita lebih mendalam memahami alasan-alasan krusial terkait acuan bagaimana proses jalan panjang sejarah Hari Jadi Bogor yang selalu kita rayakan setiap tahunnya. Esensi-esensi sejarah sebagai latar belakang pemilihan acuan itu akan menjadi pembahasan utama pada tulisan kali ini. Pembahasan sejarah yang akan dijadikan bahan-bahan diskusi pada tulisan ini akan berkutat pada penerokaan bagaimana hubungan perayaan Ibukota Pakuan Pajajaran dan Penobatan Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja (selanjutnya akan disebut Prabu Siliwangi) dengan Hari Jadi Bogor.

Saleh Danasasmita merupakan tokoh yang merekam sekaligus menginisiasi (?) Sidang Paripurna DPRD Kota dan Kabupaten Bogor (1972) untuk membahas bagaimana kedekatan Bogor dengan Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Kajian sidang paripurna itu membahas ketika Siliwangi naik takhta dan memerintah Galuh dan Sunda, yang lalu dipilihlah wilayah Pakuan Pajajaran (di Sunda) sebagai Ibukota kerajaan menggantikan Kawali (di Galuh). Peristiwa Pakuan Pajajaran dijadikan pusat pemerintahan bertepatan dengan penobatan Siliwangi itulah yang dijadikan pangkal tolak perhitungan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota dan Kabupaten Bogor menyangkut penetapan Hari Jadi Bogor.

Padahal, jika membaca kembali rentetan sejarah kebogoran, (dalam sumber Kropak 406: Naskah Carita Parahyangan) berdirinya/inisiator hunian Pakuan Pajajaran menyertakan sumber tokoh bernama Trarusbawa, yang diarsitekturi oleh Bujangga Sedamanah dalam membangun hunian-kota berikut keraton Kerajaan Sunda di pedalaman Kerajaan Tarumanagara (yang kini wilayahnya bernama Bogor). Di inya urut kadatwan, ku Bujangga Sedamanah ngaran Sri Kadatwan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Anggeus ta tuluy diprebokta ku Maharaja Trarusbawa deung Bujangga Sedamanah. Disiar ka hulu Cipakancilan. Katimu Bagawat Sunda Mayajati. Ku Bujangga Sedamanah dibaan ka hareupeun Maharaja Trarusbawa. (Di sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga Sedamanah diberi nama Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Setelah selesai (dibangun) lalu diberkati oleh Maharaja Trarusbawa dan Bujangga Sedamanah. Dicari ke hulu Cipakancilan. Ditemukanlah Bagawat Sunda Mayajati. Oleh Bujangga Sedamanah dibawa ke hadapan Maharaja Trarusbawa).

Kami rasa, itulah mengapa alasan Saleh dkk. tidak memilih masa dan peristiwa Tarumanagara maupun masa mulanya dibangun wilayah Pakuan Pajajaran oleh Tarusbawa, dikarenakan yang dicari adalah masa keemasan Kerajaan Sunda atau Pakuan Pajajaran itu sendiri. Dan lagi, mengapa Hari Jadi Bogor tidak memilih masa Kerajaan Tarumanagara, kami kira ketiadaan sumber lanjutan yang memadai, ditambah sampai sejauh ini, sumber sejarah yang dikaji-telusuri sejarawan lebih mengunggulkan wilayah Bekasi-Karawang sebagai letak Ibukota (Sundapura) Tarumanagara, dibandingkan Bogor itu sendiri, meskipun Bogor juga memiliki bukti-bukti peninggalan artefak masa Tarumanagara sebagai dasar bahwa dahulu Bogor pun masuk wilayah yang penting di masa Kerajaan Tarumanagara.

Itulah mengapa, hubungan antara Bogor dengan Pakuan Pajajaran dan Siliwangi mulai menjadi pilihan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota dan Kabupaten Bogor tersebut. Sedikit-banyaknya sumber kajian mengenai Pakuan Pajajaran juga menjadi alasan mengapa Bogor pada akhirnya mencoba memilih masa-masa itu. Sebagaimana karya dari seorang Etje Madjid yang mencetuskan lirik: “Pajajaran tilas Siliwangi, wawangina kasilih jenengan, kiwari dayeuhna Bogor”. Tokoh seni awal abad ke-20 itu, oleh Saleh dkk. diwahanai sebagai bahan penguat bahwa dayeuh Bogor adalah pengganti dayeuh Pajajaran.

Hal itu bukan tanpa sebab, jika kita membaca ulang (Proceedings Seminar Nasional Sastra dan Sejarah Pakuan Pajajaran di Universitas Pakuan 1993) zaman keemasan Pakuan Pajajaran pada masa Sri Baduga Maharaja (Siliwangi) memiliki skala prioritas dalam membangun negerinya, seperti prioritas utamanya adalah bidang ekonomi (mengikis kemiskinan) dan pendidikan (mengikis kebodohan). Guna mensejahterakan rakyatnya Prabu Siliwangi membangun jalan kerikil yang memanjang dari Banten sampai Pamanukan, melalui Pakuan dan Ciamis. Juga membangun pelabuhan dagang di Banten, Pontang, Cikande, Tangerang, Karawang, Cimanuk, dan pelabuhan internasional Sunda Kalapa. Ekspor utama Pakuan Pajajaran pada masa itu berupa lada, beras, dan kain kasar. Pengeksporan kain kasar memperlihatkan di Pajajaran ada industri tekstil.

Selain perkembangan di bidang ekonomi, Kerajaan Pajajaran dapat makmur dan tertib lantaran peraturan dijalankan dengan konsekuen, sehingga pujangga besar bermunculan saat itu, misalnya saja naskah Sanghyang Siksakandang Karesian, sebuah karya sastra yang mengupas ajaran kehidupan. Bahkan etika profesional sudah dikupas oleh Sanghyang Siksakandang Karesian sendiri, seperti yang dikutip Yoseph Iskandar, “tanaga carita hangsa, gajendra carita banem, puspanem carita bangbarem” (angsa bercerita telaga, gajah berkisah hutan, dan kumbang mengungkap bunga). Artinya, setiap orang layak dipercaya apabila menceritakan spesialisasinya masing-masing. Selain itu, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, Sri Baduga Maharaja atau Siliwangi membina dan mengembangkan Imah Larangan (tanah larangan): sebuah wadah yang berisi lembaga pendidikan keagamaan, yang dapat kita maknai di dalamnya ada pendidik, ada anak didik, dan ada materi pendidikan. Imah larangan langsung di bawah tanggung-jawab raja. Dan menariknya, sebagai ancamannya akan dibunuh bagi yang berani mengganggu apalagi merusak Imah Larangan tersebut.

Secara singkat, di dalam sidang paripurna itu disepakati bahwa angka tahun 1482 berpijak pada telaah sejarah sebagai awal masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja (Siliwangi). Berpijak pada tahun itulah, masalah bulan dan tanggalnya (3 Juni) mulai dikaji secara bersama-sama—sebab sumber sejarah tidak menyertakan kedua sumber (tanggal dan bulan) tersebut. Melalui tinjaun dan kajiannya secara bersama, Saleh dkk. membahas bagaimana berita Pantun Bogor tuturan Aki Buyut Bajurambeng dan Pak Cilong ikut memperkuat tinjauan mengenai hubungan tersebut. Seperti dalam lakon Ngahiyangna Pajajaran, dikisahkan bahwa dahulu, di Ibukota Pajajaran selalu diadakan upacara Gurubumi dan Kuwerabakti tiap tahun. Dalam upacara itu hadir para pembesar dan raja-raja daerah. Waktu upacara dimulai 49 hari setelah penutupan musim panen dan berlangsung selama 9 hari, kemudian ditutup dengan upacara Kuwerabakti pada malam bulan purnama. Berita pantun ini menurut Saleh dkk. memiliki penopang beberapa kenyataan lain seperti pada Kropak 406 yang memberitakan juga tentang raja- raja di daerah harus datang menghadap ke Pakuan tiap tahunnya.

Persoalan dalam serangkaian upacara Gurubumi dan Kuwerabakti itulah sumber kajian lanjutan bagaimana pemilihan tanggal dan bulan 3 Juni sebagai acuan penetapan Hari Jadi Bogor. Untuk tahun 1482, Saleh dkk. Merumuskan bahwa upacara Kuwerabakti dilangsungkan pada tanggal 2 malam 3 bulan Juni. Maka diputuskan tanggal 3 juni 1482 secara resmi kegiatan upacara selama 9 hari di Ibukota Pakuan Pajajaran berakhir, yang lalu dipilih sebagai keputusan bersama pada Sidang Paripurna DPRD Kota dan Kabupaten Bogor. Dengan bahasa lain, ketika Pakuan Pajajaran mulai berfungsi kembali sebagai pusat pemerintahan dibarengi dengan serangkaian upacara penobatan Siliwangi itulah pilihan titik penentuan Bogor memilih hari jadinya. Maka, adalah wajar sekali bila peristiwa itu dirayakan dan disyukuri masyarakat Bogor sebagai pijakan Hari Jadi Bogor, sebab masa-masa keemasan wilayah-huniannya yang kini bernama Bogor pada masa Pakuan Pajajaran sebagai tonggak capaiannya.

Sebagaimana yang dilakukan banyak kota lainnya di Indonesia, Bogor pun memilih salah satu masa-masa keemasan itu sebagai hari jadinya. Itu berarti, secara nyata bahwa bukanlah “Bogor” hari ini (yang menjadi salah satu wilayah administratif, bagian dari Republik Indonesia) yang “lahir” sebagai sebuah bentuk pemerintahan. Namun, yang jelas, pada masa-masa itulah di tanah Pakuan Pajajaran ini dimulai tonggak pemerintahan Kerajaan Sunda yang biasa disebut Kerajaan Pakuan Pajajaran sebagai tonggak sejarah cikal bakal Kota dan Kabupaten Bogor.

Meskipun masih menjadi diskusi-diskusi yang menarik terkait penentuan hari jadinya, yang pasti harus selalu ditekankan bahwa transformasi itu menjadi sangat penting menyangkut titik tolak sejarah sebuah wilayah yang bernama Bogor. Perubahan kekuasaan, pemerintahan, hingga semacam modernisasi bentuk pemerintahan di Bogor harus benar-benar diberitakan dengan masif, terkait masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hal ini. Harapannya barang tentu penanaman nilai keemasan yang dianggap pernah tertoreh di Bogor ini menjadi semacam acuan, motivasi, bahkan tujuan suatu pemerintahan dalam membangun daerahnya. Pada akhirnya, perayaan Hari Jadi Bogor bukanlah menjadi sebuah acara seremonial belaka, momen pergantian logo berikut filosofisnya, perayaan bertambahnya usia, tanpa arah pasti karena tidak terlihat pula goals kegiatan perayaan HJB secara nyata dirasakan dan terarsipkan sebagai bahan evaluasi dan checkpoint perkembangan kajiannya.

Mempertimbangkan Ulang Pernyataan HJB Adalah HJP

Pernyataan dalam judul terkait HJB adalah HJP bukanlah pernyataan main-main. Setelah membaca bagaimana rumitnya penentuan HJB sampai pada masa paripurna DPRD Kota dan Kabupaten Bogor tahun 1971/1973 itu, pembaca barangkali sudah memahami maksud pernyataan judul tulisan ini. Pada sub-judul yang diawali dengan kata “mempertimbangkan” ini, tentunya tulisan ini benar-benar menginginkan adanya pertimbangan terkait yang dibahas pada judul. Bukan meragukan hasil dari kajian para sejarawan maupun budayawan terdahulu yang dipegang teguh sampai hari ini, namun justru, pertimbangan yang diinginkan ialah semacam adanya kajian-kajian terbaru yang seharusnya diinisasi setiap tahunnya berbarengan ketika merayakan Hari Jadi Bogor. Peruntukannya jelas untuk semakin mempertegas kembali, menebalkan keyakinan, melengkapi hal-hal yang masih kurang, dan meyakinkan hal-hal yang masih dianggap ragu dalam suatu kajian sejarah.

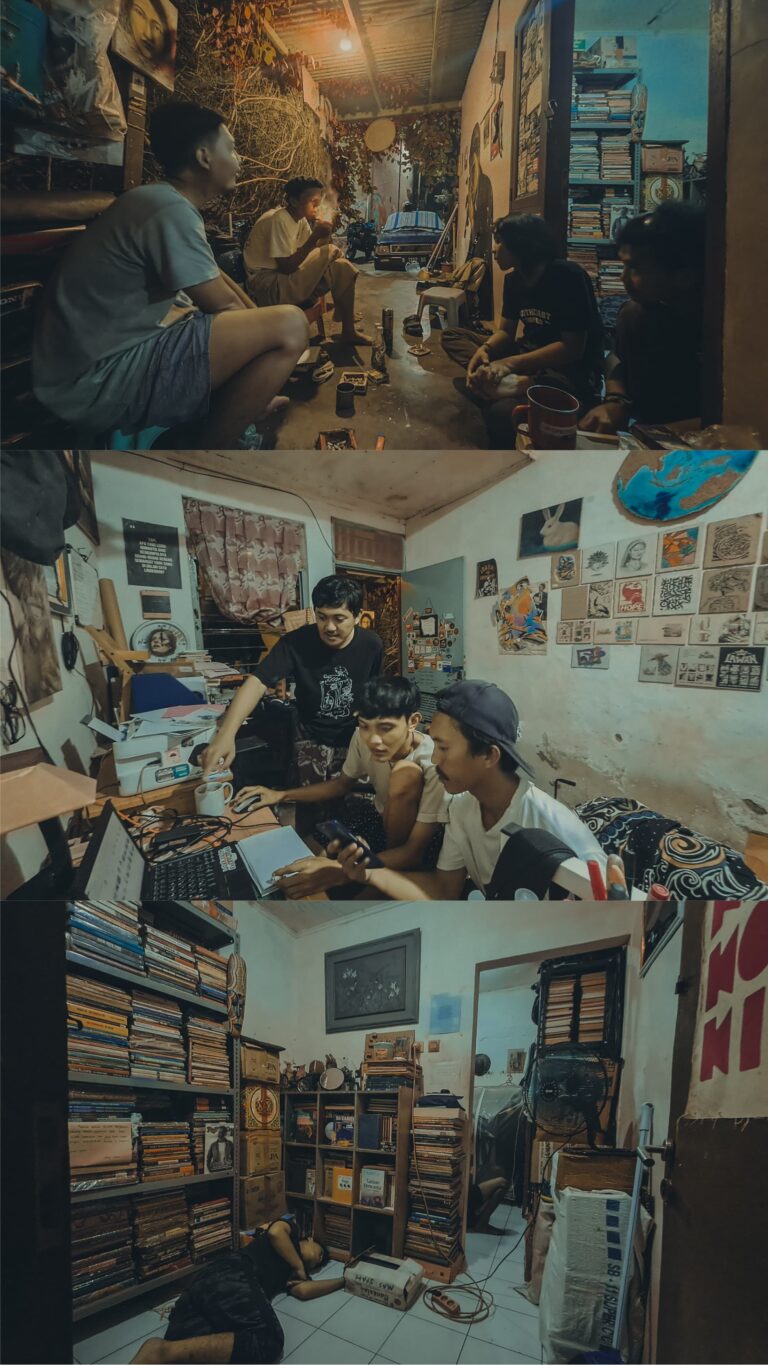

Seperti halnya Saleh dkk. sendiri yang pernah “ragu” pada tanggal 3 Juni (karena menganggap sumbernya belum lengkap/valid selain mencocokan dengan peristiwa-peristiwa sejarah lain), sungguh keraguan itu semakin akan bertambah dengan adanya kecurigaan-kecurigaan karena terpaut-jauhnya sebuah peristiwa sejarah lampau dengan diri manusianya yang lahir dewasa ini. Belum lagi, sumber-sumber literasi semacam peristiwa sejarah kota ini sangat jarang ditemui (bahkan cenderung susah) dan “dikonsumsi” sebagai bahan literasi. Hal itu juga berbanding lurus dengan kondisi masyarakat kita yang memiliki kualitas literasi yang sangat rendah dan memprihatinkan. Padahal, di zaman sekarang, dengan kecanggihan teknologi dan kepustakaan yang semakin mutakhir, harusnya menjadi jalan untuk melakukan (baca: melanjutkan) kajian terkait hal ini, dan menyebarkan hasilnya secara cuma-cuma.

Dengan adanya kajian yang terstruktur dan dilakukannya semacam diskusi publik atau seminar bahkan simposium, akan sangat bermanfaat dan boleh jadi menjadi solusi tepat guna untuk menjawab ini semua. Mungkin, dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, media-media (arus utama maupun alternatif) akan memberitakan secara masif sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Masyarakat Bogor yang terus bertambah akan terus terisi ingatannya tentang asal mula Bogor yang dianggap lahir di masa keemasan Pakuan Pajajaran seperti penjelasan di atas. Alhasil, masyarakat akan terus mempertimbangkan Hari Jadi Bogor yang bermuasal dari sejarah kejayaan Dayeuh Pakuan Pajajaran sebagai suatu spirit pembangunan kota dan bukan hanya terlibat dalam sebuah pesta pora, tapi masih polos bertanya: mengapa Bogor sudah tua ya?

Sejauh pengamatan kami, pada peringatan HJB setiap tahunnya hanya berkutat pada seremonial budaya yang bertalian dengan Sunda, tidak benar-benar mencoba untuk melanjutkan kajian bagaimana kevalidan penentuan HJB dengan sumber data terbaru, kekurangan data kajian apa saja yang masih menyelimuti hubungan Bogor, Siliwangi, Pakuan Pajajaran, dan seterusnya. Dan sejauh pembacaan kami pula, seminar-simposium tentang Pakuan Pajajaran di Bogor hanya terjadi tahun 1993 di Universitas Pakuan, sebelum atau sesudah itu kami tidak menemukan bukti bahwa Bogor membikin seminar maupun simposium yang bertalian dengan Pakuan Pajajaran dan Hari Jadi Bogor.

Ketiadaan usaha untuk mengkaji dan melanjutkan bahasan kesejarahan Bogor itu akan terlihat bagaimana sumber buku yang dapat diakses sampai hari ini hanya olahan Saleh Danasasmita. Walaupun memang, kami menemukan beberapa buku dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota dan Kabupaten Bogor mengenai data-sumber statis dan dinamis mengenai kesejarahan Bogor. Tapi, dari semua buku yang digarap dinas arsip itu belum bisa dikatakan melanjutkan kajian dari Saleh Danasasmita, karena hanya mengutip ulang fragmen sumber naskah kuna maupun catatan asing yang tersebar lalu disatukan dalam sebundel buku, tanpa ada tinjauan-kajian kritis di dalamnya. Jelas, hal itu belum bisa dikatakan melanjutkan bahasan bagaimana masih berkabutnya persoalan dan hubungan seperti apa Hari Jadi Bogor, Siliwangi, dan Pakuan Pajajaran.