Vicious circle (1897) – Jacek Malczewski (Polish, 1854–1929)

Bogor adalah kota dengan intensitas hujan yang tinggi, dan ironinya: hujan itu jarang menetes ke kepala seniman. Ia membasahi rambut, tapi tidak pikiran. Di sini, seni lebih sering tumbuh sebagai taman yang dipoles sedemikian indah, aman, terukur. Tapi bukan hutan. Padahal seni, kalau ingin hidup, harus tumbuh seperti hutan: liar, saling menutupi, saling merusak, saling menghidupi. Hutan tidak dibangun, ia tumbuh. Kota seni yang hanya memamerkan rapi-rapi bentuk adalah taman kota, bukan hutan imajinasi.

Ada yang ganjil dalam cara berpikir kesenimanan di kota ini—dan mungkin di banyak kota lain yang terlanjur dikurung dalam bingkai “lokal”. Ganjil karena ia percaya pada kemurnian. Ganjil karena ia yakin bahwa seni adalah tentang menghidupkan kembali yang telah mati: bentuk-bentuk, motif, gerak, dan narasi yang dikira milik masa lalu tapi justru dijadikan alat legitimasi hari ini. Bentuk seni semacam ini tumbuh tidak karena pikiran, tapi karena administrasi. Dan kita tahu, yang lahir dari administrasi bukanlah peristiwa estetika, melainkan pengulangan. Seni yang tidak lagi menawarkan kejutan, hanya nostalgia hambar.

Bogor, dalam geliat kulturalnya, seringkali mendandani tradisi sebagai komoditas. Warisan menjadi latar panggung tanpa drama. Kita hidup dalam kota yang menjadikan sejarah sebagai estetika, bukan sebagai beban intelektual. Mungkin di sinilah letak persoalannya: kita menyukai warisan, tapi enggan berpikir dengannya. Tradisi semestinya bukan penyembahan terhadap abu, melainkan pelestarian api.

Dalam banyak pertemuan seni, kita tidak sedang berbicara tentang estetika, melainkan tentang pengajuan proposal. Seni hanya menjadi alat promosi wisata. Alat pencitraan kota. Alat pengikat anggaran. Maka seniman pun, dalam banyak ruang, lebih mirip teknisi kebudayaan daripada pembongkar persepsi. Mereka datang, menampilkan tari atau musik atau instalasi, tapi tidak meninggalkan kegelisahan. Tidak ada residu. Tidak ada pertanyaan. Hanya tepuk tangan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan.

Padahal fungsi dasar seni adalah menyusun gangguan. Membikin dunia sedikit tidak nyaman. Seperti ditulis Rainer Maria Rilke, dalam Letters to a Young Poet (1903): “Seni itu baik hanya jika timbul dari kebutuhan.” Maka seni yang tidak lahir dari kebutuhan, tapi dari format, adalah seni yang gagal sejak awal. Ia tidak bicara, tidak mengganggu, tidak menawarkan bentuk baru kehidupan.

Kota yang memelihara kesenian sebagai tata tertib adalah kota yang melumpuhkan fungsi estetika. Dan Bogor, seperti banyak kota lain yang dikendalikan oleh semangat pembangunan tanpa arah estetik, sedang dalam posisi itu kita sibuk membangun ruang kreatif, tapi lupa membiarkan kekacauan tumbuh di dalamnya. Seperti mengundang petani, tapi mensterilkan tanah dari cacing.

Seni berubah menjadi etalase. Ia diprogram. Disusun seperti koreografi protokoler yang rapi. Tapi tidak pernah benar-benar dibiarkan tumbuh liar. Dalam logika ini, seniman dituntut menjadi “representatif”. Tapi representatif dari siapa? Masyarakat? Pemerintah? Lembaga? Atau hanya nostalgia kolektif yang tidak bisa membedakan antara nilai dan fetisisme?

Maka muncullah seni eksploitatif: seni yang menguras bentuk tradisi bukan untuk dikaji ulang, tetapi untuk dikemas ulang. Seni yang menjadikan tubuh warisan sebagai barang dagangan. Di Bogor, hal ini terasa gamblang. Pertunjukan kedaerahan yang dikurasi tanpa perenungan. Sanggar yang tumbuh seperti franchise, saling menjiplak, saling mengulang. Festival yang tak lagi menawarkan ruang eksperimental, melainkan hanya seremonial pemerintah.

Sebagian besar seniman menjadi petugas ulang tahun tradisi. Mereka tampil dalam acara ulang tahun kabupaten, dalam seremoni peresmian taman, dalam pembukaan pameran. Mereka hadir seperti tim hore. Padahal tugas seni bukan membuat stabil, tapi mengguncang. Kita lupa bahwa sejarah seni besar selalu dimulai dari kekacauan bentuk. Picasso tidak menyelamatkan warisan visual Spanyol—ia membakarnya. Chairil tidak melestarikan puisi lama—ia membongkarnya. Marcel Duchamp tidak memoles warisan museum—ia menaruh urinoir di galeri.

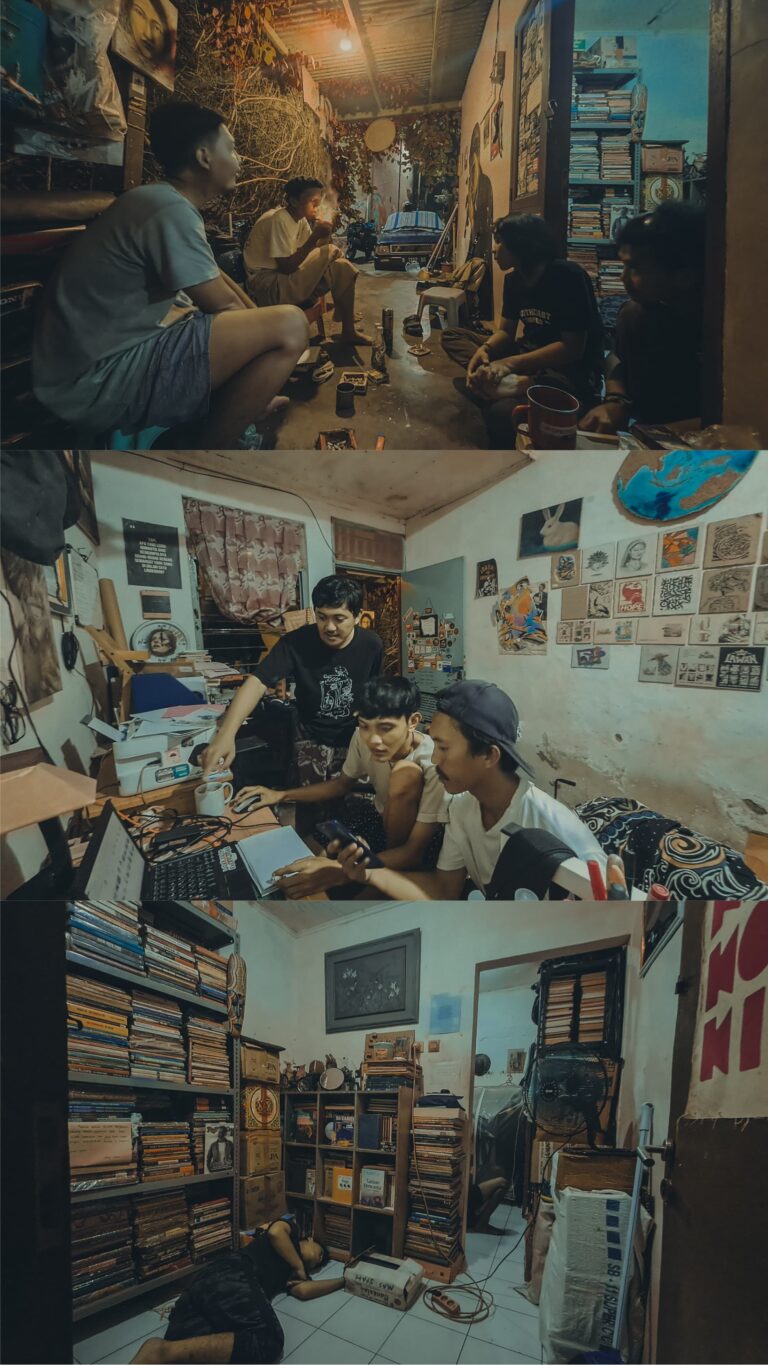

Bogor sebagai kota seni masa depan tidak bisa tumbuh dari taman-taman kesenian yang telah rapi. Ia hanya bisa muncul dari wilayah-wilayah pinggiran yang dibiarkan liar: gang sempit di Tanah Baru, ruang belakang di Bubulak, bangunan terbengkalai di Cigombong, loteng rumah tua di Cibinong. Di situlah kegelisahan bisa hidup. Di situlah suara bisa keluar tanpa format. Di situlah seni bisa menemukan ketidaksempurnaan sebagai nilai. Sebagaimana pandangan estetika Susan Sontag, “Dalam seni, tidak ada kemenangan. Hanya penyelidikan yang tidak selesai.”

Dalam seni yang berpikir, tubuh seniman tidak lagi menjadi alat pelestari. Tapi instrumen eksplorasi. Seni bukan soal teknik, tapi soal ketegangan antara bentuk dan dunia. Dan di dunia yang terus berubah ini, bentuk-bentuk lama tidak bisa terus disakralkan. Kita perlu kekacauan. Kita perlu kebodohan. Kita perlu karya yang gagal total tapi menyimpan bara.

Di sinilah filsafat masuk. Bukan sebagai kutipan. Tapi sebagai latihan mental untuk meragukan. Filsafat memperkenalkan seniman kepada hal-hal yang asing dalam dirinya sendiri: kepada kemungkinan lain dalam melihat ruang, tubuh, sejarah, dan bahasa. Tapi sayangnya, barangkali bagi banyak seniman di Bogor, filsafat dianggap terlalu jauh. Terlalu “di luar budaya”. Terlalu intelek. Padahal justru dari kejauhan itulah imajinasi bisa bekerja: ketika seniman menyerap bacaan, kegagalan, dan kegilaan dari luar warisan.

Tanpa filsafat, seni hanya menjadi cermin budaya. Tapi seni yang berpikir—ia akan menjadi pembengkok cermin itu. Ia menciptakan distorsi. Dan dalam distorsi itu, makna-makna baru bisa tumbuh.

Nietzsche dalam The Birth of Tragedy (1872) pernah membacot, “Kita punya seni agar kita tidak mampus karena kenyataan.” Tapi bagaimana jika seni justru tunduk pada kenyataan? Maka ia akan kehilangan fungsi dasarnya—melampaui. Seni yang takut berpikir adalah seni yang hanya ingin bertahan, bukan menggugah.

Apa kenyataan itu? Bahwa tubuh seniman hari ini tak bisa terus-menerus dirujuk pada asal, tapi pada kemungkinan.

Maka penting untuk membayangkan masa depan seni Bogor sebagai laboratorium kegagalan. Sebagai ruang coba-salah. Sebagai kota yang tidak hanya menyelenggarakan festival, tapi menyelenggarakan kekacauan artistik yang produktif. Bogor harus berani menjadi kota seni yang tidak aman: tidak aman secara estetika, tidak aman secara politik bentuk, tidak aman secara sosial—tapi justru karena itu ia hidup.

Bayangkan, misalnya, sebuah sanggar yang tidak menari jaipongan, tapi membuat eksperimen tubuh dengan puisi visual dan loop suara motor. Bayangkan ruang seni yang membentuk forum pembacaan Derrida di atas warung kopi, lalu diterjemahkan menjadi koreografi tanpa musik. Bayangkan pameran di bangunan tua yang memamerkan kegagalan: karya-karya yang ditolak, sketsa yang tidak selesai, eksperimen yang tak jadi. Itu adalah Bogor yang bisa berpikir. Bogor yang tidak takut. Bogor yang siap gagal.

Kota tidak hanya dibentuk oleh kebijakan, tapi oleh narasi-narasi bawah tanah. Sebab ruang kota tidaklah netral, ia diproduksi. Maka jika ruang-ruang seni hanya diproduksi oleh dinas dan birokrasi, maka seni pun hanya akan menjadi ornamen tata ruang. Kita butuh seniman yang memproduksi ruang tandingan: ruang yang tidak butuh izin, tapi butuh keinginan. Ruang yang tidak disusun untuk pertunjukan, tapi untuk pecahnya bentuk.

Mengolah cara berpikir kesenimanan berarti melampaui fungsi. Melampaui estetika. Melampaui identitas. Ia menuntut seniman tidak hanya menjadi pelaku, tapi juga pembaca. Tidak hanya membuat karya, tapi juga bertanya: kenapa bentuk ini? kenapa sekarang? dan untuk siapa?

Kita tidak sedang menolak masa lalu. Tapi menolak menjadikan masa lalu sebagai kandang. Kita tidak sedang membenci warisan. Tapi ingin memecahkannya, membaca ulang, dan membiarkannya berkembang. Seni bukanlah soal mimesis—meniru kehidupan, tapi tentang menata ulang hidup agar bisa dihidupi ulang.

Bogor tidak kekurangan talenta. Tapi boleh jadi kekurangan keraguan. Dan tanpa keraguan, seni akan berubah menjadi rutinitas yang disamarkan dengan istilah “pengabdian budaya”. Maka jika ingin melihat masa depan seni di kota ini, kita tidak boleh melihat panggung-panggung resmi. Tapi pada ruang-ruang pinggiran, tempat di mana kegelisahan bisa tumbuh tanpa format. Tempat di mana bentuk tidak mesti selesai. Tempat di mana berpikir tidak mesti dihargai—cukup dibiarkan.

Sebab dari sana, barangkali, seni bisa kembali tumbuh sebagai hutan. Dan pikiran-pikiran baru bisa tumbuh sebagai benih. Bukan hanya sebagai pertunjukan. Tapi sebagai pertaruhan.