dok. halimunsalaka

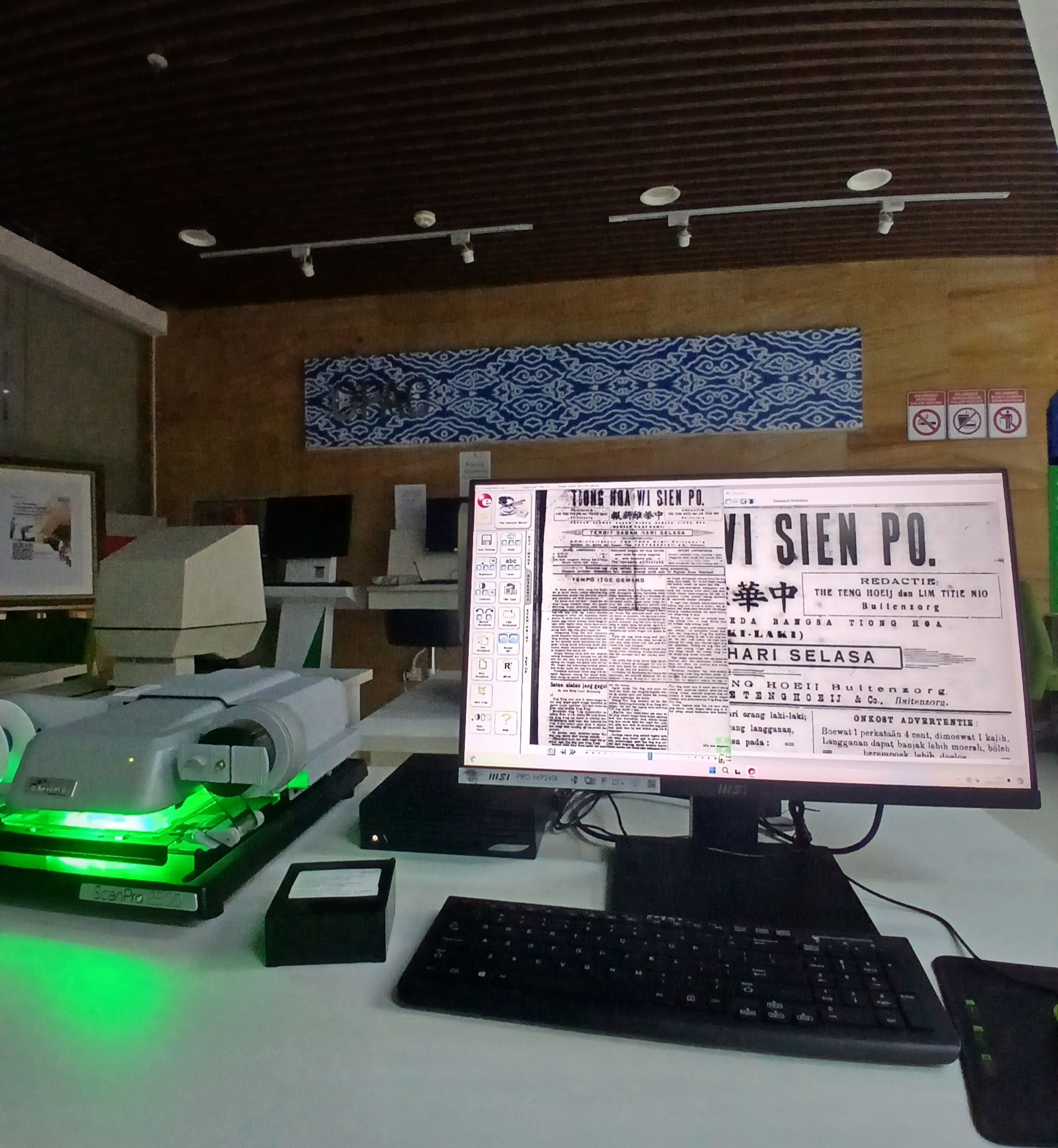

Ketika saya tengah mengumpulkan data-sumber Surat Kabar dan Majalah yang terbit di Bogor (Buitenzorg) pada kurun waktu abad 19 dan abad 20 dengan harapan sekaligus capaian untuk membikin katalogisasi, resensi, dan bahkan tinjauan kritisnya, saya menemukan surat kabar yang cukup menarik perhatian, bernama: Tiong Hoa Wi Sien Po.

Tiong Hoa Wi Sien Po atau sering disebut “Surat-Kabar Reformis Tionghoa” itu diluncur-terbitkan di Buitenzorg (Bogor) pada tahun 1906 oleh sebuah kelompok Tionghoa peranakan progresif yang mendukung pandangan Kang Youwei (1858-1927) bersama para reformis lainnya. Dalam struktur keredaksian, surat kabar Tiong Hoa Wi Sien Po itu tercatat nama, Thio Sian Lok dan The Pek Yhaij sebagai Pimpinan Redaksi. Sedangkan Redakturnya adalah seorang bernama The Teng Hoeij dan Liem Titie Nio.

Menariknya, menurut praduga Salmon dalam catatannya (1981), seorang yang bernama Liem Titie Nio itu “kemungkinan” adalah laki-laki yang menggunakan nama istrinya. Benar atau tidaknya hal tersebut, yang pasti Tiong Hoa Wi Sien Po memang memiliki tujuan khusus mengenai sasaran pembacanya itu mengarah ke para pembaca perempuan, dan surat kabarnya itu memang pada dasarnya banyak menerbitkan berita-berita yang diabdikan untuk urusan perempuan. Walaupun demikian, tidak berarti semua isinya hanya untuk perempuan saja, ada pula tulisan yang memuat tentang geliat perjuangan secara umum dan bisa menjadi bacaan umum.

Misalnya tulisan yang berjudul *Keadilan—ditulis atas nama Tiong Hoa Djin (edisi terbitan 1918), yang menuliskan refleksi mengenai keadilan dari berbagai sudut: pemerintah, rakyat, dan laku kehidupan sehari-hari. Berikut saya sajikan kutipannya;

“…Njatalah kalakoean adil itoe sangat perloe sekalih misti ada di dalam doenia. Pamerintah jang tida berlakoe adil nistjaja negrinja mendjadi binasa; swami-istri jang tida bisa berlakoe adil satoe sama lain, tentoe di roemah tangganja djadi tida karoewan, demikian djoega di tempat perkoempoelan djikaloe tida bisa berlakoe adil tentoe perkoempoelannja itoe mendjadi kaloet…” (Tiong Hoa Djin, 1918).

Tak hanya tulisan atas nama Tiong Hoa Djin, ada pula tulisan berjudul *Djaman Perobahan”—ditulis atas nama Jong Menado (edisi terbitan 1920), yang menuliskan kritik para elite Tionghoa yang angkuh-sombong, baik dari segi materil maupun dari segi pengkaryaan. Masyarakat peranakan Tionghoa ternyata cukup progresif dalam hal saling mengkritik-mengevaluasi sesama “etnis”-nya menyangkut banyak hal, dan hal itu disiarkan dalam medan laga surat kabar;

“…Bagimana besar karangannja orang jang sombong dan gila hormat, pembatja tentoe soedah taoe jang mana tabiat bagoes, sedikitpoen tida memberi faedah apa-apa bagi kita. Sedang orang jang mengerti sama hal itoe tentang orang jang sombong dan gila hormat sangat besar djoemblahnja serta menambah seperti djadinya jamoer. Di fihak hartawan jang memiliki kakoeasaan hartanja ada l-bih banjak lagi djoemblahnja jang sombong dan gila hormat hingga susah jang kita dapatkan orang dermawan, rendah, baik budi jarang sekalih…” (Jong Menado, 1918).

Sayang beribu malang, koran ini di arsip Perpustakaan Nasional hanya dapat saya lihat dan baca versi digitalisasinya, dan nahasnya hanya ada edisi-terbitan tahun 1917-1920 saja. Padahal, jika kita bisa membaca seluruh edisi surat kabar Tiong Hoa Wi Sien Po itu, sangat mungkin akan tergambar atau setidaknya terbaca bagaimana situasi-kondisi di Bogor pada masa itu, bagaimana juga peran perempuan Tionghoa di Bogor pada masa itu, dan tentu saja peristiwa apa saja yang terjadi di pra-kemerdekaan Indonesia itu secara umum.

dok. halimunsalaka

Perjuangan dan Pengkaryaan

Walaupun keberpihakannya surat kabar Tiong Hoa Wi Sien Po itu masih kepada dan ternaungi oleh kekuasaan elite Kolonial, misalnya di header surat kabarnya (bahkan semua edisi-terbitannya) selalu menyisipkan keterangan tentang; Penjoeloeh bagi orang laki-laki, Penerang boewat orang prompoewon, Pengasah peladjaran mensoetiken hati, soepaja rempoek setijah pada Sri Baginda Ratoe Nederland.

Dengan begitu jelas terbaca bahwa Tiong Hoa Wi Sien Po belum sampai pada geliat propaganda keindonesiaannya seperti surat kabar Sin Po yang terbit setelahnya. Namun di sisi lain, setidaknya bisa kita lihat geliat tentang mulai maraknya ruang perempuan dalam kerja-kerja intelektual. Ketika “pribumi” punya tokoh Kartini (hidup sebelum beredarnya Tiong Hoa Wi Sien Po) yang mulai mempertanyakan suara-suara dan hak atas hidup perempuan, kehidupan perempuan peranakan Tionghoa juga ikut meneruskan dan melibatkan diri dalam memperjuangkan hal-hal tersebut.

Surat kabar Tiong Hoa Wi Sien Po secara isinya memang lebih condong kepada kehidupan peranakan Tionghoa, baik kontributor-penulis yang mengisi surat kabarnya maupun konflik peristiwa yang terdapat di dalamnya. Terlepas dari hal itu, perlu kiranya kita meneroka (selayang pandang) apa capaian dan sasaran yang dituju dalam surat kabar tersebut.

Jika melihat edisi terbitan tahun 1920 misalnya, ada tulisan berjudul, Prampoewan Kenapatah misti dikasih kemerdikaan—yang ditulis oleh redaktur(?) sebagai pengantar surat kabarnya. Sesuai dengan judulnya, tulisan tersebut membahas bagaimana perempuan sedari dulu sudah menjadi sasaran banyak peristiwa, dan kemerdekaannya jauh dari apa yang diharapkannya sebagai manusia. Redaktur, dalam tulisan itu menyangkal keras tentang kerentanan perempuan, ia dengan tegas mengemukakan bahwa tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan dari segi fisik dan kecerdasan, bahkan ia mengutip salah satu kajian psikologi sewaktu mengemukakan hal tersebut;

“…Dengan sabetolnja orang prampoewan tida ada berbedaan daripada orang lalaki, ada telinga, …, peroet, bisa berkerdja, mata, koeping dan sebaginja, boleh dibilang tida ada sekali berbeda dari pada orang lalaki (boleh merdika), dan orang prampoewan ada sebaliknja orang lalaki bisa berdiri sendiri. ini semuanja ada mengandelken Onderwijs, djika mereka bisa mempoenjai Onderwijs jang sampoerna, soedah tentos mereka tida bisa mendjadi barang kaponjaan orang lalaki….”

“..Menoeroet Boekoe Psijeologhy punya bilang orang tida boleh telalu geuntjet orang prampoewan, dari sabab orang prampoewan poen ada mempoenjai otak kepandaian dan tida ada perbedaan sekalih daripada orang lalaki…” (1920).

Itulah mungkin sebabnya, apa yang hendak dicapai surat kabar Tiong Hoa Wi Sien Po adalah perjuangan ruang pengkaryaan para perempuan, kebebasan berekspresi hidup para perempuan, dan kesetaraan atas nama manusia yang sama-sama memiliki hak atas segala kehidupan di dunia ini. Dan perjuangan semacam itu kini pada akhirnya tengah mencapai cita-cita bersama; para perempuan mendapatkan hak, ruang, suara, dan kebebasan lainnya, walaupun di sisi lain masih sering terbelenggu pisau kebudayaannya di tiap pribadi masing-masing—yang selalu melekat di tangan para pemangku kebijakan adat-istiadat.

Pertanyaannya, di mana masyarakat (alit) keturunan *Sunda sewaktu geliat propaganda surat kabar Tiong Hoa Wi Sien Po itu berlangsung?

Jika melihat sumber catatan kolonial, kebanyakan mereka memang banyak dipekerjakan sebagai kuli, baik di dunia perkebunan maupun hal-hal urusan pembangunan. Namun yang jauh lebih menarik, masyarakat Sunda yang berada di lereng-perbukitan (Bogor) kurang-lebih sampai awal abad ke-20; umumnya lebih memilih (hidup) mengolah huma (ladang kering) di kampung dengan kontur perbukitan, terlindungi dari banjir, binatang buas, dan mungkin juga dari pemangsaan oleh pemerintah “kolonial” (de Haan, 1910).

Proses mengisolirkan diri semacam itu bisa kita terka sebagai bentuk perlawanan lain, pertama; mereka menjauhi kekuasaan yang menerkam kehidupannya dengan migrasi ke lereng pegunungan, kedua; mereka sadar atas ekosistem hidupnya perlu ditopang oleh stok panganan agar tidak sampai mengemis kepada elite Kolonial, ketiga; mereka membikin wilayah kekuasaannya sendiri yang berjarak dengan wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang kolonial.

Pembebasan Peranakan Tionghoa

Sejalan dengan itu, yang menarik perhatian saya adalah lokus Bogor dalam medan laga pengkaryaan Tiong Hoa Wi Sien Po. Kita tahu, masyarakat peranakan Tionghoa di Bogor dalam catatan sejarah maupun laku hidupnya memiliki tempat khusus dan cukup istimewa dibanding masyarakat alit keturunan *Sunda sendiri. Itulah mengapa, keberadaan peranakan Tionghoa selain dapat memberikan sisi lain dari gambaran seperti apa kehidupan masyarakat Sunda pada waktu itu, juga untuk menekankan kedudukannya bahwa peranakan Tionghoa suka tak-suka pada kenyataannya harus kita akui sebagai bagian dari masyarakat pribumi yang juga lahir di tanah Bogor ini.

Dari sekian banyak kasus, dalam contoh ini kita ambil satu nama: Lie Kim Hok, seorang peranakan Tionghoa-Indonesia yang lahir di Buitenzorg tahun 1853 dan meninggal di Batavia tahun 1912. Ayahnya bernama Lie Hian Tjoan, berumah di Cianjur 1846 dan bekerja sebagai tukang cat. Kimhok menghabiskan waktunya di Cianjur sampai usia sepuluh tahun, belajar di sekolah swasta Belanda yang diasuh oleh misionaris Alberts. Meskipun demikian, menariknya, Kimhok tidak membantu Belanda secara politik atau ideologi. Tahun 1866, Kimhok kembali ke Bogor untuk belajar bahasa dan kebudayaan Tionghoa dari seorang totok Hokkien, seorang yang dicurigai merupakan pelarian ideologis atau politis dari Tiongkok atau Kerajaan Qing di Cina.

Selanjutnya, Kimhok masuk sekolah milik misionaris Coolsma selama empat tahun. Di sana, ia mendapat pelajaran bahasa Melayu, Prancis, Belanda, dan Jerman. Selama ikut para misionaris, dia mengembangkan wawasannya dengan membaca buku; mulai dari Plato hingga Goethe, dari Shakespeare hingga Thacheray, dari Latontaine hingga Emile Zola, hingga Tallers sampai Daum. Tidak heran jika Kimhok sangat paham karya-karya para filsuf Barat dan Timur. Meskipun dia dididik oleh para misionaris, menariknya ia tetap memilih Khonghucu sebagai agamanya sebagai bagian dari pilihan atau jalan hidup ketionghoaannya.

Pelajaran agama Khonghucu ini juga didapatkan dari pergaulannya dengan Raden Saleh (1807-1880) yang tinggal di Bogor, yang mana kita tahu seorang penganut Tarekat Mason Bebas. Kimhok lalu menikah dengan Oey Pek Nio di tahun 1876. Namun, sang istri meninggal dunia setelah melahirkan bayi yang kedua pada tahun 1881. Mula-mula sekali ia (Kimhok) bekerja sebagai guru dan menulis buku pelajaran untuk murid-muridnya, tetapi karena gajinya sangat kecil, ia mencari pekerjaan di dunia penerbitan. Dia bekerja sama dengan penerbit dan pencetak van der Linden. Setelah kematian van der Linden, tahun 1885 dia mendirikan syarikat penerbitannya sendiri bernama; Lie Kim Hok Co di Bogor, dan mencetak harian Pemberita Betawi.

Oleh kerana persaingan sengit pada waktu itu, ia terpaksa menjual syarikat penerbitannya pada tahun 1887. Akhirnya, pada tahun 1890 ia mulai berjaya memperoleh pekerjaan yang tetap di Firma, salah seorang kawannya. Sedangkan tahun 1891, ia menikah lagi dengan Tan Sioe Nio (1873-1913) dan memiliki empat anak. Selain sebagai penulis di surat kabar, Kimhok juga menerjemahkan novel Barat, menulis cerita, dan lain-lain hingga mendirikan THHK (Tiong Hoa Hwee Kwan) dalam mempromosikan geliat Khonghucu. Karya jurnalistiknya tersebar dalam berbagai surat kabar seperti Bintang Djohar (mingguan Kristiani), Li Po, Perniagaan, dan lain-lain. Li Po dan Perniagaan merupakan surat kabar yang berafiliasi dengan THHK dan menyebarkan gagasan agama Khonghucu. Tahun 1909 dia mendapat penghargaan dari pemerintah kerajaan di Tiongkok, yang membawa reputasinya meningkat di kalangan kaum peranakan Tionghoa.

Karya-karya yang ditulisnya berjumlah sekitar dua puluh delapan, terdiri dari terjemahan, novel, ajaran agama, syair panjang, dan lain-lain. Di sinilah nama Lie Kim Hok tampaknya menjadi peletak dasar dari konsep wenxue (sastra dan tradisi) bagi para intelektual di zamannya. Kimhok dikatakan sangat prolifik, sebab dari tahun 1890 hingga kematiannya pada tahun 1912, ia tidak berhenti mengarang dan menerjemahkan novel bersambung, makalah, terutama sekali dari bahasa Belanda, Melayu, dan Cina. Dia juga menyusun tata-bahasa Melayu Betawi yang pertama (1884). Pada tahun 1886, dia menerbitkan Syair Siti Akbari-nya yang fenomenal—hasil sadurannya dari judul Syair Abdul Muluk (1846) karya pengarang wanita Riau, Zaleha.

Maka, dengan menelisik kehidupan Kimhok, sekali lagi suka tak-suka sosok Kimhok (berikut peranakan Tionghoa lainnya) merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai pribumi, ia lahir, tumbuh-besar di Bogor, dan bahkan mati di tanah Indonesia hari ini. Mereka semua suka tak-suka merupakan saudara-saudari dari leluhur kita, yang walaupun di sisi lain ikut menerkam ruang hidup leluhur kita—yang bahkan berdampak sampai hari ini. Tapi dengan adanya mereka, terutama sosok Kimhok, ia cukup berjasa atas segala proses kreatif hidup dan karyanya bagi bangsa dan negara yang kini kemerdekaannya baru berumur 80 tahun, dan sebagainya—dan seterusnya.

#bersambung