dok. niskalainstitute (Noorduyn)

Sangat emosional dan penuh perenungan ketika kemarin-lalu saya menghadiri seminar yang disusun-hadirkan Niskala Institut (Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai Riset Kebudayaan yang berlokasi di Bandung) dengan judul: Bujangga Manik: Kota Bogor dalam Visi Pangeran Sunda abad ke-15, tepatnya di Gedung Bakorwil Kota Bogor, pada hari Sabtu—18 Januari 2025. Perasaan emosional yang menyelimuti saya adalah ketika harus merelakan untuk kesekian kalinya masyarakat Bogor selalu menjadi peserta dan penerima atas kajian sejarah-budaya terkait jalan panjang kotanya sendiri. Sedangkan wahana perenungan yang menimbun diri saya adalah ketika suka tak-suka dan mau tak-mau—memang begitulah kenyataan yang kini masyarakat Bogor alami: masih menjadi peserta dan penerima kajian atas penelusuran yang dilakukan oleh seseorang (baca: kelompok) yang tidak bermukim, berumah, bahkan lahir di Bogor itu sendiri.

Apakah kita akan terus manja dan pada akhirnya rela menjadi masyarakat yang punya banyak sekali perasaan utang-budi yang tak bertepi? Begitu gerutu saya dalam hati, ketika selesai menghadiri seminar lalu bengong di pinggir Hotel Salak—memandang Istana Bogor yang dipenuhi kijang-kijang kelaparan, sambil menyeruput kopi Liong tanpa gula dan sesekali menghisap rokok Djarum Coklat Extra.

Tidak. Saya tidak akan menguraikan kembali seperti pada tulisan-tulisan sebelumnya mengapa itu terjadi, apa sebab duduk-perkara itu terjadi, tentu tak akan lagi. Sudah cukup propaganda yang kiranya tak akan membuahkan apa-apa—selain pasrah pada apa yang siklus alam hadirkan, pada apa yang siklus ilmu-pengetahuan doktrinkan, dan pada apa yang siklus pemerintah hancur-leburkan. Sebab, pada akhirnya kita mesti sadar diri dan bahkan mesti menyadari bahwa, kiranya kita sudah bukan Manusia Sunda yang dituliskan Ajip Rosidi dalam bukunya, melainkan sudah menjadi Manusia Indonesia dalam tulisan Mochtar Lubis. Maksud saya adalah, untuk menentukan apa dan bagaimana Manusia Sunda dalam buku Ajip saja, entah uraian kemungkinan-kemungkinannya, praduga-prakiranya—itu kiranya belum sampai untuk kita hadirkan dalam diri, belum sampai pada pemaknaan dalam diri, dan pembacaan ke dalam diri kita sendiri. Kita lebih dekat dengan uraian Mochtar tentang Manusia Indonesia yang munafik, enggan bertanggung-jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, berwatak lemah, dan seterusnya—yang menurut hemat Ajip sendiri memang di dalam Manusia Indonesia itu juga tentu menonjol sifat (sebagian) Manusia Sunda berikut suku-etnis lainnya di Indonesia.

Namun, kesadaran yang kalang-kabut itu kadang-kadang luput dan sering menuntun kita berhasrat “kembali ke akar dan kembali ke sumber” untuk menjadi Manusia Sunda: dengan kembali menyusuri kehidupan nenek-moyang, kembali memaknai hal-hal yang yang terjadi di masa lampau, dengan atau tanpa peta tujuan masa silam yang seperti apa sebenarnya capaian penelusuran kita. Hasrat itulah yang menjadi sebilah kujang menikam perut kita sendiri: mengakibatkan kita jadi setengah-setengah, kadang siap dan kadang tak-siap untuk belajar secara serius—karena hanya bermodalkan hasrat tanpa dibarengi ketelatenan. Akhirnya, keraguan itulah yang membawa kita acuh di hadapan artefak, kita buta di hadapan naskah-naskah kuna, bahkan kita keblinger terhadap arsip-arsip, dan seterusnya yang membawa kita pada gelagat manusia setengah amnesia, setengah waras, tak mampu membaca-memaknai peta petunjuk jalan atas perjalanan kehidupan kota kita sendiri: baik dari masa yang lampau, yang kini, dan bahkan yang nanti.

Apakah yang hendak kita tuju kini sebagai anak-cucu Bogor? Masa lampau yang bagaimana, pada zaman siapa, dan apa capaian kita ketika menuju itu semua untuk bekal hidup masa kini dan nanti? Begitu gerutu saya dalam pikiran, ketika berjalan melewati Balai Kota, Stasiun, Jembatan Merah, dan ketika menaiki Angkot menuju rumah: Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Tentu. Jika persoalan batasan administratif, sebagai anak-asuh Kabupaten Bogor kiranya saudara sekalian akan menganggap saya sedikit lancang untuk membahas ini semua. Tapi, apakah Bogor bagi saudara hanya sebatas persoalan administratif? Saya rasa pandangan demikian mesti kita kubur, sama halnya kita telah mengubur warisan pikukuh dan makna yang ditinggalkan leluhur kita. Lalu setelah kita mengubur itu semua, bukankah sudah waktunya kita berikrar bersama bahwa: Bogor diciptakan bukan oleh Manusia Sunda, bukan pula oleh bangsa Belanda, Inggris, Tionghoa, Arab, dan bahkan Jepang. Maka, Bogor adalah anak dari yatim sejarah dan piatu kebudayaan: ia selalu kesepian di balik hujan dan sering memberontak terhadap takdir Tuhan. Apakah itu yang kita mau saudara sekalian? Lalu apakah kita sudah siap menanggung beban akibatnya sebagai sebuah masyarakat yang tak terang arah tujuannya, tak memiliki nilai-nilai leluhurnya?

Eits! Perlu saya jelaskan, ini studi-kasus Bujangga Manik saja, ya. Dan hanya melalui Bujangga Manik refleksi ini dituju-hadirkan. Tentu saja, di luar Bujangga Manik, khususnya menyangkut apa dan bagaimana Bogor & Pakuan Pajajaran sudah mulai ada aksi-reaksi mengenai penelusuran jejak peninggalannya. Setidaknya, setelah utang-budi dan utang-rasa kepada Saleh Danasasmita yang tengah membuka jalan dan membabat hutan belantara Bogor dalam kajiannya, dan setelah Bogor mengalami kesejarahan kabut – kebudayaan hujan yang rentang waktunya cukup lama, kini kita mesti bersyukur dan berbangga hati, mulai memiliki para peziarah dari kawan-kawan Tangtu Institut (orang-orang yang lahir di Bogor) yang tengah memfokuskan diri pada pencarian makna bagaimana Ibukota Pakuan Pajajaran itu sendiri, yang kini terus mengkaji dan hendak me-reimajinasi keberadaan dan tata letak Ibukota Pakuan Pajajaran, bagaimana arsitektur keratonnya, bagaimana bentuk bentengnya, dan seterusnya, mewahanai sumber serangkaian isi naskah kuna mengenai apa dan bagaimana Kota Pakuan Pajajaran yang kita kenal dengan nama: Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati.

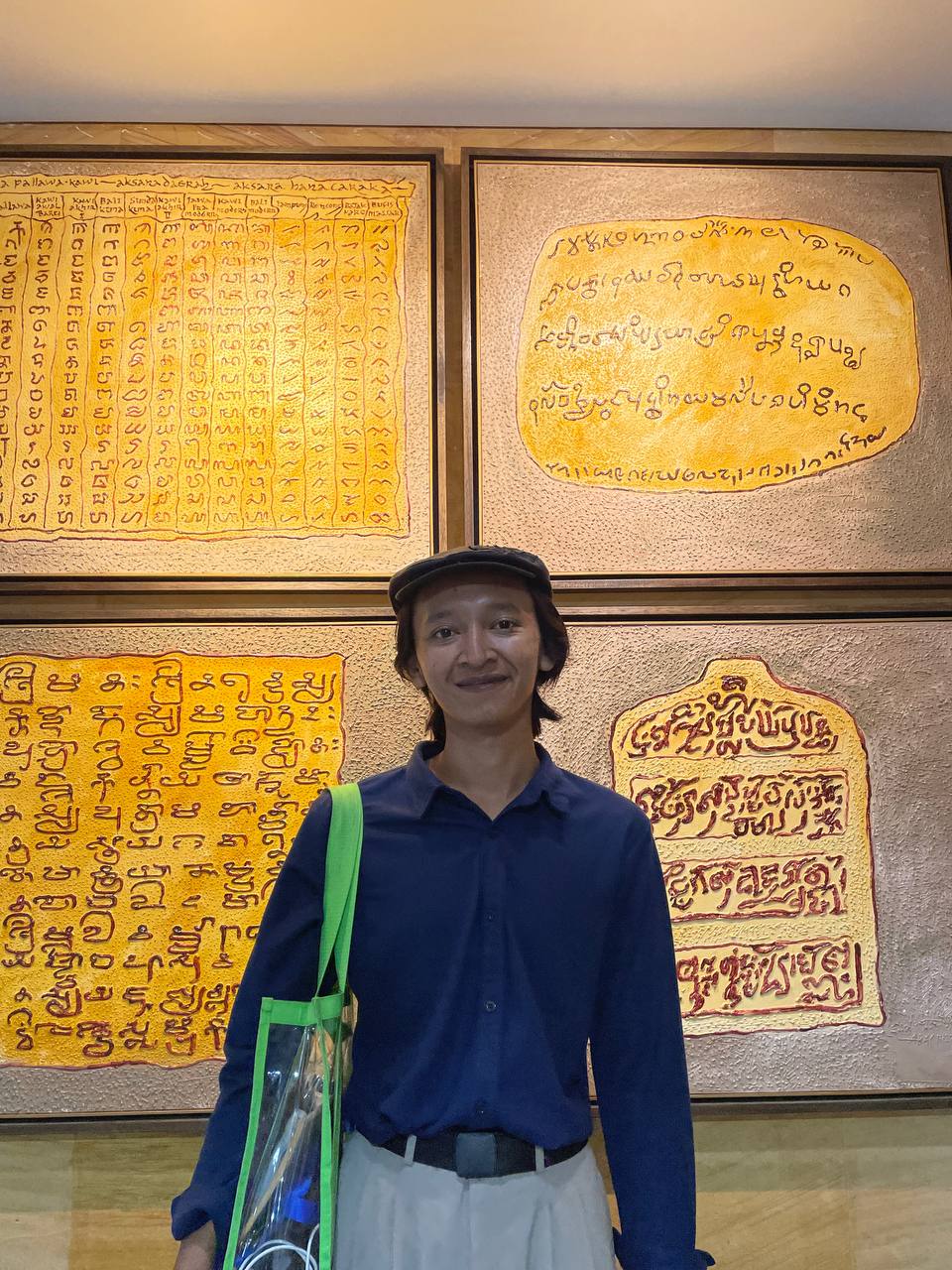

Bagaimana kelanjutan buku Babad Pajajaran-mu, Kang? Bagaimana juga kelanjutan penelitian Tangtu Institut tentang Keraton Pakuan Pajajaran, tata letak beserta bentengnya? Akankah ada harapan output-penelitiannya nanti akan serupa reimajinasi Ruang ImersifA Museum Nasional Indonesia? Begitu tanya saya ketika bertemu Candiaz (Kawan Tangtu Institut) selesai acara seminar sambil melihat-lihat salinan naskah daun lontar Bujangga Manik hasil buah tangan Kang Hady Prastya yang ajaib-memukau.

Semoga saja, para peziarah itu juga sekaligus membahas bagaimana prosesi-cerita Pakuan Pajajaran yang dirancang oleh seorang Bujangga Sedahmanah dan kemudian memilih sebuah lahan yang kini (masih dicurigai) terletak di antara dua sungai besar, yakni Ciliwung dan Cisadane + Cipakancilan, yang dipercaya oleh Raja Tarusbawa untuk menentukan tempat yang baik atas pendirian Pakuan Pajajaran secara utuh-lengkap. Mari kita tunggu saja dengan saksama sekaligus tentu mesti membantunya untuk berhasil menuntaskannya.

Apakah Kota Bogor Belajar Kepada Perjalanan Bujangga Manik?

Pertanyaan itu biarlah waktu saja yang menjawabnya. Sebab, sebaliknya pertanyaan itu mesti diganti menjadi pernyataan bahwa, Kota Bogor Melupakan Perjalanan Bujangga Manik! Dengan begitu, tentu saja Kota Bogor belum (agar tak langsung dibilang tidak) belajar kepada perjalanan-pembelajarannya. Apa sebab dan motif saya mengatakan hal tersebut?

Pertama, hal itu jelas dipropagandakan oleh Niskala Institut sendiri dalam seminarnya—walaupun secara tersirat, bahwa Bujangga Manik telah dilupakan kurang-lebih selama 6 abad oleh masyarakat Bogor itu sendiri. Ditambah, sepengetahuan saya (semoga salah!) seminar maupun diskusi terbuka tentang Bujangga Manik belum pernah diadakan di Bogor sejak pertama ditemukan dan dianalisis oleh Noorduyn tahun 1968—sampai dewasa ini—selain baru kemarin saja oleh Niskala Institut itu sendiri.

Kedua, saya berani bersaksi bahwa pemerintah Kota Bogor belum (atau enggan?) mengarsipkan dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan Bujangga Manik, entah itu arsip stensilan, majalah, koran, buku, makalah, (apalagi mencoba mengambil naskah aslinya yang tersimpan di Perpustakaan Bodleian di Universitas Oxford), baik dari dinas kearsipan, kepustakaan, bahkan kebudayaannya. Jika saudara tak mempercayai uraian saya, silakan datangi langsung kantor dinas mereka untuk memastikan sendiri.

Ketiga, dari kedua uraian itulah maka saya sekali lagi siap dan berani bersaksi bahwa, Kota Bogor belum (atau apakah sejauh ini memang tidak mau?) menjadikan pembelajaran Bujangga Manik sebagai warisan cerita masa-silamnya yang berharga, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-cucunya nanti. Sebabnya sederhana, bagaimana saudara pemerintahan kita hendak belajar jika mereka tidak membaca, tidak mengarsipkan, dan tidak mengkaji-ulang cerita perjalanannya?

Dengan demikian, akankah setelah seminar Bujangga Manik terselenggara di Bogor, para penghuni sekaligus pemerintahannya akan mulai membahas ulang, mengkaji kembali, dan me-reimaijanasi perjalanan-pembelajaran Bujangga Manik itu sendiri? Entah itu dalam bentuk dekonstruksi, transformasi, atau hal lainnya misalnya? Atau akankah pada akhirnya itu hanya menjadi angin-lalu dan lenyap-lupa kembali? Sekali lagi, biarlah waktu yang berbicara atas jawabannya.

Apakah yang Terkandung di Sekitar Perjalanan Bujangga Manik?

Jauh sebelum menghadiri dan menyimak seminar Niskala Institut, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2023, saya sudah menuliskan serpihan jejak perjalanan sajak Bujangga Manik yang diterbitkan Halimun Salaka dalam portal website-nya. Di dalam tulisan itu, beberapa bagian cerita Bujangga Manik masih terlampau rahasia dan sulit saya maknai, sebabnya tentu saya bukan seorang filolog maupun arkeolog, mustahil untuk saya mengemukakan di luar hasil pembacaan yang saya pahami sendiri, baik hasil transkripsi maupun terjemahannya. Lewat tulisan sebelumnya, saya mencurigai bahwa Bujangga Manik ditulis lebih dari sekadar panduan untuk geografis Pulau Jawa-Bali, tetapi tampaknya pengarangnya mungkin ingin mengajak kita memaknai kembali ke diri masing-masing tentang penggambaran Bujangga Manik sebagai praktik pertapaan dan makna spiritual melalui penokohan, menyampaikan pesan-pesannya bukan melalui khotbah eksplisit—melainkan melalui perbuatan karakter dan penggambaran selektif penulis, katakanlah dalam hal ini si penyair.

Sebagaimana saya melihat struktur dan gaya bahasanya, yang hemat saya merupakan bentuk bergaya sajak panjang. Hal itu membawa saya pada petunjuk yang cukup jelas bahwa—kisah Bujangga Manik lebih dekat dengan karya fiksi, belum sampai pada karya sejarah atau biografi yang nyata pada tokoh Bujangga Manik itu sendiri, karena belum ditemukannya tokoh tersebut dalam naskah Sunda Kuna lainnya sebagai penunjang. Meskipun benar bahwa pelaku utama digambarkan sebagai penulisnya sendiri hampir pada seluruh rangkaian cerita, lewat gaya aku lirik. Namun agak mengherankan pada beberapa bagian digunakan orang ketiga. Walaupun, latar belakang cerita hampir dapat dipastikan berdasarkan kenyataan pada masa itu, dibuktikan dengan ketepatan perincian topografis dari perjalanannya. Perincian itulah kiranya mempunyai nilai sejarah yang sangat besar, serta suasana-gambaran pada masa tersebut.

Pada perjalanan Bujangga Manik juga memberikan alasan jelas bahwa, ia (Bujangga Manik) melakukan perjalanan ke Rabut Palah (Candi Panataran di Jawa Timur) dan mampir ke Damalung (Gunung Merbabu di Jawa Tengah) guna belajar pada kedua tempat tersebut untuk memperluas cakrawala ilmu-pengetahuannya. Seperti yang disebutkan dalam ceritanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, baik dengan belajar pada para dewaguru, pandita dan purusa maupun menyelami jendela-dunia lewat buku-buku, sebagaimana disebutkan Siksaguru, Darmawéya, dan Pandawa Jaya, serta melaksanakan tapabrata sebagai bentuk peribadatan yang dipilihnya. Artinya sangat memungkinkan, penulis Bujangga Manik merupakan orang yang amat sangat paham akan nilai hidup manusia sunda(?) khususnya pada masa itu, yang dapat kita curigai tentu seorang resi dari Pakuan Pajajaran itu sendiri.

Saya juga sempat memadukan cerita Bujangga Manik dengan nilai pembelajaran naskah kuna Sanghiyang Siksakanda Ng Karesian (saya membaca terjemahan Atja dan Saleh, 1981). Ada keterhubungan cerita sajak dalam Bujangga Manik yang sejalan dengan apa yang terdapat dalam Sanghiyang Siksakanda Ng Karesian (nama lain dari bagian peraturan / ilmu tentang kesejahteraan), salah-satunya berbunyi: “Ini wuku lima pada mahapendeta: Ilmu bahasa terasa dalam bertutur, tapa terasa dalam berkelana, duduk terasa dalam keteguhan, kenyataan terasa dalam kesaksian (apa yang dilihat), kelepasan (jiwa) terasa (bila mampu membagi) bukan (diberi): memberi ingat (akan kebenaran) tanpa batas. Sekian wuku lima pada mahapendeta.” Dari kutipan tersebut, dan ketika kita sambungkan-kait-adukan dengan cerita Bujangga Manik, kita akan mendapat jawaban mengapa Bujangga Manik memilih jalan spiritual, berkelana sampai ke ujung Pulau Jawa, meninggalkan kemegahan peradaban nenek-moyangnya.

Atau, jika kita perluas lagi, Bujangga Manik menekankan, agama apa-pun yang kita pegang-percayai, persoalan ilmu bahasa terasa dalam bertutur, tapa terasa dalam berkelana, duduk terasa dalam keteguhan, kenyataan terasa dalam kesaksian (apa yang dilihat), kelepasan (jiwa) terasa (bila mampu membagi) bukan (diberi): memberi ingat (akan kebenaran) tanpa batas merupakan nilai pembelajaran agama apapun untuk mengenal dan mencoba mendekati Tuhannya: Allah SWT, Sanghyang Widhi, Yahweh, Namavali, dan sebagainya, baik melalui laku-hidup, laku-sembahyang, atau laku ilmu-pengetahuan, sama-sama tertuju kepada kebaikannya sendiri-sendiri sesuai ajaran yang dipegang-percaya.

Itulah mengapa, uraian tersebut juga yang menjadi sebab mengapa cerita Bujangga Manik menolak lamaran dari Putri Ajung Larang, sebagaimana ibunya kekeh agar Bujangga Manik mau menerimanya. Sebab, Bujangga Manik dengan pembekalan ilmu-pengetahuannya, khususnya di bidang spiritual-agama, sangat mengkhawatirkan akan ketakaburannya jika ia lebih senang memilih kenikmatan dunia. Seperti dalam ceritanya: “Biarkan kesendirian menentang keadaan, aku bahkan tidak merasa terdorong, aku memilih untuk tetap sendiri. Lagi pula, aku baru saja datang dari pegunungan, baru saja tiba dari timur, datang dari Gunung Damalung, tiba dari Gunung Pamrihan, dari wilayah pembelajaran agama, secara menyeluruh diajari, secara menyeluruh memahami hukum, dengan kuat diilhami oleh aturan-aturan, setia pada apa yang sudah dijelaskan, setelah menerima seluruh perintah. Itulah mengapa aku pergi bersama para pertapa, itulah mengapa diriku berjalan dengan orang-orang suci, mengikuti para kepala biara, guru-guru, dan orang-orang bijaksana.”

Dengan demikian, walaupun pada akhirnya, pengembaraan Bujangga Manik yang sejauh sampai Bali itu, tidak ditemukannya tempat yang tepat sekaligus ternyaman untuk tapa dalam terbaringnya raga, terkuburnya hidup-peristiwa, dan melepas jiwanya menuju surgawi, selain tanah Sunda itu sendiri, tanah kelahirannya sendiri: lebih-lebih sejauh apapun manusia mengembara, akhirnya kedamaian didapat di hati sendiri dan di dalam diri sendiri juga. Dan lalu saya juga mencoba mengaitkan bagaimana jejak perjalanan Bujangga Manik yang kiranya dewasa ini masih bisa kenali melalui kebiasaan orang Kanekes-Baduy. Hubungan dan kesamaan praduga saya antara Bujangga Manik dengan orang Kanekes, bahwa orang Kanekes mengetahui dan menyadari benar akan tugas hidup mereka sebagai warga mandala. Sikap, omongan, perilaku, dan kegiatan mereka sehari-hari ditujukan dalam rangka menunaikan tugas hidup yang diemban mereka. Salah-satu tugas hidup mereka dari keenam macam yang dirumuskan secara puitis sehingga mereka hapal di luar kepala, kiranya poin 1 dan 2 yang dekat dengan Bujangga Manik: 1. Ngareksakeun Sasaka Pusaka Buana (memelihara tempat pemujaan di Sasaka Pusaka Buana). 2. Ngareksakeun Sasaka Domas (memelihara tempat pemujaan di Sasaka Domas).

Sejauh pembacaan itulah yang hanya dapat saya maknai. Namun, setelah menghadiri seminar Niskala Institut, tentu bertambah terbukalah cakrawala berpikir saya tentang cerita Bujangga Manik. Saya mendapat kevalidan tentang di mana sebenarnya Noorduyn menyalin dan menganalisis naskah Bujangga Manik, yang di dalam buku Tiga Pesona Sunda Kuna olahan Teeuw—hanya menjelaskan bahwa Noorduyn pada tahun 60-70-an sering bolak-balik Jakarta-Bogor ketika mulai menggarap naskah Bujangga Manik. Di dalam seminar Niskala, Muhamad Alnoza (salah-satu dari perkumpulan ahli arkeologi indonesia) menjelaskan bahwa, Naskah Bujangga Manik baru “ditemukan kembali” oleh Jacobus Noorduyn, seorang pegawai penerjemah Alkitab ke bahasa Sunda yang tidak sengaja menemukan naskah tersebut ketika melakukan inventarisasi naskah Nusantara di Bodlein Library pada tahun 1968. Proses pengerjaan penyuntingan naskah Bujangga Manik dilakukan Noorduyn di Bogor selama tahun 60-70-an, sampai akhirnya ia untuk kali pertama menerbitkan sinopsisnya di tahun 1982 dan versi lengkapnya pada 1998 dan 1999. Walaupun ia tak menjelaskan hunian tepatnya di mana Noorduyn menggarap naskah itu, setidaknya pengetahuan saya (dan kita) bertambah, selain Iwan Simatupang dkk. kerja sastra di Bogor bertambah dengan kehadiran Noorduyn.

Setelah itu, saya juga mendapatkan kevalidan sumber tentang adat-istiadat masyarakat Pakuan Pajajaran yang digambarkan Bujangga Manik dalam cerita perjalanannya, walaupun secara jelas sudah digambarkan dalam ceritanya dan saya sudah membaca sekaligus mempraduga-kirakannya, namun saya tak berani mengemukakan itu secara terbuka: bahwa Pakuan Pajajaran di masa Bujangga Manik itu sudah mempunyai adat menenun dan memasak, adat melamar (yang menariknya dilakukan seorang perempuan kepada seorang laki-laki seperti yang kita kenal di Sumatera) dan adat menerima lamaran, apa dan bagaimana saja barang-barang yang ada di Pajajaran pada masa itu: seperti kain pola puranteng, berselimut sulam dari Balik, berselendang sutera Cina, pecut berwarna hitam dengan garis-garis emas, kotak Cina berwarna prada, benang kain diisi kapur berbahan karang, kapur susuh dari Malayu, sugi tembakau Jawa: rajanya lempengan sugi tembakau di Pakwan.

Sapun! Dari serangkaian seminar Bujangga Manik itu, kevalidan sumber (olahan Niskala Institut) di mana Noorduyn menyalin-menganalisis serta bagaimana adat-istiadat Pakuan Pajajaran-lah yang memberikan cakrawala baru pada saya (dan mungkin saudara sekalian). Tentu, masih teramat banyak rahasia yang mesti dimaknai dan ditelusuri ulang dalam cerita Bujangga Manik—sebagai wahana manusia Bogor untuk ambil bagian, mulai meneliti sendiri sebagai utang-rasa kepada tanah tercinta kita ini: Bogor.

Pamijahan-Bogor, 19 Januari 2025