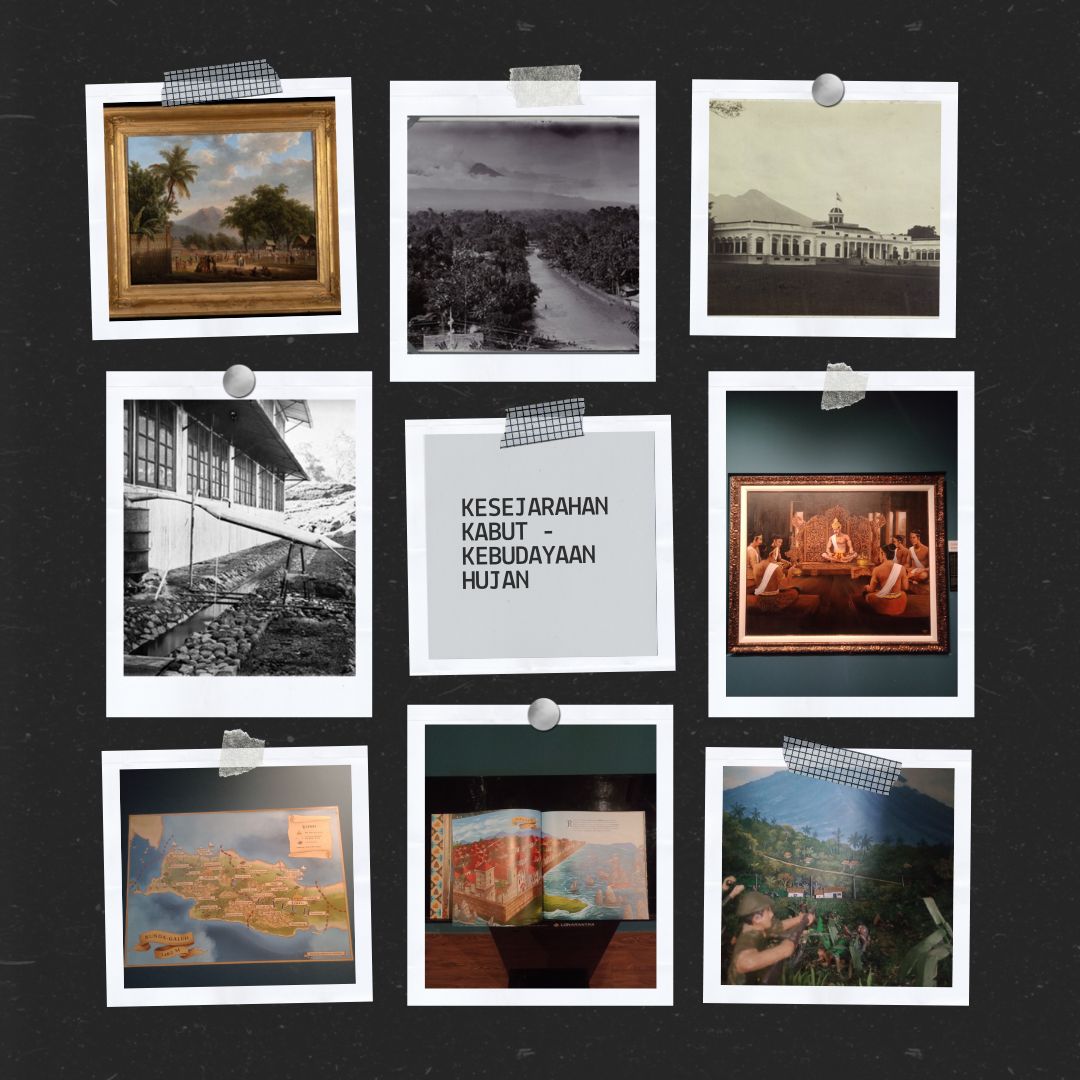

dok. Bumiparawira x Leidenuniversty

: Serpihan Perjalanan Catatan Untuk Bogor

***

Apa yang dimaksud kesejarahan kabut – kebudayaan hujan?

Barangkali, begitulah pertanyaan yang mungkin akan menyelimuti pembaca budiman, sebagai kesan pertama ketika berhadapan dengan judul catatan saya ini. Sungguh-pun, apa yang hendak saya telusur-hadirkan di sini tiada lain – tiada bukan, hanya kesaksian perjalanan seorang anak-kecil yang dianugerahi serta ditakdirkan lahir dan menetap di Bogor, yang pada perjalanan hidupnya tengah jatuh – walaupun belum terlalu jauh dari pohonnya, kadang jatuh – di atas` tilam, atau bahkan kadang-kadang jatuh – ke jurang pembelajaran menyusuri labirin pusaran masa ‘sebelum dan sesudah Bogor’ ini tercipta. Dengan demikian, apa yang dimaksud kesejarahan kabut – kebudayaan hujan di sini akan cukup panjang duduk-perkaranya, akan sedikit melelahkan sekaligus rumit jalan ceritanya.

Pada suatu ketika, saya dihadapkan dengan sejenis istilah-perumpamaan dari pernyataan para sepuh yang selalu mengatakan kepada generasi angkatan saya yang cacat pengetahuan sejarah-budaya tentang Bogor, yang kahieuman bangkong dan pareumen obor. Padahal saya (atau kami) tak salah secara penuh, sebab kita tahu persoalan sejarah itu terlampau sangat silam, sedangkan kami terlampau muda hidup di dunia (Bogor) ini. Perbedaan rentang putaran waktu hidup itulah kelemahan kami untuk belajar pergi ke masa lampau, menyebabkan banyak sekali kerumitan yang sudah pasti akan kami hadapi bersama.

Kita pasti mahfum, beberapa istilah maupun kata dalam bahasa Sunda itu cukup sulit diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia, apalagi ini sejenis peribahasa. Namun sedikitnya, secara terjemahan bebas yang saya pegang-pahami, kahieuman bangkong dan pareumen obor itu serupa begini maksud artinya: melihat dan mengenal yang jauh – tapi tak melihat dan tak mengenal yang dekat, atau mungkin saja serupa tak mengenal diri sendiri – tak mengenal silsilah keluarga sendiri – para nenek-moyang sendiri, yang menyebabkan nilai kesejarahan-kebudayaannya akan hilang-lenyap – tak berkelanjutan, dan sebagainya.

Di satu sisi mungkin memang saya (atau kami) keliru, karena sering acuh tak-acuh dan terbuai gelombang kilau impian masa depan, serta tak banyak tertarik mempelajari sejarah maupun budaya, terkhusus jalan panjang Bogor ini. Di sisi lain, bukankah ada pula kekeliruan para sepuh sekalian yang abai dalam mencatat, mengarsipkan, sekaligus menceritakan kepada kami tentang segala arsiparis mengenai apa dan bagaimana sejarah-budaya dari Bogor itu sendiri? Bukankah para sepuh terbuai-kenikmatan yang nyumput buni di nu caang (bersembunyi di tempat yang terang)? Bukankah jalan untuk pergi ke masa lampau hanya bisa dilalui anak-cucunya lewat dongengan para sepuh, catatan (arsip literatur) peninggalan para sepuh? Jika arsip dan arsiparis (tulisan maupun dongengan) saja sulit ditemukan, bagaimana jalan yang mesti saya tempuh untuk pergi ke masa lampau itu? Apakah kita mesti memakai dunia spiritual-gaib yang saya (atau kami) sendiri sulit mempercayainya dalam hidup dewasa ini?

Dengan rumusan di atas, saya akan mengemukakan kelanjutannya — sekaligus bahan perenungannya. Bagaimana para sepuh bisa menjawab pertanyaan saya ini: Apa dan bagaimana perjalanan panjang kesejarahan Bogor itu? Kebudayaan Bogor apa saja yang ada di dalam kandungan hidupnya, dari masa ke masa yang masih bertahan sekaligus lenyap atau telah berganti hari ini? Bagaimana prosesinya jika saya hendak belajar menelusuri sejarah-budaya Bogor itu, atau katakanlah literatur-peninggalan apa dan di mana saya bisa dapatkan serta menemukan secara utuh cerita lengkapnya dari masa ke masa?

Apakah mesti dimulai dari kesejarahan (Salakanagara?) Tarumanagara? Atau dari masa kesejarahan Pakuan Pajajaran? Atau dimulai dari masa keruntuhan Pajajaran dan pengislaman tanah Sunda? Atau masa yang lebih dekat dimulai dari masa Kolonialisme, Jepang, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta masa pembangunan Nasionalisme?

Dari semua rentetan huru-hara pertanyaan itu, mengapa pada akhirnya Bogor memilih Hari Jadinya tanggal 3 Juni, dengan pijakan (masa keemasan Pajajaran) saat perayaan Ibu Kota Pakuan Pajajaran dan penobatan Sri Baduga Maharaja (Prabu Sliwangi) 1482? Mengapa tak memilih masa keruntuhan Pajajarannya saja, atau kenapa tak mengambil masa Tarumanagara (Salakanagara?) yang silam sekalian biar terkesan wowsss? Atau lebih muda misal masa kolonial dan masa perjuangan kemerdekaan? Hadeuh. Lalu dari-mana sebenarnya langkah awal dan puncak penelusurannya jika ingin mengetahui sejarah Bogor secara menyeluruh itu, Saudaraku, para Sepuhku?

Nah, apakah para sepuh sekalian dapat menerangkan serta menceritakan rentetan peristiwa itu secara rinci, mendalam, serta utuh (kepada kami)? Saya rasa, jika hanya bermodal ingatan, pengetahuan yang se-dalam – se-tinggi apapun itu, jika ia tak mewariskannya melalui lisan atau bahkan tulisan dan pengarsipan bersama, ingatan itu seiring waktu akan lenyap-melenyapkan hidupnya sendiri, dan pengetahuannya itu akan menusuk-nusuk ruang hidupnya sendiri.

Berbekal persoalan itulah puncak-keberangkatan penziarahan saya mengenai Bogor, yang tiba-tiba berkait-kelindan dengan berbagai pesta pertanyaan yang gemuruh hari ini, mulai di dalam diri dan keluar diri — menjadi candu sekaligus pilu — kadang menyakitkan dan kadang-kadang juga mengasyikan. Begini: Mengapa saya lahir dan hidup di Bogor? Mengapa Bogor menjadi tempat lahir sekaligus tumbuh-berkembang perjalanan hidup saya? Ada hubungan apa Bogor dan hidup saya? Kenapa Bogor? (celetuk gaya pertanyaan yang mengasyingssskan dari para konten-kretor — yang kemarin-lalu sempat viral di jagat media-sosial).

Sejalan dengan perburuan pertanyaan yang tak berkesudahan itu, melalui perjalanan pencarian mengenai arsip (hasil penelitian, kajian, dongengan para pendahulu) sebelum dan sesudah Bogor tercipta — yang tengah saya kumpulkan dalam catatan maupun ingatan — yang pada perjalanannya selalu dipenuhi teka-teki, entah mengapa saya sampai pada suatu kesimpulan memaknai, bahwa: Bogor bagiku bukan hanya ruang pengembaraan, jauh sebelum itu melebihi batas waktu persembunyian: kelahiran dan kematian.

Ruang Pengembaraan, Waktu Persembunyian, Kelahiran dan Kematian Bagaimana Maksudnya?

Di dalam kerangka apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan ketika berbicara, memandang, menelusuri Bogor, dan atau dari cara kerja lainnya, saya sampai pada suatu rumusan bahwa Bogor lebih jauh dari bentukan Kota maupun Kabupaten, atau katakanlah sebuah hunian yang hari ini dibatasi oleh batas-batas administratif dengan Kota lainnya. Ia (Bogor) bahkan tak sesempit citra Kota Hujan, Bumi Tegar Beriman, apalagi hanya istilah Buitenzorg. Ia mungkin lebih tepat sebagai Pohon Sejarah (kawung), yang meruang-mewaktu dari masa ke masa (dari purba, megalitik, Kerajaan, Kolonial, Ideologi Agama, Perjuangan Kemerdekaan, dan seterusnya sampai wujud Bogor dewasa ini), pada prosesinya selalu tumbang dan tumbuh kembali, yang mana hari ini, untuk kesekian kalinya, sampai pada pemaknaan sebagai tunggul-kawung (Pohon Sejarah) telah mempunyai (kebudayaan) batang, ranting, daun, bunga, dan bahkan buah, sebagai hunian baru yang bernama Bogor.

Sejenis filosofi Pohon Kelurga, begitu saya lebih suka menyebutnya. Kehidupan pohon yang mana kita tahu proses pertumbuhannya dimulai dari benih, akar, tunas, batang, daun, bunga, buah, dan seterusnya. Prosesi pertumbuhan pohon itulah yang menggambarkan suatu perjalanan sebelum dan sesudah Bogor tercipta, yang maknanya tiada lain tentunya: sebelum Bogor tercipta, sudah banyak beberapa nama dan kehidupan yang tercipta lebih-dahulu, misal dari yang lebih rentang waktu muda ke tua: ada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Jepang dan Kolonialisme, masuknya Islamisasi, masa Kerajaan, bahkan masa megalitik dan kepurbaan. Dan Bogor hari ini telah menampung kelahiran dan kematian nama-nama serta kehidupan dari proses panjang timbul-tenggelam dari itu semua.

Sekali lagi, sebelum Bogor tercipta, ada banyak ruang-ruang pengembaraan yang pernah dihuni, jejak-jejak kenangan-peristiwa yang (walaupun hanya sedikit) tercatat – terceritakan, dan waktu-lah yang menyembunyikan peninggalan-peninggalannya, sedikit bekas peradabannya. Dan sebelum Bogor tercipta, tanah hunian yang bernama Bogor (tentu juga berlaku buat Kota-kota lainnya) hari ini pernah dan sudah banyak sekali menampung dan melenyapkan manusia yang lahir dan mati dalam tinggalan tertulis dalam naskah-naskah, prasasti-prasasti, dan peninggalan lainnya, atau lebih singkatnya dalam album rekaman semesta.

Sebagai contoh, akan saya katakan kembali, bukankah banyak kita dapati cerita (lagi dan lagi walaupun hanya sedikit) dari peninggalan zaman Manusia Purba dan Megalitik (Arca Domas dan Situs Pasir Angin, dan sebagainya) yang ketika masa itu lenyap menumbuhkan masa Kerajaan (Salakanagara?) Tarumanagara (Prasasti Ciaruten, Pasir Muara, dan sebagainya), (Salakanagara?) dari Tarumanagara menumbuhkan masa (Kerajaan Sunda-Galuh) dan Pakuan Pajajaran (Situs Batu-Tulis, dan sebagainya), runtuhnya Pakuan Pajajaran dan mulai memasuki puncaknya masa Islam (Kesultanan Banten, dan sebagainya), pasca penyebaran islam hadirnya masa Kolonialisme (Inggris, Belanda, Jepang, dan sebagainya), dan setelah Kolonialisme mulai becampur-baurlah berbagai etnis (di Bogor) yang bersama-sama menempuh geliat kemerdekaan Indonesia. Dan seterusnya.

Saya rasa, dari sedikit gambaran tinjauan di atas, prosesi itulah yang mengantarkan saya pada seikat kesimpulan saya mengenai Bogor sebagai ruang pengembaran, waktu persembunyian, kelahiran dan kematian. Makna lain dari uraian kesimpulan saya itu juga dapat disederhanakan dengan bagaimana rahasia dari fitrah manusia yang lahir di Bogor itu apakah nantinya akan berakhir mati di Bogor pula, atau apakah orang yang lahir di luar Bogor itu nantinya akan mati dan dimakamkan di tanah Bogor juga, begitu seterusnya.

Serangkaian fenomena-peristiwa tersebut menurut hemat saya sudah banyak terjadi sekaligus berlangsung terekam oleh album semesta, oleh peninggalan-peninggalan manusia di dalamnya. Sudah banyak manusia yang lahir di hunian Bogor dan mati juga di tanah Bogor. Sudah banyak yang lahir di luar tanah Bogor dan matinya di tanah Bogor. Sudah banyak yang lahir di tanah Bogor dan mati di luar tanah Bogor. Itulah mengapa, sekali lagi saya katakan, fenomena-peristiwa itu yang saya maksud sebagai ruang pengembaraan yang kadang rahasia, waktu persembunyian yang rahasia, serta lahir dan mati yang juga rahasia.

Apakah Seperti Kabut Kelahiran dan Hujan Kematian Para Pendahulu?

Lebih tepatnya, Bogor sebagai ruang yang pada rentetan waktunya telah melahirkan kabut kelahiran dan hujan kematian dari cerita para pendahulunya. Sebagaimana ketika saya mencoba membuka tata-buku masa lalu dari cerita (Salakanagara) Tarumanagara sampai hunian Bogor dewasa ini: tepat pada peringatan Hari Jadi Bogor ke-542 tahun ini, saya sebagai anak-cucu sejarah-budayanya tak sampai pada suatu pengertian yang utuh, selain kesimpulan yang saya jelaskan di muka, dan teka-teki yang masih menjadi rahasia di kedalaman diri sendiri — yang akan menjadi huru-hara tak berkesudahan jika saya catatankan di sini.

Entah mengapa, saya hanya sampai pada suatu pemaknaan bahwa, mengapa Purnawarman kesepian di wajah prasastinya, Siliwangi ikut hilang di wajah prasastinya, islam dikambing-hitamkan dari kaca-mata sejarah, kolonialisme: dari Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, dan seterusnya sampai pada rumusan kemerdekaan Indonesia itu disalah-anyings-kan dalam peta kehidupan manusia Sunda. Dan bahkan Sunda sendiri dalam pengertiannya, mengalami pengerucutan dan perluasan makna antara sebagai etnis-suku atau peta dunia itu sendiri. Dari wahana itu saja kita sebagai anak-cucunya manusia Sunda yang tinggal di Bogor akan tersesat di jalan pencarian makna-memaknai.

Dari rentetan gambaran singkat masa ke masa, perjalanan ke perjalanan itu, maka kaitan mengenai kesejarahan kabut – kebudayaan hujan, akan terletak pada arsip perjalanan sejarah Bogor yang masih terpenggal-penggal, literatur-peninggalan sebelum dan sesudah Bogor tercipta itu katakanlah belum utuh-lengkap secara menyeluruh jalan ceritanya, yang mengakibatkan tak sampai pada perumusan-pemaknaan bersama. Padahal kita ketahui bersama, pada dasarnya sejarah mestilah runut-lengkap, tak terpenggal atau tak hanya searah: tak hanya metodologi kesejarahan, mestilah dibantu-lengkapi dengan mitologi kebudayaan.

Sialnya, dua kerangka tinjauan itu pada perjalanannya saling tindas-menindas, tak selaras dalam kaca-mata ilmiah bagi metodologi sejarah ketika memandang keilmuan mitologi budaya, begitu sebaliknya dari kaca-mata pengakaran mitologi budaya dalam memandang keilmuan metodologi sejarah, yang muaranya sampai pada dualisme mana yang benar antara paham keilmuan Barat dan paham keilmuan Timur.

Sebagai contoh, kita lihat bersama pijakan tentang persoalan asal-usul nama Bogor. Dari paham Metodologi Barat, Bogor lebih masuk akal dari istilah Buitenzorg, sebab-sebabnya akan disambung-kaitkan dengan kedatangan van Imhoff yang membangun rumah peristirahatan ala gaya romantisme (yang awalnya tak berniat membikin serupa istana) yang hari ini anehnya berubah menjadi bentuk menjadi Istana Bogor. Sedangkan dari paham Timur, lebih memegang dari istilah Tunggul-Kawung, hasil prosesi silam akar Kerjaaan Pakuan Pajajaran, dan disambung-kaitkan dengan berita Pantun Bogornya Pa Cilong dalam Ngadegna Dayeuh Pajajaran.

Jika kita bijak dalam memandang dualisme tersebut, seharusnya kita sampai pada perumusan kesimpulan bahwa, dua paham itu sebenarnya sama-sama masuk akal di dalam lajur-jalannya sejarah-budaya. Menurut saya, lebih tepatnya hanya persoalan istilah ungkapan saja yang membedakannya. Dua-duanya menggambarkan bahwa Bogor tercipta dari hasil perjalanan panjang berakhirnya keriuhan masa perang kekuasaan (Kerajaan), yang menurut istilah Buitenzorg merupakan masa yang sudah tanpa rasa cemas dan tak perlu khawatir (keriuhan masa kerajaan) itu akan terulang lagi, dan menurut istilah Tunggul-Kawung merupakan hasil dari jalannya akar (Pohon Kawung) Pakuan Pajajaran yang sudah waktunya (meninggalkan masa kerajaannya) dan kembali mempunyai batang, daun, bunga, serta berbuah: lepas dari kemelut masa silam yang mencekam, agar memasuki babak baru – kehidupan baru.

Namun, pemandangan serupa itu sulit tentunya diterima secara umum, baik oleh yang paham Barat maupun Timur, semuanya ingin lebih unggul dan memenangkan perlombaan makna-memaknai dalam memandang dunia kesejarahan-kebudayaan Bogor memakai pisau bedah kajiannya masing-masing. Lalu, jika saya membantah istilah keduanya, saya rasa kata Buitenzorg terlalu ngawur jika tiba-tiba berubah menjadi kata Bogor tanpa sebab-sebab yang jelas, misal pelesetan pelapalan atau semacam muatan terjemahan. Dan Tunggul-Kawung terlalu tergesa-gesa, karena Pa Cilong sendiri secara biografis masih gaib dan membingungkan kehidupannya.

Pertanyaannya, apakah saya tak memilih keduanya? Tentu segala dualisme mesti bermuara pada satu pegangan yang pasti. Dan pada akhirnya, saya sendiri lebih mengedepankan satu istilah yang cukup mapan-mendalam, bahwa Buitenzorg lebih lemah jika dijadikan pijakan awal, dan Tunggul Kawung-lah yang lebih jauh-mendalam benang merah rentetan nilai historisnya, lebih mampu menghadirkan nilai rasio-empiris yang masuk ke dalam wilayah diri, jauh berlanjut ke anak-cucunya sendiri, yang jelas-jelas mengacu pada masa Pakuan Pajajaran sebagai akarnya. Namun dengan perumusan itu, bukan berarti saya menghapus-hilangkan istilah Buitenzorg. Saya menyimpan Buitenzorg sebagai pijakan kedua yang sah secara lajur sejarah.

Tentunya tak hanya persoalan itu yang membuat Bogor memiliki sejarah ilmiah yang berkabut dan kebudayaan pengakaran serupa hujan yang tiada hentinya. Namun yang pasti, sangat dangkal sekali jika kita hanya memandang Bogor sebagai Kota Hujan dan Bumi Tegar Beriman saja, tanpa berpijak pada masa silam (Tunggul-Kawung dan Buitenzorg) yang merupakan jembatan untuk sampai pada masa kini. Sekali lagi, bukankah Bogor telah menampung banyak sekali kelahiran dan kematian manusia, kelompok, dan peradaban yang silam?

Menerjang Pandangan Berkabut dan Memaknai Derasnya Hujan!

Maka, Bogor hari ini, Saudaraku, adalah buah dari pohon sejarah-budaya yang prosesinya mengalami tumbang-gugur dan tumbuh kembali. Berbicara dan memandang tentang Bogor, tak melulu harus ia yang lahir dari keturunan manusia Sunda. Sunda sebagai akar memanglah tepat, sebab Pakuan Pajajaran yang menjadi tonggak pengakaran itu. Namun, setelah masa itu, bukankah (ranting, daun, bunga, dan buah) Bogor sudah mengalami pembauran hidup berbagai etnis-suku? Apakah benar kita semua yang lahir di Bogor merupakan keturunan Sunda secara sah dari darah masa Pakuan Pajajaran? Saya rasa dua pertanyaan itu, akan dapat membuka cakrawala kita, untuk tidak menutup kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, dan menerima peninggalan-peninggalan yang ada di Bogor dewasa ini — yang bukan dari masa Pakuan Pajajaran saja.

Kita bisa menerima dengan hati terbuka, bahwa Bogor dibangun bukan hanya oleh keturunan Sunda saja. Bogor pada kenyataannya dibangun secara gotong-royong oleh Kolonialisme Inggris, Belanda, Jepang, atau juga oleh orang-orang Tionghoa, Arab, dan bahkan Eropa. Bisa saja, pada kenyataannya apa yang menjadi kakek dan nenek kita adalah ia yang keturunan darah Tionghoa, misalnya? Atau Arab? Bahkan Eropa? Saya rasa itu tak menjadi hambatan kecintaan suatu manusia kepada sejarah hidupnya, sejarah nenek-moyangnya.

Syahdan. Jauh sebelum dan sesudah itu, mari kita pelan-pelan menengok ke belakang yang walaupun kenyataannya kita akan dihadapkan dengan kesunyiannya masing-masing, dan pelan-pelan juga terus melangkah ke depan, merumuskan serta menelusuri bersama: Bogor masa silam, masa kini, dan masa depan — sebagai bagian dari Bogor itu sendiri.***

…

Bogor-Bekasi

3 Juni 2024